Село Ясенево к концу XVII века было царской собственностью. В 1689 году «младший царь» Пётр женился на Евдокии Лопухиной. Дорогому тестю Иллариону Лопухину он даровал чин боярина и земли, в том числе Ясенево. Взлёт Лопухиных был стремительным, но за ним последовало оглушительное падение.

Брак по рассчёту

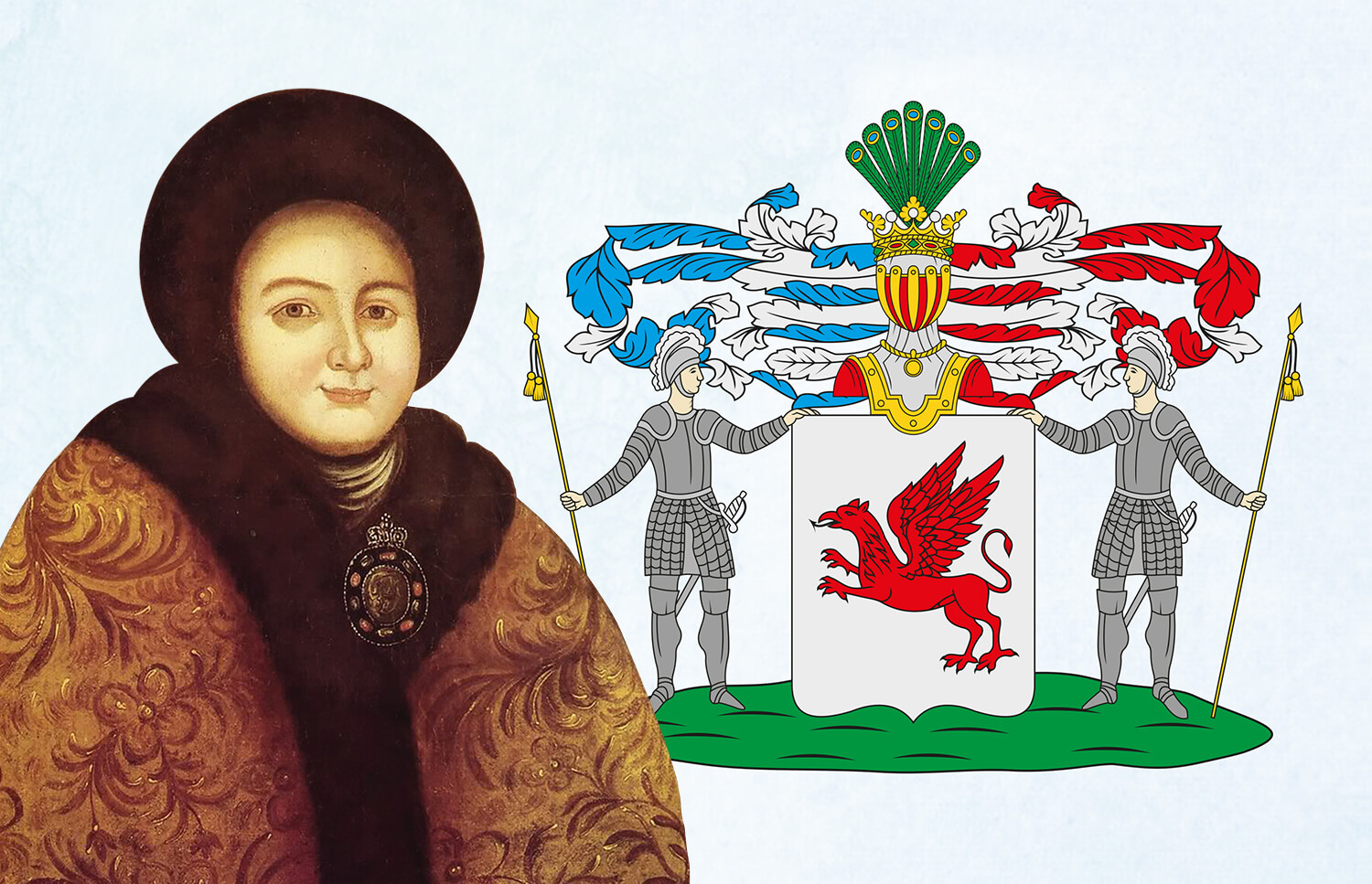

К 16 годам «младшему царю» пришла пора жениться и обзаводиться наследником. Вдова Алексея Михайловича Наталья Кирилловна устроила вдумчивые смотрины, лучшие представители древнейших русских семей приводили своих дочерей. Выбирать было из кого: свою дочь, например, предлагали Трубецкие. Но у вдовствующей царицы был ещё один немаловажный критерий отбора: избранница должна быть плодовитой. По сумме показателей выбор пал на Евдокию Лопухину.

Историю рода Лопухиных возводят к Михаилу Сорокоуму, боярину Ивана Калиты. А от того, ещё раньше, к легендарному богатырю Редеде, князю касожскому, убитому в XI веке. С началом Смуты Лопухины получили титулы, поместья и вотчины, а к моменту выбора невесты для Петра Алексеевича были одной из самых состоятельных семей. Борис Куракин писал: «Род же их, Лопухиных, был из шляхетства средняго, токмо на площади знатнаго, для того что в делех непрестанно обращалися по своей квалиты знатных, а особливо по старому обыкновению были причтены за умных людей их роду; понеже были знающие в приказных делех, или, просто назвать, ябедники. Род же их был весьма людной, так что чрез ту притчину супружества ко двору царскаго величества было введено мужескаго полу и женскаго более тридцати персон». Если коротко, то Лопухины хоть и были знатного рода, но все успели об этом позабыть. Да ещё их плодовитость пошла во вред остальным: десятки родственников тут же заняли все возможные должности при дворе, чем, разумеется, не снискали себе симпатий.

На Лопухиных сразу свалились счастье и богатство. Их одаривали землями, к ним благоволили Нарышкины и Стрешневы, одобрявшие именно такой выбор вдовствующей царицы. Отец Евдокии Лопухиной Илларион даже поменял себе имя и стал Фёдором — в честь почитавшейся Романовыми Феодоровской иконы.

Наталья Кирилловна Нарышкина // Царевич Алексей, единственный выживший сын Евдокии

Затем тучи сгустились над домом Лопухиных. «Оной род сначала самаго своего времени так несчастлив, что тогож часу все возненавидели и почали разсуждать, что ежели придут в милость, то всех погубят и всем государством завладеют. И, коротко сказать, от всех были возненавидимы и все им зла искали или опасность от них имели», — пишет Куракин, женатый на сестре Евдокии Лопухиной. Да и у Евдокии с Петром не сложился союз. С плодовитостью все оказалось прекрасно: Лопухина родила Петру двух сыновей, одного за другим.

Но дело было в другом. Пётр получил невесту, по описанию всё того же Куракина, «лицом изрядную, только ума посреднего и нравом несходную к своему супругу». Нормальная царская жизнь длилась всего лишь год, а затем Пётр Алексеевич отправился устраивать потешные баталии на Плещеевом озере, бражничать с сослуживцами-преображенцами, а про жену совершенно забыл. Иногда царь возвращался, но лишь для того, чтобы повидать мать и пообедать во дворце. Забытая, нелюбимая, ненавидимая другими боярами Евдокия Лопухина только и могла писать мужу слезливые письма.

Куракин полагал, что Наталья Кирилловна «возненавидела царицу Евдокею и паче к тому разлучению сына своего побуждала, нежели унимала». Но тогда непонятно, почему Пётр начал задумываться о ссылке жены в монастырь только после смерти матери в 1694 году. В 1696 году он писал дядьям, что пора бы его супруге задуматься о постриге. А ещё через два года у царицы отобрали сына Алексея, а её саму отправили в Суздальский Покровский монастырь и насильно постригли в монахини под именем инокини Елены.

Отец

Опала, в которой оказалась жена Петра, не могла не задеть и других Лопухиных. Отец Евдокии Илларион (Фёдор) был, разумеется, недоволен таким положением дел. Вместе с другими боярами он обвинял во всём иностранное влияние — новых друзей Петра, прежде всего Лефорта.

Портрет Франца Лефорта в 1698 году. Женевский музей искусства и истории, Швейцария, фрагмент // Неизвестный художник. Портрет Петра II, Россия, XVIII век

Недовольство выразилось в попытке покушения на царя. Во главе заговора стоял Иван Елисеевич Циклер, сам дворянин немецкого происхождения, когда-то сторонник Милославских и царевны Софьи. Циклер добился расположения Петра, рассказав ему о заговоре Милославских. Но потом, не получив желаемых титулов и наград, сам начал плести интриги. Вместе с окольничим Соковниным и стольником Пушкиным они решили поджечь ночью дом, где имел обыкновение останавливаться царь. Но нашёлся тот, кто выдал заговорщиков.

Пётр лично руководил арестом. Бояр жестоко пытали, на дыбе они рассказали, что главными причинами их сговора было недовольство новыми порядками, засильем иноземцев и подозрительностью самого Петра. Казнь оказалась ещё ужаснее пыток. Милославского посмертно выкопали из могилы. Гроб с его останками, привезённый на свиньях, поставили перед плахой. На плахе Циклеру и Соковнину отрубали руки, затем ноги, кровь с плахи текла в открытый гроб Милославского.

Так что Фёдору Лопухину ещё повезло. Его имя всплывало на допросах, но показаний не набралось достаточно, чтобы обвинить царского тестя в причастности к заговору. Тем не менее боярина посчитали ненадёжным и отправили из Москвы воеводой в Тотьму. Место богатое, не слишком далёкое, но всё же это была ссылка.

Брат

Отослали из Москвы и брата царицы Авраама (Абрама) Лопухина. Правда, ссылкой этой не было: в числе других боярских детей его отправили учиться корабельному делу в Италию. Непонятно, научился ли чему-то брат Евдокии Лопухиной. Но по возвращении в Москву Авраам Фёдорович занялся придворным ремеслом: плёл интриги, создавал новый центр влияния. Его считали своей надеждой представители старого боярства, недовольные триумфом безродных Меншиковых и всяких иноземцев. Петру постоянно доносили о растущем авторитете Лопухина: дескать, бояре его слушают, повинуются его приказам охотнее, чем царским. Лопухин-младший, как докладывали царю, обладал большим влиянием, в том числе и на царевича Алексея. Никаких санкций не последовало: видимо, Пётр привык к ворчанию бояр, государством правили уже совсем другие люди, повернуть вспять реформы было невозможно. Но последующие события показали, что Пётр недооценивал своего родственника.

Единственным наследником российского престола оставался царевич Алексей, сын Петра и Евдокии Лопухиной. На него и рассчитывали многие обделённые почестями царедворцы. А через кого лучше всего подольститься к будущему царю? Конечно, через дядю, приверженца русской старины. Вокруг царевича Алексея стал формироваться своеобразный кружок. Аргумент о превосходстве старых порядков над новыми был довольно условным, «партию царевича» больше интересовала власть как таковая, которую они могли получить после смерти Петра.

В октябре 1715 года у царевича Алексея и принцессы Шарлотты родился сын Пётр. Через две недели родился ещё один Пётр — его родителями были Пётр I и новая царица Екатерина I, урождённая Марта Скавронская. Наследников престола стало слишком много. Примерно с этого времени и начинается активная фаза противостояния царя и царевича. Алексей бежал за границу, опасаясь преследования со стороны отца. Тот грозил лишить царевича наследства, предлагал тому принять постриг. Некоторое время Алексею удавалось скрываться в Европе, пока его не выманили на родину Пётр Толстой и Александр Румянцев. В 1718 году началось следствие по делу царевича Алексея, погубившее Лопухиных.

Следствие в монастыре

Все эти годы Евдокия Лопухина жила в монастыре. Оказалось, она вела достаточно насыщенную жизнь. В Суздаль неожиданно нагрянул с обыском капитан-поручик Скорняков-Писарев, которому Пётр доверил вести следствие. Во время суда над Алексеем выяснилось, что тот поддерживал связь со старшей сестрой Петра, Марией Алексеевной. А та состояла в переписке с инокиней Еленой (Евдокией Лопухиной).

Следователь нашёл больше, чем ожидал. Во-первых, постриг царицы оказался более чем формальным. «…по пострижению в иноческом платье ходила с полгода; и не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно, под видом иночества, мирянкою», — признавалась сама Евдокия Лопухина в покаянном письме. Во-вторых, у неё был роман с майором Степаном Глебовым. Скорняков-Писарев обнаружил в келье бывшей царицы девять любовных писем. Но это всё мелочи. Гораздо серьёзнее были другие компрометирующие документы. Прежде всего, зашифрованное письмо всё того же Глебова, в котором тот предавался размышлениям о государе и о том, как его сместить. Следователю хватило недели, чтобы во всём разобраться и сообщить Петру о масштабном заговоре, который, по его мнению, зрел в Суздале. Оказалось, что все вокруг только и ждут смерти царя.

Ростовский епископ Досифей напророчил Евдокии Лопухиной скорую гибель Петра, возвращение в Москву и воцарение сына. Да к тому же назвал её, несмотря на постриг, «великой государыней».

Следствие в монастыре началось 10 февраля 1718 года, а уже 15 марта на Красной площади казнили майора Глебова и других фигурантов дела. Глебова посадили на кол, надели на него тулуп, чтобы не умер от холода, а Евдокию заставили смотреть на экзекуцию. В тот же день казнили ростовского епископа Досифея, игуменью монастыря Марфу и стариц Мартемьяну и Каптелину. Евдокию выпороли (в знак высочайшей милости не прилюдно, а в узком кругу священнослужителей) и отправили под строгий надзор в Александровский монастырь. Её сын, царевич Алексей Петрович, скончался летом в Петропавловской крепости.

Казнь брата

Среди изъятых следствием документов оказалась и переписка Евдокии Лопухиной с братом Авраамом. Первый допрос состоялся 28 февраля. Лопухин ни в чем не сознался, но показания свидетелей говорили против него: ругал Петра, надеялся на воцарение Алексея и возвращение своей сестры. К 1 марта Лопухин признал вину, ещё через пять дней, после 15 ударов батогами, рассказал, что желал Петру смерти. Летом его снова пытали и допрашивали. Впрочем, в октябре, в присутствии сенаторов, он объяснил, что оговорил себя под пытками, и отрёкся от части показаний. Это не помогло. 19 ноября 1718 года Сенат вынес обвинительный приговор. Лопухин, как постановил Сенат, «по злонамерению желал смерти его царскому величеству», «имел тайную подозрительную корреспонденцию с сестрою своею, бывшею царицею, и с царевною Марьею Алексеевною, рассуждая противно власти монаршеской и делам его величества». Авраама Фёдоровича приговорили к колесованию и казнили на Троицкой площади Санкт-Петербурга. Голова Лопухина была выставлена на каменном столбе, а тело до марта 1719 года оставалось на месте казни. В своём дневнике камер-юнкер Фридрих Вильгельм Берхгольц свидетельствовал, что голова Лопухина находилась на столбе и в 1724 году, несмотря на слёзные просьбы вдовы казнённого похоронить останки мужа по-христиански.

Пострадали и другие Лопухины, хоть и в меньшей степени. Анастасия Фёдоровна Лопухина, в замужестве Троекурова (сестра Евдокии), была подвергнута пыткам, бита батогами и пострижена в монахини. Степан Лопухин, двоюродный брат царицы, не вовремя засмеялся. Следствие показало, что в 1719 году, на отпевании царевича Петра Петровича (сына Петра и Екатерины I), он «став у клироса, переглядывался с Евфимием Городецким и Тимофеем Кудряшовым и про себя посмеивался». Доносчик пояснил, что Лопухин, очевидно, надеется на воцарение Петра Алексеевича, сына царевича Алексея. Судьи посчитали, что он «смеялся радуясь такой прилучившейся всенародной печали», и приговорили его к битью батогами и ссылке в Кольский острог.