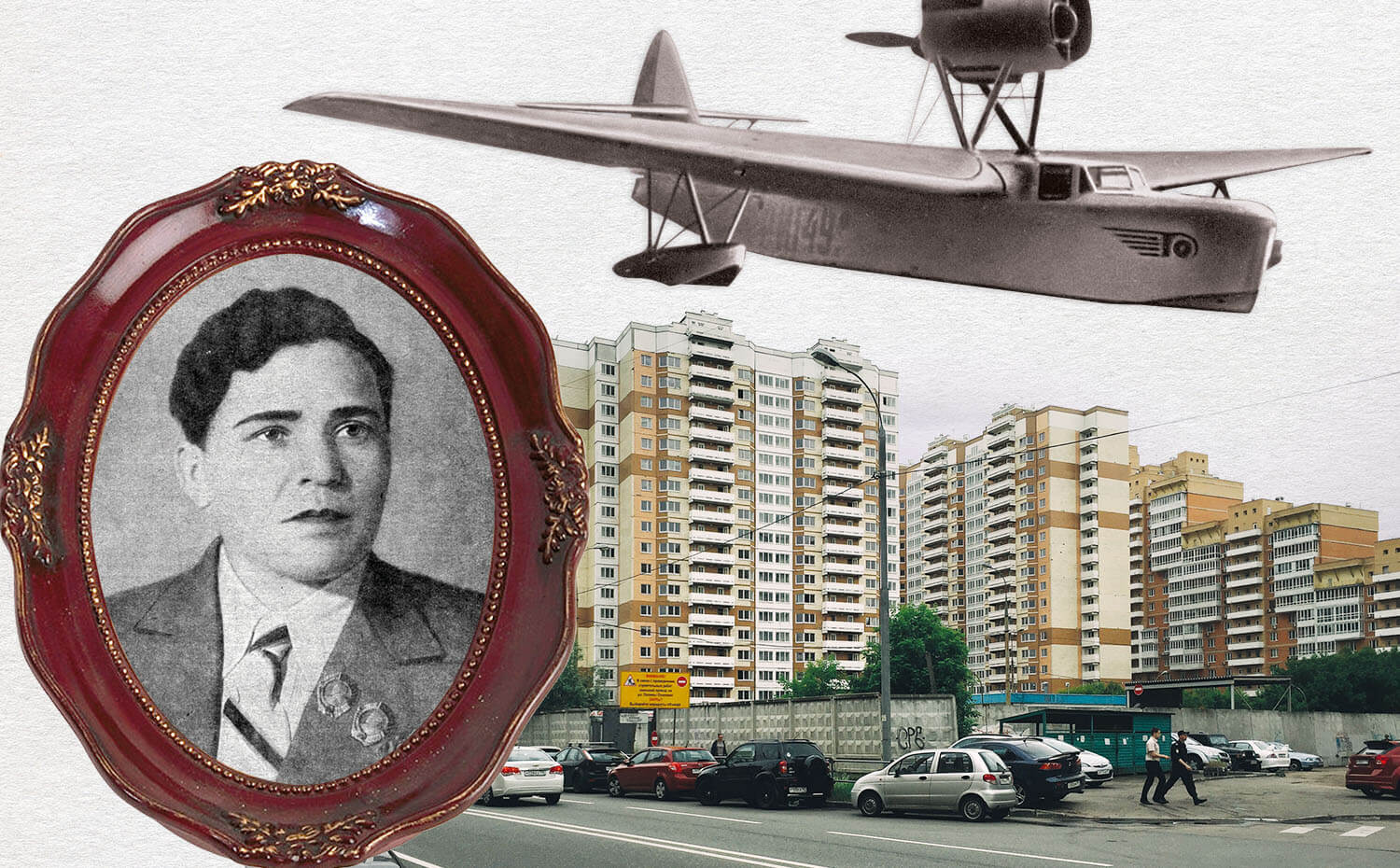

В российских и украинских городах насчитывается четыре десятка улиц, названных в честь Полины Осипенко. В Москве имя знаменитой лётчицы увековечено сразу в трёх районах, и один из них Внуково. О таких, как Осипенко, говорят «рождена летать». Полёт её был ярким, но, к сожалению, недолгим.

Рекордсменка

Уроженка запорожского села Новоспасовки Полина Осипенко (в девичестве Дудник) — настоящая «женщина-рекорд». Она прославилась на всю страну уже через несколько лет после окончания Качинской школы военных пилотов.

Полина Дудник была девятым ребёнком в бедной крестьянской семье. В детстве недолго посещала церковно-приходскую школу, но, едва научившись читать и писать, была вынуждена отправиться на заработки. Перед тем как поступить в лётную школу, заведовала колхозной птицефермой. Первый муж Полины — односельчанин, военный лётчик Степан Говяз — был репрессирован в 1936 году и, скорее всего, погиб в лагерях. Второй супруг — Александр Осипенко — пилот-истребитель, закончил войну в звании генерал-лейтенанта авиации. Под его фамилией лётчица и стала известной во всём мире.

В 1937 году ей досталось звание самой «высоколетающей» в мире. В течение нескольких майских дней Осипенко трижды ставила международные рекорды, поднимаясь в открытой кабине почти на девять тысяч метров над землёй. Однако почивать на лаврах молодая лётчица не стала. Пока в учебных классах, ангарах и на аэродромах по всей стране авиаторы подолгу обсуждали достижения своей коллеги, а её фотографии наперебой печатали советские газеты, Осипенко грезила уже не о высотных, а о дальних полётах.

Речь опять шла о рекорде. По планам гидросамолёт МП-1 должен был пересечь страну с юга на север — перелететь из Севастополя в Архангельск. Как вспоминала штурман Марина Раскова, экипажу предстояло построить маршрут таким образом, чтобы по пути в случае чрезвычайной ситуации всегда «иметь под рукой» озеро или реку для посадки летающей лодки. В то же время нужно было как можно меньше «петлять» в воздухе, по возможности не отклоняясь от прямой линии. Больше всего лётчиц беспокоил участок пути от Николаева до Киева, который проходил исключительно над сушей. «Высотница» Осипенко решила, что эту часть маршрута можно пройти, забравшись повыше над облаками, — в таком случае даже при отказе двигателей можно было бы попытаться дотянуть до воды, спланировав сверху. К счастью, это не понадобилось.

Полёт прошёл так, как было задумано. Ещё в Севастополе девушки шутили, что позавтракали на Чёрном море, а ужинать будут на Белом. Почти так и получилось: для посадки гидросамолёта было выбрано Холмовское озеро в двадцати километрах от Архангельска. Там их встречали как героев, однако соответствующий орден Осипенко получила уже за другой подвиг, хотя и в том же году.

Полёт всей жизни

Ещё готовясь к своему перелёту с юга на север, Осипенко познакомилась с другой знаменитой лётчицей — Валентиной Гризодубовой. Та строила грандиозные планы, для исполнения которых нужен был опытный экипаж. Речь шла о беспосадочном пересечении страны Советов с запада на восток, то есть о рекордном по дальности перелёте для женщин-авиаторов. Осипенко, всегда с готовностью принимавшая любой вызов, который ей бросало небо, дала согласие на предложение занять кресло второго пилота. Командиром была Гризодубова, штурманом — хорошо знакомая обеим Раскова.

Метеорологи относились к затее перелёта из Москвы на Дальний Восток скептически. Погода день ото дня становилась всё хуже — близился конец сентября. Но лётчицы стояли на своём. Зелёный свет экипажу дали лишь после разрешения сверху, «от самого». 24 сентября 1938 года самолёт лётчиц «Родина» оторвался от взлётно-посадочной полосы Щёлковского аэродрома.

Меньше чем через час случилось то, о чём предупреждала метеосводка — самолёт залетел в густые облака. Вести воздушное судно приходилось почти вслепую, по приборам и радиосвязи. Только спустя восемь часов пелена немного рассеялась и внизу блеснул Иртыш. Лётчицы скорректировали курс и продолжили полёт. Однако судьба будто испытывала женский экипаж. Спустя ещё четыре часа где-то над Красноярском отказала радиостанция самолёта. Тишина в эфире означала, что лететь теперь можно, ориентируясь лишь на очертания рек и гор под крылом. Ситуация осложнялась тем, что стекло кабины покрылось толстым слоем льда, который пришлось скалывать ножами.

Для беспосадочного перелёта из Москвы в Хабаровск конструкторское бюро П. О. Сухого подготовило специальную версию одного из опытных экземпляров бомбардировщика ДБ-2. С него сняли вооружение, поставили более мощные двигатели, увеличили объём баков и переоборудовали носовую часть, а на серебристом борту написали слово «Родина». Самолёт впервые в СССР оборудовали электрическим управлением шасси. По иронии судьбы воспользоваться этим при посадке экипажу так и не пришлось.

Из-за боязни нарушить китайскую границу пришлось лететь строго на восток. Туман по-прежнему скрывал от пилотов землю. И вдруг «слепой» полёт закончился, внезапно взору лётчиц открылось Охотское море. Девушки ликовали — они всё же установили рекорд! Предстояло решить последнюю задачу — приземлиться. Для этой цели Гризодубова выбрала аэродром Комсомольска, однако «Родина» до него не дотянула. В баках закончилось топливо, и экипаж приготовился к аварийной посадке. Расковой пришлось прыгать с парашютом: находиться на месте штурмана в носовой части судна при жёсткой посадке смертельно опасно. Уже без Расковой (она добиралась до места посадки по тайге долгие десять дней) самолёт прочертил брюхом по болоту и застрял в глуши. Вскоре отважных лётчиц спасли. Дальность рекордного полёта среди женщин составила 6450 км (по прямой — 5910 км).

Полина Осипенко, Валентина Гризодубова и Марина Раскова. Беспосадочный перелёт на самолёте «Родина» по маршруту Москва — Дальний Восток. Перед полётом. 24-25 сентября 1938 года

Гибель

Москва встречала экипаж «Родины» музыкой и цветами. На перроне, где выстроился почётный караул, девушек ждали родные. Прямо с привокзальной площади, где в честь лётчиц устроили торжественный митинг, на открытых машинах их повезли в Кремль ужинать. Прежде так встречали только челюскинцев и лётчиков-полярников — экипажи Громова и Чкалова, перемахнувшие через Северный полюс.

Впрочем, от «звёздной болезни» Осипенко имела иммунитет. Она спокойно продолжала заниматься любимым делом — летать. В 1939 году лётчица много тренировалась с группой Анатолия Серова. За полгода до этого один из самых известных советских авиаторов вернулся из Испании, охваченной гражданской войной. На родине ему поручили обучать личный состав и делиться опытом. Серов стал начальником сборов истребительной авиации по «слепым» полётам. Конечно, в них участвовала и Полина Осипенко. Говорят, что лётчица попала в пару к Серову случайно, заменив другого пилота, пропустившего сборы. Как бы то ни было, в воздух они поднялись вместе. Сначала самолётом из «слепой» кабины по указаниям командира управляла Осипенко, потом они поменялись местами…

Дымящиеся обломки учебного УТИ-4 нашли вскоре после того, как машина в назначенное время не вернулась на аэродром. По результатам расследования причиной аварии стали ошибки пилотов. Заикнуться о технической неисправности советской техники тогда мало кто мог, хотя позже эксперты и многие авиаторы говорили о «капризности» истребителя. Из-за технических неполадок конце 1930-х в стране действительно произошло немало авиакатастроф, в которых погибли десятки лётчиков. В их числе ВВС страны потеряли и пять героев Советского Союза, среди которых была «женщина-рекорд» Полина Осипенко.