Старейший в Конькове храм Живоначальной Троицы не просто место для поклонения верующих и памятник архитектуры XVII-XIX вв., но и живое свидетельство интереснейших сторон церковного быта старой России.

Храм Живоначальной Троицы не всегда так назывался. На самом деле, церковь в Конькове не Троицкая, а Сергиевская. Современное посвящение то ли по ошибке, то ли намеренно было дано ей после реставрации по имени соседнего, давным-давно снесённого Троицкого храма. С тех пор как его не стало, Сергиевская церковь «живёт за двоих», приняв от соседа в наследство и приход, и кирпич его стен — на церковную ограду и колокольню.

«…В прошлом во 7198 году Мая в 21 день, по указу Великих Государей и по помете на выписке Андрея Денисовича Владыкина велено новопостроенные церкви Сергия Радонежского чудотворца, которую построил окольничий Семен Федорович Толочанов в Московском уезде, в Сосенском стану, в вотчине своей селе Серине… велено с той церкви данные деньги имать с 7202 году».

Из окладных книг Патриаршего Казённого приказа

Соседи

В XVII в. у Калужской дороги стояли два селения: по правую руку—Коньково, по левую — Серино. В конце «бунташного века» владельцы каждого из них сделали головокружительную карьеру. Расцвели и их поместья.

В 1690-х гг. хозяин Конькова — родственник царицы Натальи Кирилловны Гавриил Иванович Головкин, будущий канцлер и фаворит Петра I, — начал обустраивать в своём имении роскошную усадьбу с прудами, садами и Троицкой церковью, поначалу деревянной.

Почти одновременно появилась церковь и в сельце Серино — вотчине Семёна Фёдоровича Толочанова. Как и сосед, Толочанов начинал свой путь стольником, вот только примкнул он к другой партии и преуспел ещё при царевне Софье: участвовал в правительстве князя В. В. Голицына, стал думным дворянином, затем окольничим, возглавлял приказы: Казённый, Большого дворца и Дворцовый судный. Когда в 1689 г. сестра Петра потеряла власть, Толочанов получил пожизненное назначение воеводой в Переславль-Залесский.

В отличие от Головкина, Семён Толочанов усадьбы не строил, зато храм поставил у себя богатый, каменный. Типичная для вотчинной архитектуры московского барокко трёхчастная церковь «восьмериком на четверике» с симметричными прямоугольными апсидой и трапезной была нарядно украшена объёмным белокаменным декором — витыми колонками и разорванными фронтонами. Над проёмом, ведущим из церкви в трапезную, устроили хоры. Посвящение храм получил в честь Сергия Радонежского. По имени святого сельцо Серино стало затем селом Сергиевским.

До 1772 г. Сергиевский храм оставался «частным» — обслуживал лишь вотчинника и его дворовых слуг. Такие церкви в вотчинах и домах знати в допетровской России были очень распространены.

«Частное благочестие»

Российская религиозная жизнь того времени слабо поддавалась регулированию со стороны иерархов. Церковный быт складывался стихийно: отчасти под влиянием пришедших из глубокой древности византийских образцов, отчасти — по местному обычаю и произволу. При этом храмы строили все — от царей до крестьян. Особой же популярностью пользовалось «храмоздательство» среди вотчинников: «самое благочестие измерялось тем, кто сколько выстроил церквей».

«Дворяне пресвитеров сельских ни во что ставят и хуже холопей своих их ведут. И тыя презвитеры, боящеся их, служат у них и всякую работу рабью на них работают паче последнего челядинца. И тако они чинят над теми попами, кои служат в их вотчинах и поместьях».

Иван Посошков. «Книга о скудости и богатстве»

Вотчинники-строители сплошь и рядом считали церкви своим имуществом — со всеми иконами и ризами. Вместе с землёй и другими постройками храмы отдавали в залог, передавали из рук в руки при продаже и разделе вотчин.

На бескрайних российских просторах с разбитыми дорогами собственная церковь «в шаговой доступности» была решением весьма практическим. К тому же домовые и вотчинные церкви позволяли дистанцироваться от общинного богослужения. Люди небогатые тоже старались создать себе личное пространство для молитвы: как писал в «Истории русской церкви» митрополит Макарий (Булгаков), «христиане, как бы не довольствуясь теми иконами, какие находились в их приходской церкви, приносили ещё в неё каждый свою икону. Этими иконами увешивались все стены… Каждый ставил свечу пред своею иконою и пред нею молился, не позволяя того другим».

Построить храм было мало. Заботливый хозяин ещё и нанимал собственный клир. Правда, в вотчинах неуёмное благочестие часто плодило храмы «без пения» — религиозный энтузиазм «патронов» иссякал на этапе строительства. Да и положение вотчинных попов нередко было незавидным: их не уважали, порой били и просто считали за прислугу. Патриархи сражались за то, чтобы строитель давал клиру землю для прокорма и поселения, но сами вотчинники для пущего послушания и контроля предпочитали «кормить» причт хлебом, деньгами да столовым запасом.

С учреждением патриаршества, а затем и Синода началось планомерное наступление на все разновидности церковной «приватности». Религиозную самодеятельность, противную единоначалию, пытались если не запретить (как домовые церкви), то хотя бы укротить и ввести в разумные рамки (как приделы и вотчинные храмы).

Новая жизнь

Свой статус «приватного» храма Сергиевская церковь утратит в 1772 г. — по просьбе жителей удельных деревень Беляево и Деревлево епархиальное начальство припишет прихожан к ближайшему храму. Так в конце XVIII в. Сергиевская церковь обретает приход.

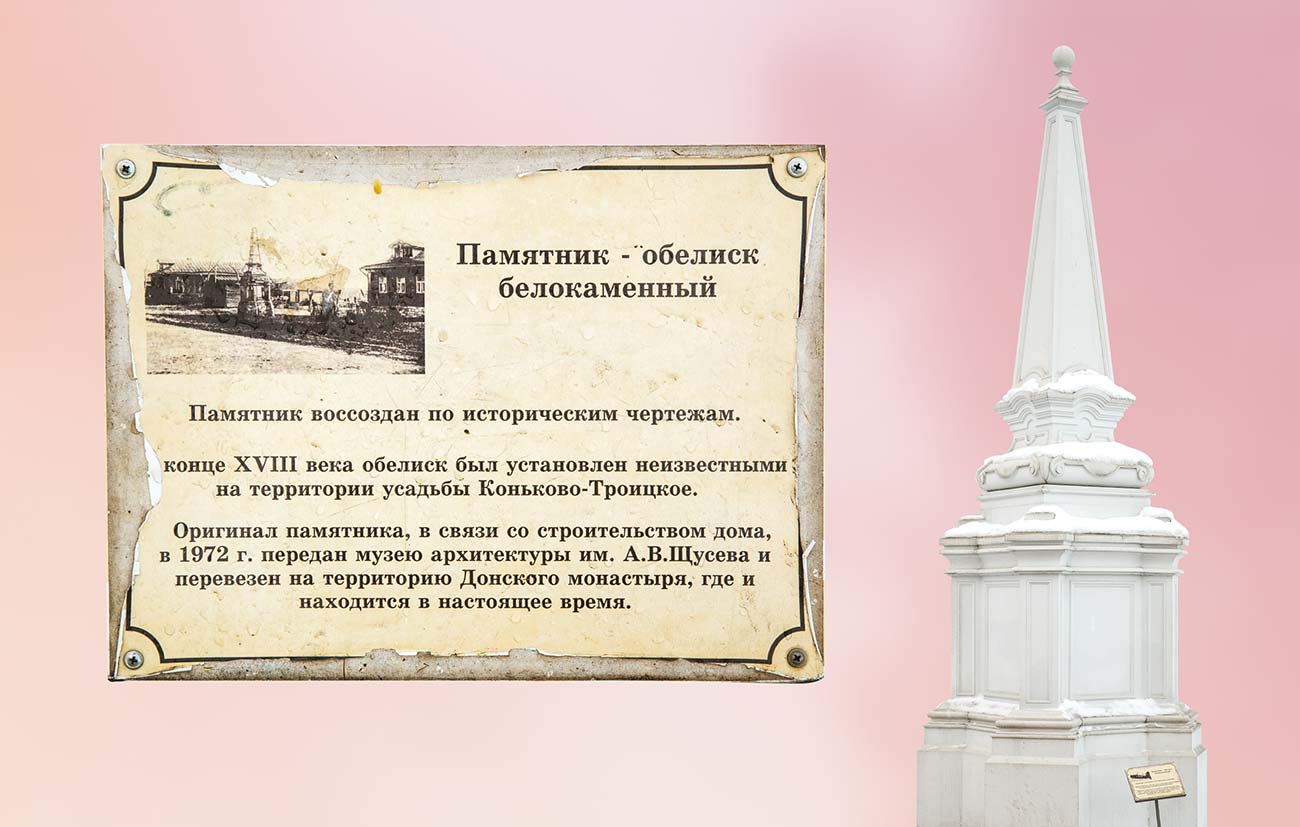

В соседнем Троицком к тому времени стоят уже каменный храм, дом со службами, регулярным садом, зверинцем и прудами. Но к началу XIX в., после кончины Екатерины II, выкупившей Коньково-Троицкое в казну под свою резиденцию, имение вместе с церковью приходит в упадок. В 1803 г. причт обветшавшего храма упраздняют, а жители Конькова становятся прихожанами церкви в Сергиевском. Спустя десять лет Троицкая церковь, разрушенная отступавшими наполеоновскими войсками, практически лежала в руинах. Её разобрали, а оставшийся кирпич и утварь передали храму-соседу.

«На правой стороне большой дороги, против коньковских дворов красуется на возвышенном месте берёзовая роща… В этой роще бывает 5 июля народное гулянье во славу обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. Далее идёт усадьба, ныне купца Ирошникова, и церковь Сергия с церковными домами, но без крестьянских усадеб. На стенах и дверях церкви видны доныне следы французских пуль 1812 года».

Дмитрий Шеппинг. «Древний Сосенский Стан Московского уезда», 1895 г.

В начале XIX в. новые владельцы Сергиевского Ладыженские основательно перестроили церковь. Взамен прежней трапезной выстроили новую—тёплую и приземистую; поставили трёхъярусную грузную колокольню классицистических форм. Три узких камерных проёма для прохода в алтарь заменили одним широким. В 1818 г. сын Ладыженских Фёдор Дмитриевич пристроил к трапезной храма придел Ризоположения для надгробия своих родителей. А к середине века с другой стороны трапезной появился второй придел — на средства московского купца И. Ф. Бакланова. Почти одновременно с этим в ноябре 1850 г. в доме священника Зерченинова открылось Сергиевско-Коньковское сельское приходское училище — одно из первых в Московском уезде.

После революции храм долгое время оставался действующим, но в 1939 г. его закрыли и отдали под контору совхоза. Последнего настоятеля Василия Шумова увезли в «чёрном воронке» — судьба его неизвестна. Победы в борьбе с «религиозными предрассудками» закрытие храма не принесло: за обрядами и таинствами теперь ездили в город или молились «по-домашнему перед иконами и горящими лампадами».