На улице Грина в Северном Бутове находится ВИЛАР — Всероссийский НИИ лекарственных и ароматических растений, а через дорогу располагается его ботанический сад. Он закрыт для свободного посещения, а сквозь прутья ворот видны высокие хвойные деревья, край пруда и дорога, уходящая куда-то вглубь территории.

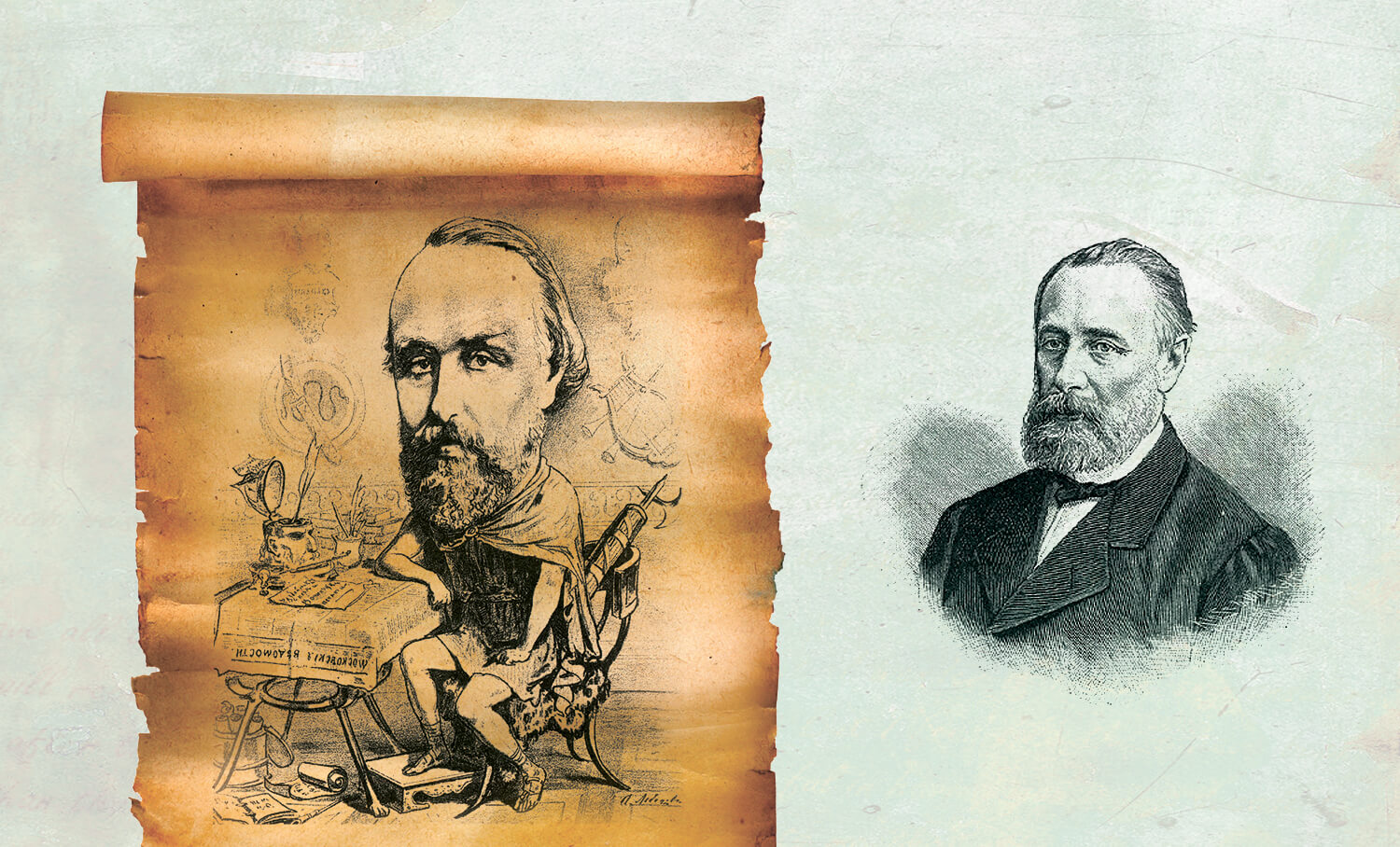

Иинститут, и ботанический сад расположились на этом месте не случайно. Некогда тут находилась усадьба Владимира Карловича Феррейна — фармацевта, владельца знаменитой аптеки на Никольской улице. Феррейн сам выращивал лекарственные растения, в том числе для царской семьи.

После революции в усадьбе открылся агрономический техникум. А затем, в конце 1930-х, на это место пришёл ВИЛАР. Институт существовал с 1931 года, но своего постоянного места не имел. ВИЛАР расположился в историческом здании Феррейна и просуществовал там до 1953-го года, а затем для него построили новое помещение в стиле сталинский ампир на той же территории.

Во саду ли…

При ВИЛАР был небольшой ботанический сад лекарственных растений. Осенью 1951 года постановлением Совета Министров СССР и приказом министра здравоохранения СССР было принято решение основать большой ботанический сад на территории 35 га для охраны и изучения исчезающих лекарственных видов растений. Это произошло не без участия таких видных ботаников, как Павел Николаевич Кибальчич, Алексей Иванович Шретер, Фёдор Александрович Сацыперов. Также огромная роль в создании ботанического сада принадлежит тогдашнему директору ВИЛАР Николаю Яковлевичу Ицкову. Под его руководством в 1953 году начались интенсивные работы по закладке сада.

Ботанический сад создавался постепенно. Генеральный проект организации территории сада разработал один из основоположников советской ландшафтной архитектуры Михаил Петрович Коржев. В основу сада положен зональный принцип: он разделён на ботанико-географические регионы — Дальний Восток, Сибирь, Средняя Азия, Крым, Кавказ, Зарубежная Европа и Европейская часть СССР (России и СНГ), также есть экспериментальные поля.

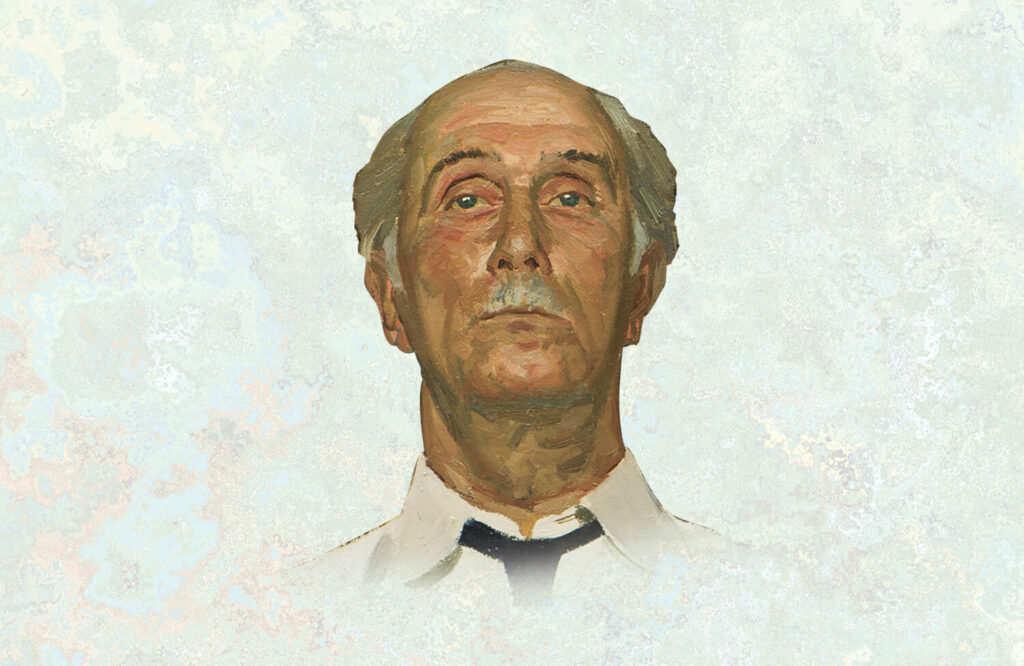

Михаил Петрович Коржев

За год до закладки был организован коллекционный питомник с базой для будущего сада, а также совершена экспедиция на Кавказ, откуда учёные привезли сразу почти 180 видов растений. В 1954 году вступил в строй оранжерейный комплекс, где можно увидеть тропические лианы и цитрусы. В 1957 году был заложен фармакопейный участок — участок лекарственных растений, сырьё которых используется или использовалось ранее в научной медицине нашей страны. Главная его функция — научная, а также участок используется для проведения студенческих практик. В 70-е годы на месте оврагов на территории сада были созданы три больших пруда для водных лекарственных растений — например, для кубышки жёлтой.

Задача, реализованная сотрудниками сада, по его благоустройству и развитию была колоссальной. Во многом их успехи можно объяснить тем, что к ботаническому саду его работники относились как к дому, как к делу всей жизни.

История в лицах

Одна из сотрудниц, стоявшая также у основания сада, — Нина Прокопьевна Новосельцева—часто повторяла: «Работая в ботаническом саду, ты ходишь сюда за здоровьем». Главный принцип работы Новосельцевой заключался в том, что надо беспрестанно учиться и развиваться, рассказывают её коллеги.

Новосельцева пришла на работу в ВИЛАР по распределению из Томского университета и курировала регион «Дальний Восток». Её вспоминают как очень светлого, весёлого и открытого человека, настоящую интеллигентку, помимо работы в саду ещё и увлекавшуюся поэзией. В сад она всегда выходила в белом халате, соломенной шляпе и с плетёной корзиной. Сотрудница ВИЛАР Татьяна Николаевна Кондратьева, пришедшая в 1970 году лаборанткой к Новосельцевой, говорит, что, наверное, нет в ботаническом саду ещё какого-то региона, так привязанного к человеку, как «Дальний Восток» был привязан к Новосельцевой. Она старалась не просто выращивать и адаптировать растения Дальневосточного региона, но и украшать участок, высаживая растения декоративные.

У Новосельцевой были и «любимцы»: пёстрый коричневый «колокольчик», в науке называемый «рябчик уссурийский», и джефферсония — редкий первоцвет с сиреневыми цветками. Словом, к ботаническому саду Новосельцева относилась не просто как к месту работы. Уходя, она передала свой участок другому сотруднику ботанического сада — Марии Алексеевне Кытиной, благодаря труду которой этот регион стал образцовым в ботаническом саду, хотя имел наибольшую площадь. Для Новосельцевой была важна эта преемственность в работе.

Более 30 лет своей жизни отдал ботанико-географическому региону ботанического сада «Западная Европа» Олег Александрович Черкасов. Даже когда ему было за 75, он трудился «на регионе» вместе с помощниками, не гнушаясь физической работы.

С определёнными проблемами сад столкнулся в 90-е годы, и главная из них — сохранность насаждений. Именно после этого было принято решение ограничить доступ для прогулок. Посетители повреждали и даже выкапывали редкие растения, а также оставляли после себя горы мусора. В результате сад закрыли, сейчас сюда можно попасть только на учебную или производственную практику в качестве студента вуза или колледжа или в составе экскурсий. Кроме того, из-за нехватки рабочих рук отдалённые участки сада постепенно зарастали самосевом деревьев и кустарников. Эту проблему решили в середине нулевых: появился штатный садовник, стало больше сотрудников. Большой ущерб хвойным деревьям нанёс короед-типограф, из-за чего часть насаждений пришлось удалить. Сейчас, когда численность вредителя спала, происходит их постепенное восстановление.

До сих пор с особенным почтением относятся в ВИЛАР к имени Алексея Ивановича Шретера. Он, как и многие сотрудники, работавшие в саду с самого основания, был фронтовиком. Шретер участвовал в боях за Ржев, получил ранение и без сознания попал в плен. Документы были потеряны, матери пришла похоронка. Попытка бежать из лагеря военнопленных окончилась неудачей, и в итоге Шретер был освобождён только в январе 1945 года частями Советской армии, после чего вновь вернулся на фронт. В ноябре того же года его демобилизовали из армии по инвалидности. В 1949 году Алексей Иванович пришёл в ВИЛАР научным сотрудником. Как вспоминают в институте, это был человек, полностью поглощённый наукой — и на работе, и дома.

Его семья также работала в ВИЛАР— и жена Галина Константиновна, и дочь Ирина Алексеевна, курировавшая ботанико-географический регион ботанического сада «Средняя Азия». У них была огромная домашняя библиотека. А кабинет, в котором Шретер работал в институте, был совсем небольшим: стол, пара стульев, картотека, несколько шкафов — это всё можно увидеть и сегодня: его кабинет сохранился в институте нетронутым. Сотрудники вспоминают: казалось, что в своём кабинете он всегда был за работой, ни на миг не прекращая её. Результаты этой работы — научный гербарий ВИЛАР, одним из создателей которого был доктор биологических наук, профессор А. И. Шретер.

Гербарий насчитывает около 15 тысяч видов растений и после смерти Алексея Шретера носит его имя. Шретер лично участвовал в 43 экспедициях — от Калининграда до Камчатки, опубликовал свыше 450 научных работ, оставил после себя целую школу учеников. Уход учёного, как отмечают сами сотрудники ВИЛАР, — невосполнимая потеря и для института, и для науки вообще, так как он был великолепным флористом и «ходячей энциклопедией» о лекарственных растениях не только нашей страны, но и мира. Его знали и знают ботаники во всех уголках России и стран бывшего СССР.

Ещё один человек, сделавший огромный вклад в развитие ботанического сада, — Александр Моисеевич Рабинович свыше 50 лет жизни отдал ВИЛАР. Доктор фармацевтических наук, профессор ботаники, автор и соавтор свыше 350 научных работ, он очень много работал с фитонцидами (биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост бактерий и микробов) — он был уверен, что в современной экологической обстановке, особенно в Москве, в них нуждается каждый.

Редкие гости в наших широтах

Почва в Ботаническом саду типична для Подмосковья. Для некоторых видов, конечно, создаются особые условия. Для болотных растений, например вахты трёхлистной, из бутилкаучуковой резины делается специальное ложе, которое засыпается верховым торфом. Для тимьяна ползучего или чабреца почва, наоборот, раскисляется, добавляется известь и для лучшего дренажа — песок. Для горных растений сооружаются рокарии — небольшие сады из камней, чтобы влага не застаивалась в почве, иначе растения погибнут. Однако цель института не только в том, чтобы сохранять лекарственные растения, но и в том, чтобы вводить их в культуру. Поэтому научные сотрудники изучают особенности выращивания перспективных лекарственных видов в обычной для Подмосковья почве, не слишком её изменяя,— иначе разведение таких растений в нашей полосе будет дорого и невыгодно.

Сад может похвастаться действительно редкими растениями, занесёнными в Красную книгу, — даже не предполагалось, что некоторые из них приживутся в средней полосе. Так, там можно найти родственника женьшеня — заманиху высокую, эндемика юга Приморского края и Корейского полуострова. Это кустарник с красными плодами и большими резными листьями является уязвимым видом и занесён в Красную книгу. Используется заманиха как тонизирующее средство. В ботаническом саду этот вид выращивается успешно, хотя в природе встречается только на горных склонах в муссонном климате на хорошо дренированных почвах.

Ещё в саду растёт редкое растение из другой части света — гидрастис канадский. Он использовался с давних времён ещё индейскими племенами, которые не только видели в нём лекарственное средство от несварения желудка, коклюша и болезни печени, но и использовали как жёлтый краситель для кожи и шерсти. В XIX веке гидрастис пережил пик своей популярности, и к началу века XX его осталось очень мало. Сейчас сбор дикорастущего гидрастиса запрещён. В ботаническом саду он также хорошо прижился и уже регулярно даёт семена.

Можно встретить в ботаническом саду и дерево гинкго двулопастное, листья которого используются для получения препаратов для улучшения памяти, которые популярны во всём мире, а семена часто добавляют в пищу в странах Азии. Это растение называют «живым ископаемым»: оно пришло к нам ещё из позднего палеозоя, а это примерно 300 миллионов лет назад. Все эти растения вырастила и сохранила на ботанико-географическом регионе «Дальний Восток» старший научный сотрудник Мария Алексеевна Кытина.

Растения, работа с которыми сложилась успешно, передаются агротехникам, селекционерам и другим сотрудникам института. В этом смысле ВИЛАР является уникальным научным учреждением России и мира, где проводится весь комплекс работ — от поиска растения в природе до выпуска готового лекарственного препарата.

Коллекция растений ботанического сада постоянно пополняется—и не только за счёт обмена. Сотрудники института отправляются в экспедиции, за последние 20 лет для пополнения коллекции они привезли около 600 новых видов растений из Китая, с Алтая, с Дальнего Востока, из Южной Америки, из США.

В планах развития ботанического сада — стать более открытым, совместить научные исследования с организацией экскурсий для всех желающих. Работа над этим предстоит большая. Однако осуществление этих планов станет большим подарком москвичам: в этом месте, не покидая города, можно совершить путешествие по множеству стран и своими глазами увидеть маньчжурский орех, лимонник китайский, пробковые и даже апельсиновые деревья.