Нередко районы, ставшие частью Москвы не так давно, наследуют свои достопримечательности из тех времён, когда их территория была далеко за чертой города. И поэтому вместо парадных исторических зданий с изысканной архитектурой историю районов за МКАД чаще образуют вынесенные за черту города в советские годы заводы, военные части, кладбища. На территории Южного Бутова происходили такие события, о которых совершившее их государство старалось забыть на протяжении полувека. Но историю не выбирают, и, возможно, о таких её сторонах важно помнить особенно долго.

«Милицейский» без милиции

Самая восточная точка Южного Бутова, удалённая на восемь километров от конечной станции метро, называется «Милицейский посёлок». В 1988 году его включили в состав Москвы. Несмотря на новый статус, посёлок не покрылся лесами многоэтажек, как большая часть Бутова, и сохранил сложившийся ещё в 1950-е облик до наших дней. Никакие явные признаки не дают понять, почему посёлок называли «Милицейским»: даже принадлежащих МВД зданий в посёлке нет. Из примечательных сооружений можно найти только старую типографию. Но стоит покопаться в её истории, и происхождение названия становится чуть более понятным.

Историк Евгений Зиновьев в очерке о типографии пишет, что она была построена зимой 1943 года немецкими военнопленными «на землях будущего милицейского посёлка, рядом с бараками двух лагерей ГУЛАГа». В справке об этом учреждении говорится, что типография была построена «для нужд лагеря, принадлежавшего ГУЛАГу МВД, который располагался на месте Милицейского посёлка». Типография печатала листовки и газеты для армии и НКВД. Продукцией печати становились также удостоверения и некие «секретные документы».

Лагерей, для нужд которых работала типография, в этой местности было два. Один из них называли «подкомандировкой», так как он был подчинён лагерному отделению №52 Управления по делам военнопленных («подкомандировка» или «командировка» — отделение лагерного пункта). Заключённые «подкомандировки» строили жилые дома УМВД, из которых и образовался посёлок Милицейский. Этот лагерь просуществовал до лета 1953 года. По данным мемориального проекта «Это прямо здесь», лагерь был рассчитан на 80 человек, но жили в нём только 22 заключённых.

Возле типографии был ещё один лагерь — ИТК №5. Колония занималась сельскохозяйственными работами. Сколько в ней было заключённых, неизвестно, но большинство были освобождены после амнистии 7 июля 1945 года. В том же году начальник колонии писал, что нужно «подготовить ИТК-5 для приёма курсантов». Упомянутые курсанты должны были стать первыми воспитанниками школы ГУЛАГа, которая в конце 1945-го заняла помещения лагеря.

Так на территории Милицейского посёлка открылась Центральная школа ГУЛАГа НКВД. Приказ об этом сохранился в энциклопедии МВД, и из него следует, что под школу были переданы некоторые здания и имущество лагеря.

Закрытая школа

Судя по отчётам начальника лагеря, школа по своему размеру походила на высшее учебное заведение: располагала общежитием на 400 человек, выпустила за два года почти 600 курсантов и набрала тысячу новых. «Удалось повысить деловую квалификацию, идейно политический уровень», — говорится про них в отчёте. Чтобы содержать такое полноценное загородное поселение будущих чекистов, требовалась рабочая сила. Поэтому, кроме имущества ГУЛАГа, школа получила и заключённых. В 1946-м начальник даже жаловался, что их не хватает на все работы по содержанию школы.

В 1947-м школу НКВД переименовали в Офицерскую школу МВД СССР и перевезли в Ленинград. Сейчас это Санкт-Петербургский университет МВД. Историческая справка на сайте вуза упоминает о том, что с 1945 по 1947 год учебное заведение базировалось в Щербинке, но о связи с ГУЛАГом умалчивает.

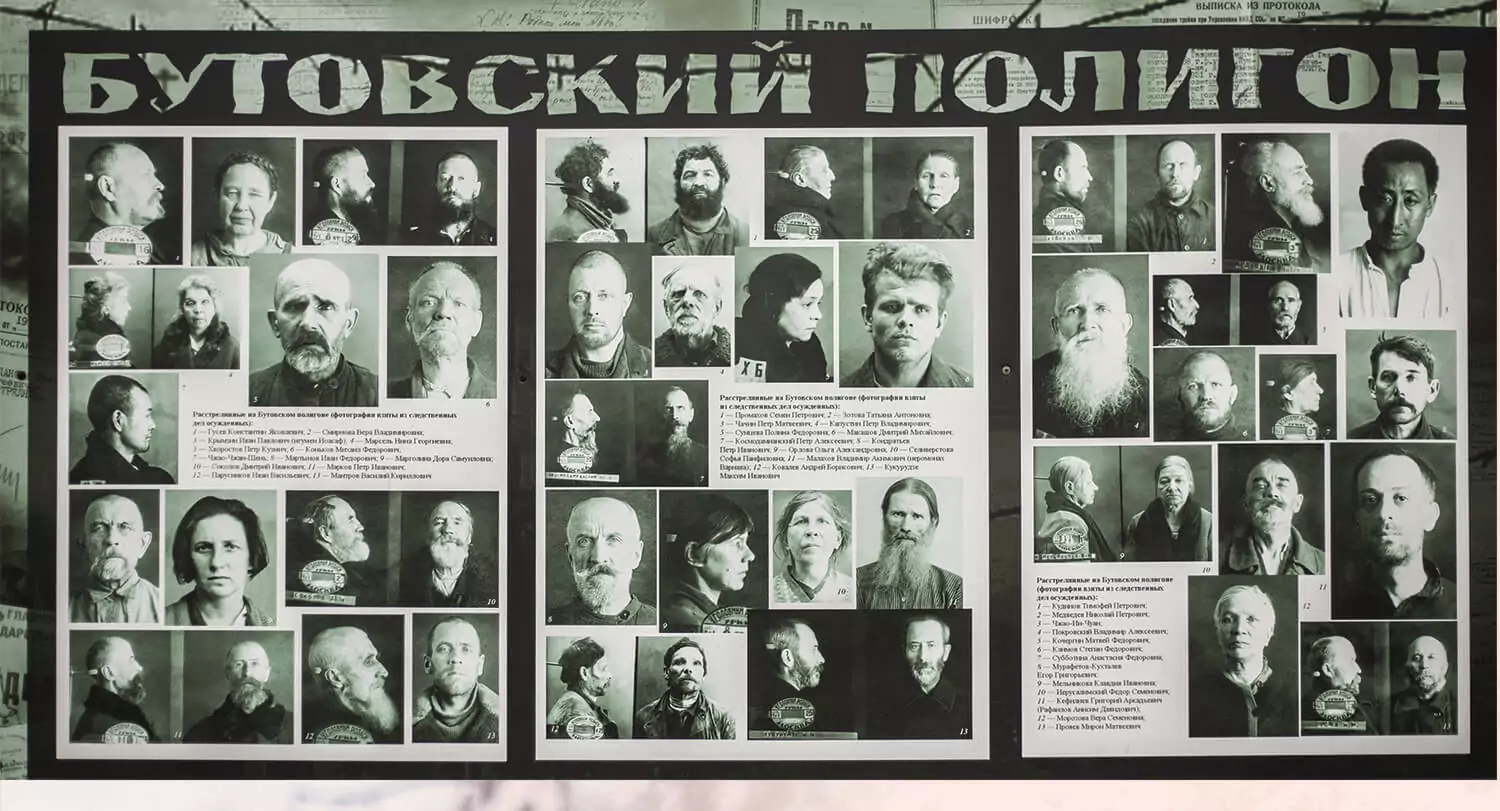

Бутовский полигон

Однако лагеря и школа ГУЛАГа — не самые заметные точки на исторической карте репрессий в окрестностях Милицейского посёлка. В трёх километрах к северу находился полигон НКВД, на котором в 1937 и 1938 годах были расстреляны более 20 тысяч человек, из них около 15 тысяч — по политическим статьям.

31 июля 1937 года нарком Николай Ежов издал приказ №00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Вскоре после этого кладбища Москвы перестали справляться со своей задачей, потому что число репрессированных быстро превысило обычный темп смертности. Поэтому НКВД выделили два новых объекта — Бутово и Коммунарка. Считается, что на объект «Коммунарка» попадали люди сравнительно высокого положения: партийное руководство, офицеры РККА, инженеры и творческая интеллигенция. А на объекте «Бутово» расстреливали простых рабочих, крестьян, священников.

Смертные приговоры расстрелянным на Бутовском полигоне, как правило, не были вынесены судом. Чаще всего расстрелы санкционировались внесудебными органами уголовного преследования — чаще всего знаменитой тройкой УНКВД.

Из московских тюрем приговорённых к расстрелу везли в Бутово в машинах с надписью «ХЛЕБ». Только на самом полигоне им объявляли смертный приговор — это делалось, чтобы предотвратить попытки побега. Перевозили заключённых обычно ночью, а расстрел начинался на рассвете. Приговорённых выводили из барака, ставили на краю ямы и выстрелом в затылок из пистолета приводили приговор в исполнение.

В основном на Бутовский полигон отправляли узников из Таганской, Бутырской и Сретенской тюрем. Иногда привозили тела уже расстрелянных в московских тюрьмах и использовали полигон для захоронения. До августа 1937 года расстрелянных хоронили в отдельных ямах-могильниках, но вскоре число расстрелянных стало так велико, что хоронить индивидуально было уже нельзя. В одном только сентябре число расстрелянных превысило 3000, и несколько следующих месяцев не снижалось ниже двух тысяч. В это время могилы уже не копали — паровой экскаватор вырывал длинные траншеи, которые потом заполнялись телами в несколько слоёв. Всего таких рвов было выкопано 13 общей протяжённостью немногим менее километра и шириной около четырёх метров.

После 1938 года массовые расстрелы на полигоне не проводились, но он продолжал использоваться для захоронения расстрелянных в тюрьмах Москвы. В годы войны здесь был развёрнут лагерь, в котором содержали военнопленных. Они строили Варшавское шоссе, и тех, кто не мог работать, тоже расстреливали на Бутовском полигоне. После войны комендантское здание стало «домом отдыха выходного дня» для высшего управленческого состава НКВД, а на самом стрельбище разбили сад.

В 50-х сотрудникам милиции и спецслужб стали раздавать дачи, вплотную прилегающие к территории полигона. Иногда дачники «прирезали» себе землю под огороды и натыкались на не до конца разложившиеся останки. Поэтому в 60-х территорию обнесли забором с колючей проволокой, она заросла травой и превратилась в дикий пустырь.

Дом отдыха чекистов сменился пионерским лагерем, который потом стал детским спортивным лагерем. На месте пионерлагеря двадцатью годами ранее расстреляли в числе прочих 69 несовершеннолетних. Самым молодым был Миша Шамонин, на момент расстрела ему исполнилось, по разным сведениям, 13 или 14 лет. А самым старшим расстрелянным стал Леонид Чичагов, более известный как старец Серафим. Особое значение события 37-38 годов на Бутовском полигоне имеют для Русской православной церкви: именно здесь были казнены большинство священников. Задокументировано 374 убийства служителей церкви, а число приговоров, так или иначе связанных с религией, оценивают в девять сотен.

Во многом благодаря РПЦ на месте полигона в 2017 году открыли мемориальный «Сад памяти». Это один из самых масштабных памятников советским репрессиям — аллея длиной 300 метров, вдоль которой на гранитных плитах нанесены имена всех 20 761 установленных жертв полигона.