Станции метрополитена в Красносельском районе можно изучать как энциклопедию архитектурных стилей и творчества замечательных зодчих, скульпторов и художников.

«Комсомольская»

Сокольническая линия.

Открыта в 1935 году

Звезду с буквами КИМ обрамляют колосья пшеницы. Аббревиатура «Коммунистический интернационал молодёжи», венчающая колонны перронного зала, едва ли ясна большинству сегодняшних пассажиров. Когда станция строилась, Каланчёвскую площадь у трёх вокзалов переименовали в Комсомольскую, в честь 15-летия Всесоюзной комсомольской организации, секции КИМа. Этим название и объясняется.

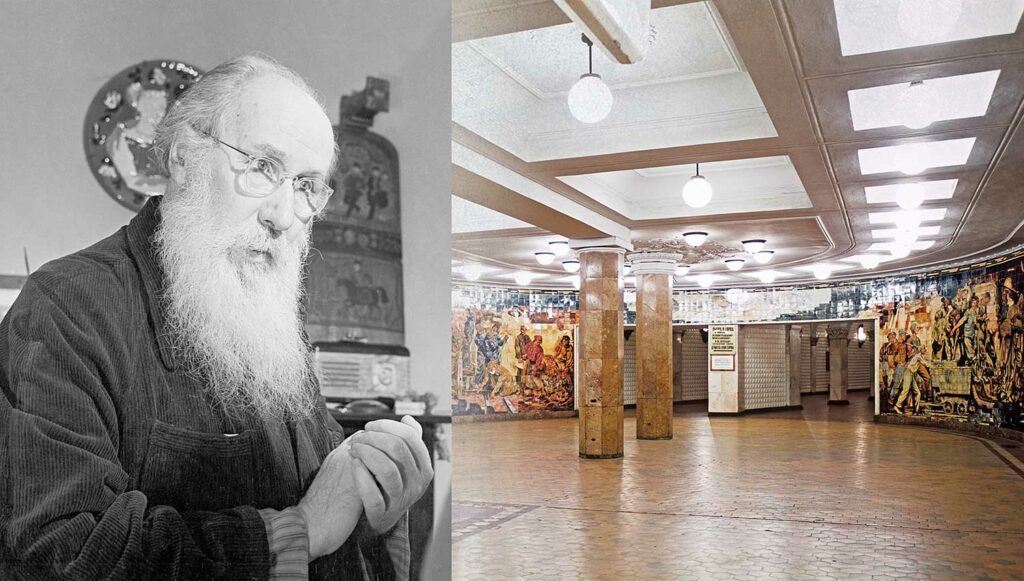

Основа конструкции станции в стиле ар-деко — два ряда квадратных колонн в розовато-жёлтом мраморе «чоргунь». Вместо люстр, висевших в центре каждого из кессонов потолка, ныне висят шары молочного стекла, а асфальт на полу заменён гранитом. Труду комсомольцев-метростроевцев посвятил майоликовое панно академик живописи Е. Лансере. Работая над эскизами, художник спускался в шахту. Таких панно планировалось четыре, но сделали всего одно.

По эскизам графика В. Фаворского в технике сграффито был расписан плафон северного вестибюля: по потолку маршировали рабочие, горняки и метростроевцы. Но при строительстве Кольцевой линии павильон разобрали.

«Красные ворота»

Сокольническая линия.

Открыта в 1935 году.

На этой станции «высказались» несколько выдающихся зодчих. Иван Фомин, строивший «Красные Ворота» уже на закате своих дней, в архитектуре центрального зала воплотил предельный лаконизм выдвинутой им идеи «пролетарской классики». Для преодоления чувства тяжести устои разделили на три элемента. Своды потолка расчертили шестигранными кессонами, утопив ниши в пилоны.

Консультант метростроевцев Джордж Морган полагал, что при имеющихся гидравлических условиях и достаточной глубине делать станцию трёхсводчатой слишком рискованно, однако убедить в этом советское руководство американскому инженеру не удалось.

Архитектор А. Щусев «добросердечно» высказался о работе коллеги, неоклассика Фомина: «Что можно сказать об этом проекте? Он сделан большим мастером, но производит впечатление говядины».

Тёмно-красный оттенок облицовки пилонов грузинским мрамором «шроша» срифмовался с названием «Красные Ворота», несущим память об утраченной триумфальной арке, воздвигнутой на этом самом месте архитектором Д. Ухтомским в XVIII веке. Её за красоту прозвали некогда Красной.

Вход в южный вестибюль поручили лидеру рационализма архитектору Н. Ладовскому. Он решил его в виде раковины из четырёх концентрических полуокружностей, дающих иллюзию перспективы.

«Красонсельская»

Сокольническая линия.

Открыта в 1935 году.

Творческая биография Бориса Виленского, уроженца Костромы и выпускника ВХУТЕИНа, начиналась с пролетарских клубов и фабрик-кухонь, а завершилась павильонами СССР на торговых ярмарках в Бомбее, Буэнос-Айресе и Кабуле. Однако в портфолио архитектора имеются ещё проекты трёх станций московской подземки, и «Красносельская» возглавляет список.

«Новый выразитель» — так глава «Метропроекта» Самуил Кравец называл таких, как Виленский, представителей архитектурной молодёжи, приглашённых проектировать метро вместе с маститыми зодчими.

Виленский мыслил в русле конструктивизма. В расчёте на низкий пассажиропоток узкий перронный зал был разделён рядом десятигранных колонн, облицованных крымским мраморовидным известняком «биюк-янкой». На потолке два ряда круглых ниш с плафонами ритмически перебивались квадратами. Подвешенные к центру цилиндрические светильники образовывали геометрическую фигуру. В 1940-х эту эффектную композицию заменили люстрами-шарами. Внутри единственного вестибюля утрачены оригинальные световые колонны.

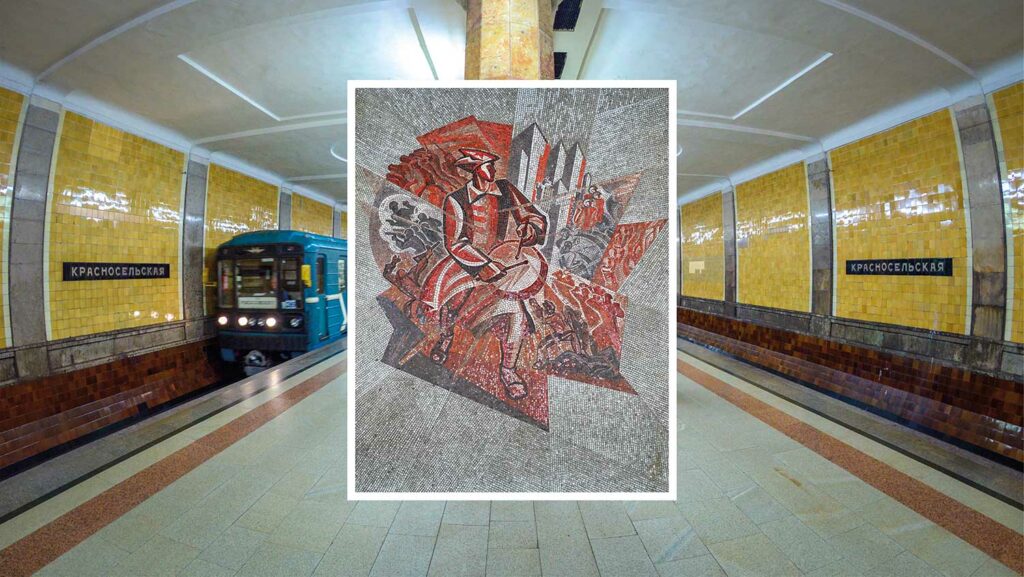

Художником станции выступил Яков Ромас — приёмный сын Инессы Арманд и муж её дочери Варвары. Стена у входа на станцию в 1969 году была дополнена мозаикой работы А. Кузнецова, напоминающей книжную обложку. Красноармеец в будёновке барабанной дробью поднимает бойцов в атаку.

«Комсомольская»

Кольцевая линия.

Открыта в 1952 году

Алексей Щусев любил музыку. Когда приступал к строительству Казанского вокзала, говорил: «Хочу создать свою “Хованщину” в архитектуре». В своём последнем творении зодчий обратился к визуализации прозы — речи Сталина на параде 7 ноября 1941 года. Фраза «Слава победоносному русскому оружию!» стала бравурным аккордом апофеоза роскоши московского барокко, щедро сдобренного классицизмом и ампиром. Парадность и чрезмерность «Комсомольской» Кольцевой линии обнаруживается во всём, начиная с огромного диаметра (11,5 м) и заканчивая длиной зала в 190 м.

Оказавшийся в этих подземных чертогах человек ощущает себя ничтожной песчинкой. Отбивающие чёткий ритм 34 арки венчают белоснежные картуши, слетевшие сюда со стен Новодевичьего монастыря и храма Покрова в Филях. Жёлтые своды расчерчены декоративными нервюрами. В них, точно в рамы, заключены восемь мозаичных плафонов. Для создания эскизов Щусев привлёк П. Корина. Когда-то они вместе по заказу великой княгини Елизаветы Фёдоровны работали над храмом Марфо-Мариинской обители. Всех упомянутых в «парадной» речи героев и славных полководцев (А. Невского, Д. Донского, К. Минина, Д. Пожарского, А. Суворова, М. Кутузова), а также их подвиги художник перевёл в сияющую смальту.

Изначально станцию украсили тремя мозаиками с изображением Сталина. После XXII съезда КПСС их пришлось переделать. Панно «Парад Победы 24 июня 1945 год» превратилось в «Триумф Победы» с изображением фигуры «Родина-мать», а «Парад 7 ноября 1941 года» поменяли на «Выступление Ленина», с мозаики «Взятие Рейхстага в 1945 году» Сталин просто пропал.

Зал освещают многорожковые люстры, колонны и стены отделаны светлым узбекским мрамором «газган», пол выложен малиново-красным гранитом. Впервые в практике метростроя на станции появились четырёхленточные эскалаторные панели. Взамен скромного наземного павильона 1935 г. постройки, уже не соответствующего патриотической повестке дня, Щусев проектирует крупный объём. По масштабу он приближается к зданиям вокзалов, расположенных по соседству. В своде вестибюля скульптор Мотовилов создал лепную композицию на тему «Созидательный труд советского народа». Завершённым свой грандиозный труд Щусев не увидел. Станцию достраивали коллеги уже после смерти архитектора.

«Сухаревская»

Калужско-Рижская линия.

Открыта в 1972 году

Первый съезд колхозниковударников проходил в Москве в 1933 году. Выступая перед делегатами, рядовыми сеяльщиками, конюхами и скотниками, Л. М. Каганович сказал: «Колхоз даёт просторы для работы, большие возможности проявить себя тем толковым, старательным». В память об этом событии название получила Большая Колхозная площадь, а зимой 1972 года открылась станция метро «Колхозная».

Тему сельских будней в композиции подземного пространства выразил Римидалв Погребной (родители нарекли архитектора в честь вождя революции). Ещё в советские времена Московский метрополитен любил использовать мотив перевязанных снопов.

Пилоны в отделке светло-жёлтого мрамора «газган» стилизованы под связки спелой ржи, рядком стоящие в поле под лучами солнца — линией верхнего света. В путевые стены вмонтированы чеканки работы скульпторов-монументалистов С. Калюпанова и Е. Плюсниной-Калюпановой. Они изобразили идиллический пейзаж, вплетённый в орнамент пшеничных колосьев, головок подсолнухов и васильков, спелой кукурузы и одинокой курицы.

В 1990 году Москву накрыло волной переименований. «Колхозная» стала «Сухаревской», а Колхозная площадь превратилась в Большую и Малую Сухаревские площади — в память о некогда стоявшей здесь Сухаревой башне.

«Сретенский бульвар»

Люблинско-Дмитровская линия.

Открыта в 2007 году.

«Сретенский бульвар» — станция самого протяжённого в московском метро выхода в город, с длиной от платформы до вестибюля в 182 м и длиной эскалатора в 63 м. За всю историю столичной подземки это третий (после «Маяковской» и «Медведково») случай использования в оформлении нержавеющей стали. И. Лубенников — художник-монументалист, последовательный продолжатель «сурового стиля» — укрыл светлый мрамор плоскими аппликациями из чёрной стали. Метро примеряет новаторские технологии. На пилонах появляются силуэты прохожих, деревья, голуби, вазоны, купола соборов, пейзажи.

«Тургеневская»

Калужско-Рижская линия.

Открыта в 1972 году

В создании станции участвовали легендарные для Московского метрополитена творцы. Прежде всего, архитектор Иван Таранов — рекордсмен по числу подземных проектов.

Его коллегами по созданию «Тургеневской», скромного образца модернизма брежневских времён, стали Хайм Рысин и Джемс Бодниекс. Латвийские художники выполняли знаменитые витражи на «Новослободской» Кольцевой линии. Здесь же мастерам довелось реализовать четыре чеканных латунных панно путевых стен. Изображения блестящих ваз с букетами цветов закрывают собой кабельные шкафы.

«Тургеневская» имеет пересадки на другие станции: в центре зала — на «Чистые пруды», в торце — на «Сретенский бульвар». Улица Кировская давно переименована в Мясницкую, а станция «Кировская» — в «Чистые пруды». Но «Тургеневская» таковой и остаётся. Здесь на площади ещё в 1885 году открылась Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева — одна из первых бесплатных библиотек города. Во время реконструкции центра столицы при прокладке Новокировского проспекта (сейчас — проспект Академика Сахарова) историческое здание библиотеки было снесено.

«Площадь трёх вокзалов»

Ранее «Каланчёвская»

Открыта в 1865 году. МЦД-2 — открыта в 2021

Архитектор управления Николаевской железной дороги Генрих Войневич в 1896 году построил у станции Москва-Каланчёвская царский павильон. Обошедшийся казне в сто тысяч рублей, он уцелел. Интерьер павильона отличался пышностью, обстановкой с мягкой мебелью, массивными дубовыми скамейками. Неудивительно, что после революции в нём поселился райсовет Железнодорожного района. Ну а уж вслед за тем царский домик отдали под кассы и зал ожидания пассажиров платформы Каланчёвская.

Станция была открыта ещё в 1865 году. В ноябре 2019 года были запущены Московские центральные диаметры, так называемое наземное метро, внеуличный железнодорожный транспорт на базе Московской железной дороги. «Каланчёвская» вошла в состав Второго диаметра, МЦД-2. Этот маршрут связывает Нахабино с Подольском, проходя через центр столицы.