Район Медведково напрямую связан со Смутным временем: здесь находилась последняя стоянка Второго ополчения перед тем, как оно принялось за освобождение Москвы. А само село Медведково принадлежало в начале XVII в. одному из главных его деятелей — князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому.

ЛИХОЛЕТЬЕ

Когда в 1598 году со смертью царя Фёдора Ивановича династия Рюриковичей пресеклась, Русское государство вплотную подошло к одному из самых сложных моментов своей истории. Последствия правления Ивана Грозного (ослабление авторитета царской власти и хозяйственное запустение) и случившийся уже при Борисе Годунове голод 1601–1603 гг. — всё это привело к Смуте. Появлявшиеся то тут, то там самозванцы, «чудесно спасшиеся» или вообще никогда не существовавшие «царевичи», собирали вокруг себя недовольных (казаков, служилых и посадских людей, крестьян) и усугубляли разорение русских земель грабежами. Из-за своего низкого авторитета (что можно противопоставить возвращению на трон царя, которого в народе считают законным?) и ограниченных ресурсов власть в лице выборных царей Бориса Годунова и Василия Шуйского не могла быстро и эффективно пресекать бунты. Ей оставалось только уповать на раздор в стане врага и прибегать к помощи других государств.

Раздоры случались регулярно — восставших зачастую объединяла только вера в «царевича Дмитрия» или «царевича Петра», личные же интересы этих людей были противоположны. Поддерживавшие самозванцев поляки ожидали территориальных уступок и установления на Руси католицизма. Крестьяне ждали возвращения права на переход к другому землевладельцу, казачество — денежных подарков и признания их «вольностей», бояре и дворяне — земель и привилегий, а также закрепления крестьян на их землях. И, разумеется, их всех совершенно не устраивала перспектива введения «латинской веры». Невозможно было оправдать чаяния всех этих групп, поэтому, как только становилось ясно, что надежды на их исполнение нет, «законного царя» убирали. Так были убиты и Лжедмитрий I, и Лжедмитрий II.

ИНТЕРВЕНЦИЯ

Использование помощи иностранных государств, а именно Швеции, оказалось фатальной ошибкой. Польский король Сигизмунд III, воевавший со своим дядей Карлом за шведский престол, расценил договор России и Швеции о помощи как союзный и начал открытое вторжение в Россию — осадил Смоленск и двинулся к Москве. Когда же Боярская дума свергла царя Василия Шуйского и призвала на русский престол сына Сигизмунда III, королевича Владислава, шведы сочли это союзом, и их войска, находившиеся на территории Русского государства, перешли к враждебным действиям. Так московские власти своими же руками устроили интервенцию.

Призвание королевича Владислава на русский трон сопровождалось рядом условий: поляки обещали оставить все захваченные русские города, освободить Смоленск и оставить Русь православной. Однако король Речи Посполитой отказался крестить сына в православии, дабы тот не потерял прав на польский престол, — переговоры зашли в тупик.К тому моменту польские войска уже находились в Москве, а польский наместник вёл себя как самовластный правитель, раздавая земли сторонникам поляков и отнимая у тех, кто не признал новую власть.

В этих условиях освободить Москву и восстановить царскую власть представлялось делом непростым.В 1611 году бывшие воеводы Василия Шуйского и Лжедмитрия II Прокопий Ляпунов, князь Дмитрий Трубецкой и казачий атаман Иван Заруцкий объединились в попытке освободить Москву. Поляки укрылись за стенами Кремля и Китай-города, началась осада. Разногласия между казачеством и дворянством раскололи Первое ополчение: Прокопий Ляпунов был убит, дворяне в большинстве своём покинули московский лагерь. Осаду продолжили казаки Заруцкого и остатки отрядов Трубецкого.

МИНИН

Раскол Первого ополчения потребовал принятия новых мер по освобождению Руси. К тому же Заруцкий предлагал возвести на трон сына Лжедмитрия II, а это совершенно не устраивало ни дворян, ни посадских людей. По инициативе городского самоуправления два крупных города — Казань и Нижний Новгород — заключили соглашение и составили приговор, что они не потерпят смещения воевод, присланных ими для освобождения Москвы, и не примут никакого царя, поставленного казаками по своему произволу, без согласия всей земли.

По инициативе городского самоуправления два крупных города — Казань и Нижний Новгород — заключили соглашение и составили приговор

Нижний Новгород располагался на пересечении крупных торговых путей, связывавших Сибирь, Поволжье и центр Русского государства. Из-за Смуты замерли торговля и промыслы, сократилось население, но военных погромов город избежал. Его силой был богатый посад с развитым самоуправлением. В 1611 году земским старостой был выбран Кузьма Минин. После развала Первого ополчения он убеждал посадских людей в необходимости биться за столицу ради своего будущего. После оглашения грамоты опального патриарха Гермогена, находившегося в заключении в Чудовом монастыре в Москве, Минин вместе с протопопом Саввой бросил клич русскому народу организовать новое ополчение и постоять за веру. Народ откликнулся: на городском совете было решено собирать средства на призыв войск. Помимо добровольных взносов учреждался ещё и чрезвычайный военный налог — «пятая деньга», взимавшаяся со всех доходов и имущества. Сбор и распределение денег было поручено самому Минину.

«ЕДИН ЖЕ ОТ НИХ нижегородец имеяше торговлю мясную Козма Минин, рекомый Сухорук, возопи во все люди: “будет нам похотеть помочи Московскому государству, ино нам не пожелети животов своих; да не токмо животов своих, ино не пожелеть и дворы свои продавать и жены и дети закладывать и бити челом, хто бы вступился за истинную православную веру и был бы у нас начальником”».

«Новый летописец»

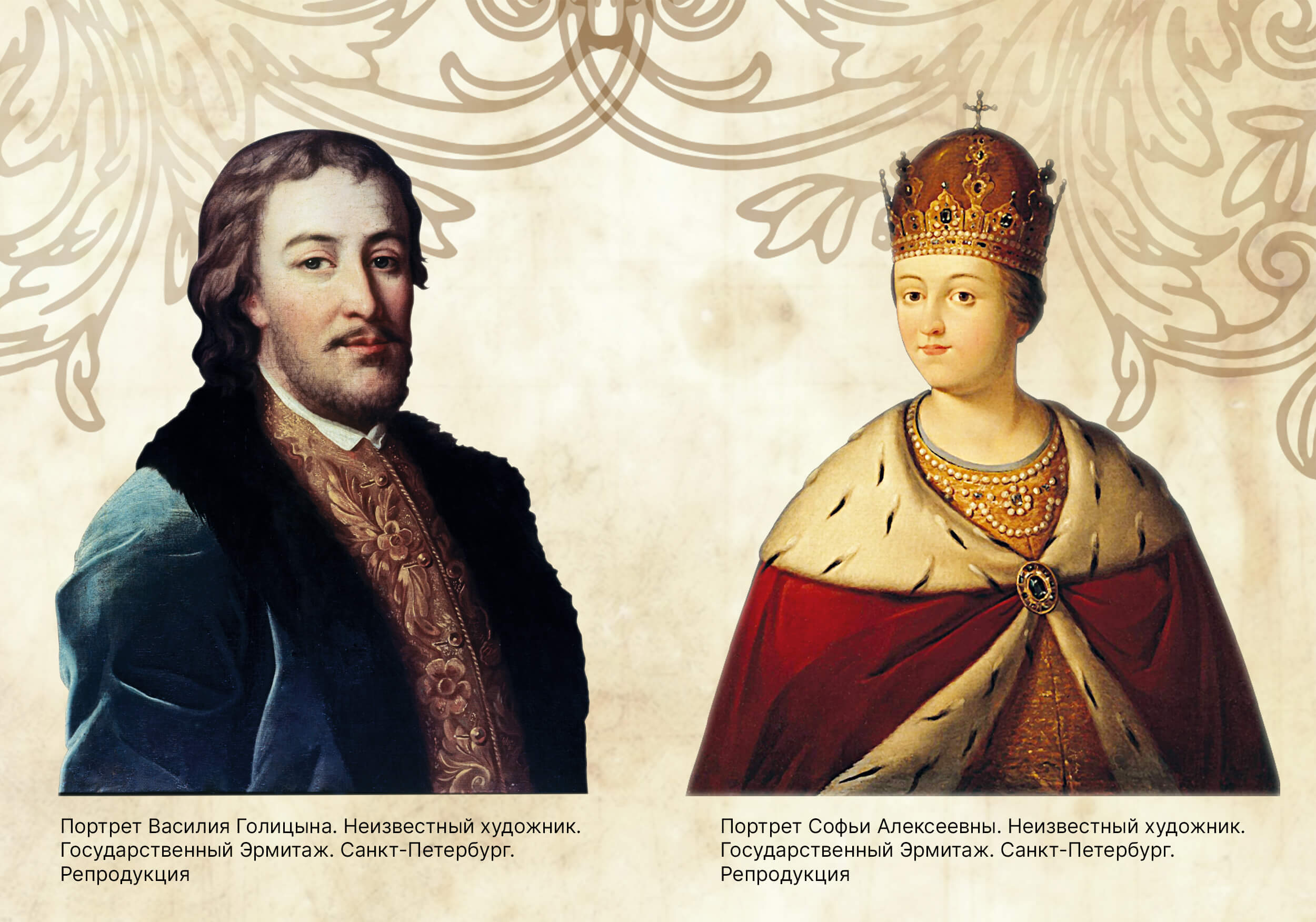

ПОЖАРСКИЙ

Помимо снабжения необходимо было также решить вопрос с военачальником. На очередном нижегородском сходе была предложена кандидатура князя Пожарского. Дмитрий Михайлович обладал необходимым военным опытом (на его счету была победа над войском «Тушинского вора» Лжедмитрия II близ Коломны в 1608 году), был популярен среди служилых людей и находился как раз неподалёку — восстанавливался у себя в имении под Нижним Новгородом после тяжёлого ранения, полученного во время сражения с польским гарнизоном близ Лубянки в Москве. Несколько раз князь отказывался возглавить ополчение (то ли и правда не желал брать на себя такую ношу, то ли соблюдал принятый тогда этикет) — и только когда уговаривать его приехал Феодосий, архимандрит Вознесенско-Печерского монастыря, Пожарский согласился, но с условием, что за хозяйственное обеспечение ополчения будет отвечать сам Минин.

Дмитрий Михайлович обладал необходимым военным опытом

Собрать армию оказалось делом непростым: в гарнизоне Нижнего Новгорода насчитывалось меньше 1000 человек. Присоединиться к ополчению были приглашены служилые из смолян, вязьмичей и дорогобужцев, им было назначено щедрое денежное жалование, на которое они смогли бы вооружиться, а также единовременное пособие для покупки коня. Весть быстро облетела соседние уезды, и в Нижний потянулись коломенские и рязанские помещики.

ПЕРЕД РЕШАЮЩЕЙ БИТВОЙ

Тем не менее выступить к Москве, как хотелось князю Пожарскому, ополчение смогло не сразу — пришлось соперничать с Заруцким за ресурсы русских городов. Осложняло ситуацию и появление в Пскове нового Лжедмитрия, третьего по счёту.

Поднявшись вверх по Волге и получив из наименее разорённых областей провиант, деньги и войска, ополчение простояло более четырёх месяцев в Ярославле, формируя своё правительство, «Совет всей земли», и основные приказы: Поместный, Посольский, Разрядный, Монастырский. К нему присоединились многие родовитые дворяне и бояре из первого ополчения, не желавшие присягать очередному «вору». Из Ярославля отряды ратников направлялись ко всем городам, что желали оказать поддержку ополчению, истребляя разбойничьи шайки и отгоняя казаков. Минин продолжал изыскивать средства на содержание войска, договариваясь о займах с монастырями, вытрясая деньги из купцов, переплавляя в монету серебряные вещи. Князь Пожарский провёл переговоры с послами германского императора и шведского короля о предложении кандидатур на русский престол в надежде, что Священная Римская империя развяжет войну против поляков, а шведы приостановят действия на севере страны.

В начале июля 1612 года стало известно, что к Москве движется отряд гетмана Ходкевича с оружием и припасами для осаждённых. Ждать более было невозможно, и Пожарский отправил к Москве на опережение несколько отрядов под руководством воеводы Михаила Дмитриева и своего близкого родственника князя Дмитрия Лопаты Пожарского. Узнав о подходе Второго ополчения, атаман Заруцкий, ранее посылавший убийц к Дмитрию Пожарскому, сбежал с небольшим отрядом верных ему казаков в Коломну, а затем в Астрахань.

Правительство князя Пожарского попыталось договориться с остатками Первого ополчения, которое держало в осаде Москву и засевший в городе гарнизон поляков, о совместных действиях. Переговоры успехом не увенчались: слишком велики были разногласия с казачеством. Только после победы над Ходкевичем воеводы смогут договориться в Москву «доступать» вместе и «Российскому государству во всем добра хотеть безо всякой хитрости».

«СИДЕНИЕ Ж ИХ(поляков — Авт.) бяше в Москве таково жестоко: не токмо что собаки и кошки ядяху, но и людей русских побиваху. Да не токмо что людей русских побиваху, и ядяху, но и сами друг друга побиваху и едяху».

«Новый летописец»

ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ

В 20-х числах августа 1612-го гетман Ходкевич, пришедший по Можайской дороге с сильным отрядом и провиантом для осаждённых, попытался прорвать осаду Москвы со стороны Новодевичьего монастыря. Путь ему преградили войска Дмитрия Пожарского; поначалу сражались только конные войска, но город плохо подходил для подобных сражений, и в дело вступила пехота. Гетман безуспешно пытался прорвать оборону русских в районе Арбата. Не помог полякам и удар осаждённого гарнизона в тыл русским войскам: голодные и измотанные осадой польские солдаты сражались слабо. Князь Трубецкой в сражение не вступал, но находившиеся в его войске дворянские отряды оказали помощь изнурённому долгой битвой ополчению, вынудив Ходкевича отступить. Через день сражение возобновилось с новой силой: в районе Замоскворечья с поляками с переменным успехом сражался Трубецкой, Пожарский бился в районе Крымского брода. Надежда Ходкевича на помощь осаждённого гарнизона не оправдалась. Под натиском сил Второго ополчения и казаков Трубецкого польское войско дрогнуло и отступило к Донскому монастырю, а на следующий день покинуло Москву.

После ухода Ходкевича единственной надеждой польских интервентов, не желавших расставаться с награбленной в Кремле добычей, остался король Сигизмунд III. Но польская шляхта, боявшаяся, что московские богатства позволят Сигизмунду усилить свою власть, поход не одобрила. Положение поляков стало критическим, их терзали голод, болезни.

До конца октября поляки отвечали отказом на предложения Пожарского сдаться, и ополчение решилось на штурм. 22 октября, в день обретения иконы Казанской Божией Матери, сопровождавшей ополчение, был взят Китай-город, а ещё через четыре дня капитулировал и кремлёвский гарнизон. Москва была освобождена. Победа досталась русскому народу ценой невероятных усилий хотя бы потому, что страна к этому моменту уже достаточно была разорена голодом и затяжными войнами.

В ПАМЯТЬ об освобождении города Дмитрий Пожарский на собственные средства построил на Красной площади храм в честь иконы Казанской Богоматери, а позже на площади появился памятник и ему самому: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».