В XVI веке многие села и деревни, расположенные к северу от Москвы, относились к владениям Сабуровых — дворянского рода, ведущего историю еще с XII столетия. А близ Бибирева они основали село Сабурово, от которого в наши дни остались лишь рассказы и воспоминания.

Загадочный татарин и родословие Сабуровых

Древний род Сабуровых стал еще древнее и знатнее благодаря возвышению Годуновых — одной из младших ветвей этой семьи. В конце XVI века летописцы начали возводить родословие Годуновых (и, следовательно, Сабуровых) к некоему знатному татарину Чету. В костромских летописях подробно описывается, что в 1330 году к московскому князю Ивану Даниловичу (Калите) прибыл на службу из Орды мурза (то есть князь) по имени Чет.

Далее легенда подробно повествует о чуде: у впадения реки Костромы в Волгу Чету явилась Богоматерь, а также апостол Филипп и священномученик Ипатий Гангрский. Знатный татарин был впечатлен, распрощался с сомнениями, поступил на службу к Ивану Калите и крестился под именем Захарии. А потом построил костромской Ипатьевский монастырь.

Ипатьевский монастырь близ Костромы. Алексей Боголюбов, 1861 год

Еще в конце XVIII века у историков возникали резонные вопросы к легенде о существовании Чет-мурзы. Игумен Ювеналий (Воейков), составивший в 1797 году родословие Сабуровых, нашел множество нестыковок. Так, в первой же строке подчеркивается, что Чет прибыл в Москву при митрополите Петре, от которого и принял крещение. Однако митрополит скончался за пять лет до предполагаемого приезда мурзы. Позднейшие исследователи приходят к выводу, что целью летописцев было найти княжеские корни у Годуновых, так и появился Чет. А Захария, скорее всего, был костромским землевладельцем.

Первый представитель рода, упомянутый в документах, — Дмитрий Зерно (внук Захарии). У него было три сына — Иван, Константин Шея и Дмитрий. А от детей старшего из них, Ивана — Федора Сабура и Ивана Годуна — произошли, соответственно, Сабуровы и Годуновы.

Федор Сабур принимал участие в Куликовской битве и, по свидетельству летописцев, сыграл в ней немаловажную роль. Он сражался в полку костромского боярина Ивана Квашни, но не это главное. В «Сказании о Мамаевом побоище» именно он нашел на поле брани раненого Дмитрия Донского. Князь Серпуховский Владимир Андреевич после сражения начал искать своего двоюродного брата. Его поиски не увенчались успехом. Он спрашивал о судьбе Дмитрия Донского всех военачальников. Литовские князья ответили, что лишь видели, как Дмитрий Иванович сражался с неприятелями. Другие говорили, что великий князь ранен. И тогда Владимир Андреевич воскликнул: «Братья и други, русские сыны, если кто в живых брата моего сыщет, тот воистину первым будет средь нас!». И такие люди нашлись.

«Два же каких-то воина отклонились на правую сторону в дубраву, один именем Федор Сабур, а другой Григорий Холопищев, оба родом костромичи. Чуть отошли от места битвы — и набрели на великого князя, избитого и израненного всего и утомленного, лежал он в тени срубленного дерева березового. И увидели его и, слезши с коней, поклонились ему, Сабур же тотчас вернулся поведать о том князю Владимиру и сказал: “Князь великий Дмитрий Иванович жив и царствует вовеки!”»

Несчастливые царицы

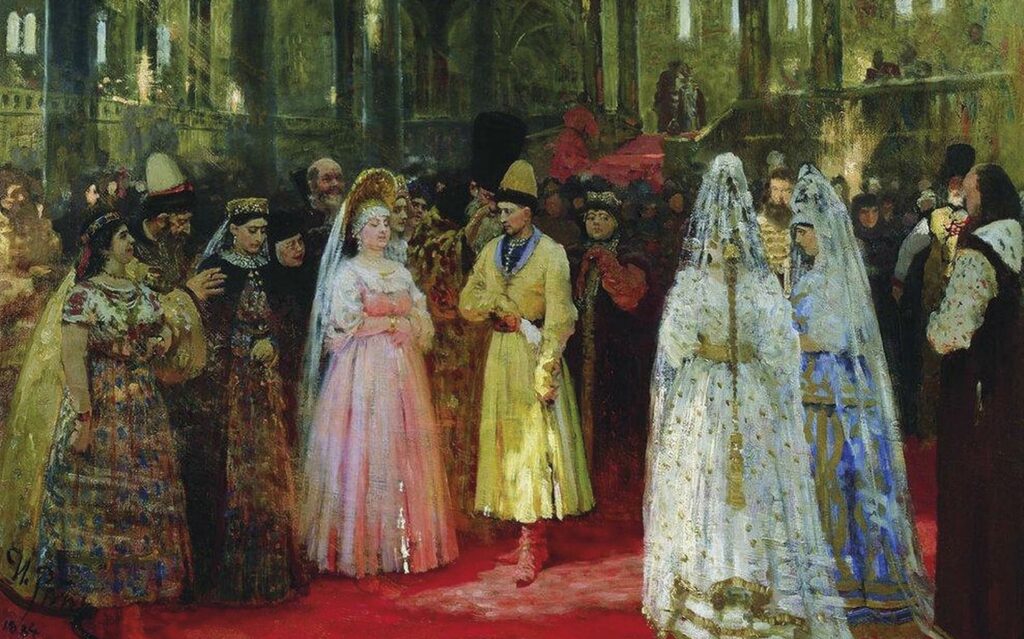

После Куликовской битвы род Сабуровых не зачах, но и звезд с неба не хватал. Шанс стать первыми среди подданных появился в самом конце царствования Ивана III. Царевичу Василию, который вот-вот должен был унаследовать московский княжеский престол после умирающего отца, начали подбирать жену. По свидетельству австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, ко двору собрали 1500 боярских дочерей (по другим источникам — намного меньше), чтобы царевич выбрал из них будущую супругу. Больше других повезло дочери Юрия Константиновича Сверчкова-Сабурова, приходившегося внуком Федору Сабуру. Сложно понять, почему выбор пал именно на нее, — возможно, из-за плодовитости Сабуровых, у которых в каждом колене было по несколько детей. Вполне вероятно, что были и другие соображения, и не самый богатый и родовитый Юрий Сабуров стал тестем царевича для сохранения баланса между боярскими семьями.

Вскоре после свадьбы Иван III умер, и Соломония Юрьевна Сабурова стала великой княгиней московской. Брак не принес детей — через двадцать лет после венчания это стало серьезной проблемой. Престол мог достаться кому-то из братьев Ивана или дядьев, система престолонаследия грозила разрушиться. Поэтому великий князь стал советоваться с клиром и боярами, как ему осуществить развод. Прецедентов до сих пор не было. Как позже писал Андрей Курбский, категорически против развода как богопротивного акта выступали многие — его собственный отец Семен Курбский, влиятельные публицисты Максим Грек и Вассиан Патрикеев. «Князь Василий, великий в основном гордыней и жестокостью, не только не послушался этих великих и знатных людей, но и блаженного Вассиана, своего родственника по крови, приказал схватить и заточить», — сетовал Андрей Курбский в своей «Истории о великом князе Московском».

В 1525 году при одобрении московского митрополита Даниила и Боярской думы Василий III объявил о разводе. Соломонию Сабурову постригли в монахини в Рождественском монастыре. Герберштейн утверждает, что это было сделано насильно: «Она плакала и кричала, когда митрополит в монастыре резал ей волоса; а когда он подал ей кукуль, она не допускала надеть его на себя и, схватив кукуль и бросив его на землю, топтала его ногами. Иоанн Шигона, один из первостепенных советников, негодуя на этот поступок, не только сильно бранил ее, но и ударил плетью, прибавив: Смеешь ли ты противиться воле государя и медлить исполнением его приказаний? Когда Соломония спросила, по какому праву он ее бьет? он отвечал: По приказанию государя. Тогда с растерзанным сердцем, она объявила перед всеми, что надевает монашеское платье не по желанию, а по принуждению, и призывала Бога в мстители за такую несправедливость».

Великий князь взял в жены Елену Глинскую, и от этого брака родились сыновья Иван и Юрий, старший из которых стал царем Иоанном IV Грозным. Соломония же, в монашестве Софья, прожила оставшуюся жизнь в Суздальском Покровском монастыре.

С возвышением Годуновых их дальнюю родственницу Софью-Соломонию стали чтить как святую, на ее могиле происходили чудеса. Уже в XX веке ее мощи были перенесены в Покровский собор того же монастыря.

Покровский монастырь

В этой семье могла бы быть еще одна царица. Племянница Соломонии, Евдокия Богдановна Сабурова, была на смотре невест для Ивана Грозного, когда тот выбирал себе третью жену. Но царь остановился на Марфе Собакиной. А Евдокия Сабурова в 1571 году стала супругой наследника престола Ивана — того самого, убитого впоследствии собственным отцом. Однако брак продлился недолго. Уже в следующем, 1572 году Евдокия Сабурова приняла постриг под именем Александры — как свидетельствует дипломат Антонио Поссевино, это произошло по приказу Ивана Грозного. Ее отправили во все тот же Покровский монастырь в Суздале, где провела значительную часть своей жизни Соломония Сабурова. Причина не совсем ясна — вряд ли это могла быть бездетность, как у Соломонии: год — слишком небольшой промежуток времени, чтобы в этом убедиться. Позднее в «Новом летописце» весьма скупо описывается мотив Иоанна IV: «постриг ее царь Иван Васильевич при жизни царевича Ивана Ивановича, раскручинившись». Через несколько лет Покровский монастырь получил еще одну бывшую жену царевича — Феодосию Соловую, которую также заставили принять постриг из-за бездетности. Евдокия Сабурова же прожила долго и застала Смутное время. А в 1608 году, когда польские войска вошли в Суздаль, она заявила, что Лжедмитрий II — это настоящий царевич Димитрий Иоаннович, брат ее бывшего супруга.