30-е годы XX века. Кажется, самое благополучное время для Советского Союза. Сложившиеся к тому времени государственные институты, прочная власть, пик индустриального развития. Страна переставала быть деревенской, а становилась настоящей промышленной державой. Можно было бы сказать, что это были годы процветания, но в историю они вошли как самые мрачные советские годы. И главный памятник этой эпохе — Бутовский полигон.

Успехи и перегибы

В 1934-м году ЦИК СССР выпускает постановление о создании в системе советской власти нового органа — Народного комиссариата внутренних дел. Он не был в полном смысле новым, в него вошли ряд структур, уже работавших в стране, в частности, известное ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление СССР), которое занималось политическим сыском. То есть НКВД — это укрупнённое ведомство, на совести которого были и проблемы ЖКХ, и неблагонадёжные советские граждане.

В 1930 году «Правда» публикует статью Сталина «Головокружение от успехов», в которой он указывает, что коллективизация сельских земель происходит с опережением темпов, что хорошо, но слишком рьяно и с ошибками, что плохо. Его, например, не устраивала форма обобществления хозяйств: даже огороды и мелкий скот на местах делали общими, объединяли в коммуны — это вызывало известное раздражение крестьян и Сталиным трактовалось как перегибы. Эти ошибки, по словам главы СССР, играли на руку заклятым врагам страны. И это не некая символическая фраза: складывается ощущение, что борьба с этими заклятыми врагами стала ключевым направлением деятельности советской власти.

30-е годы — это перманентная угроза войны не только со стороны демократических держав. У Москвы были очень сложные отношения с Японией из-за восточных территорий, не могло остаться незамеченным и преследование нацистской Германией коммунистов. До пакта Молотова — Риббентропа возможность войны с Германией ощущалась весьма заметно. И Сталин полагал, что серьёзная опасность находится внутри страны.

Одно из объяснений политики Большого террора — как раз тот самый страх перед «врагами страны». Западные страны и правда не относились с доверием к Москве, обещавшей мировую революцию пролетариата. Кроме того, именно здесь находилось большое количество политэмигрантов, в том числе бывших участников Гражданской войны. Советская власть, формально закончившая эту войну победителем, справедливо ожидала реванша, и ОГПУ проводило большую работу для недопущения такого развития событий. Некоторые из лидеров Белого движения были похищены и убиты прямо на территории тех стран, которые предоставили им убежище. Другие обманом или в рамках большой кампании по прощению старых обид были выманены в СССР и не избежали преследований.

Новый орган, НКВД, начал борьбу именно с ней, и у комиссариата были развязаны руки: Особое совещание получило право выносить решения по высшей мере во внесудебном порядке. Впрочем, и судебные слушания по таким делам в период Большого террора нельзя назвать непредвзятыми и объективными.

Убийство Кирова. Начало большого террора

Сергей Киров — первый секретарь Ленинградского обкома, известный революционер и партийный деятель. Его убил в 1934 году Леонид Николаев, тоже член партии большевиков. Практически сразу официально было объявлено о заговоре против Кирова врагов народа, а президиум ЦИК СССР принял постановление об ускоренном порядке рассмотрения дел о терактах.

В стране началась настоящая охота на ведьм, каждый подозрительный человек был потенциальным участником заговора, а каждый потенциальный участник заговора под давлением и пытками не только признавался в преступлениях, которых не совершал, но мог оговорить и других, также невиновных, людей. Позже появится версия и о грандиозной провокации — якобы убийство Кирова было нужно Сталину для обоснования массовых чисток.

Главы НКВД периода Большого террора

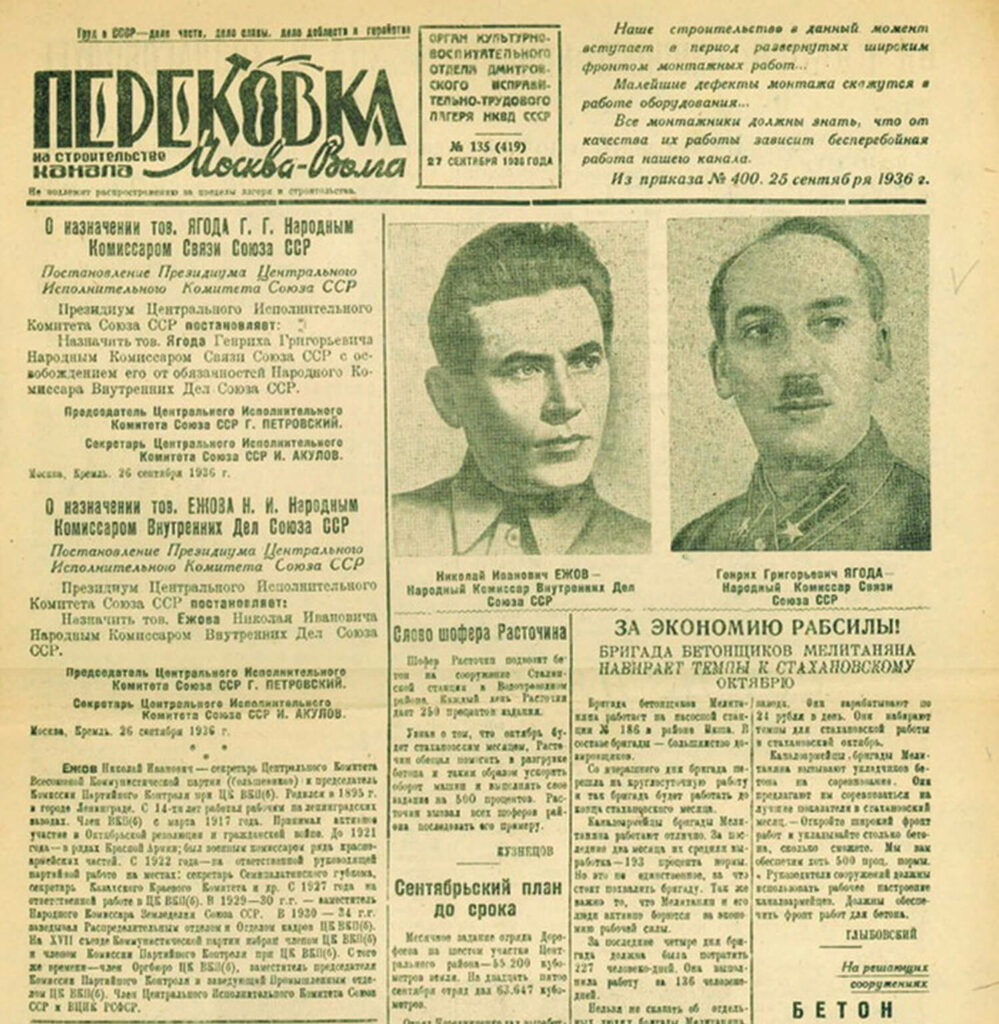

Работой наркомата внутренних дел и важнейшей из его структур — Главного управления государственной безопасности руководил Генрих Ягода. Оценки этой фигуры весьма противоречивы. С одной стороны, это человек, который стоял за массовыми расстрелами, который создал ГУЛАГ, с другой — он был слишком либерален для политики, проводимой Сталиным. Якобы он высказывал мнение о том, что расстрелы пора прекратить. В 36-м году Ягода покинул пост главы НКВД, против него начался процесс, и через два года он был расстрелян по обвинению в участии в троцкистско-фашистском сговоре и подготовке покушения на Сталина.

Заменивший Ягоду на посту главы НКВД Николай Ежов занялся работой по преследованию заговорщиков и контрреволюционеров куда более активно. Собственно, начало эпохи Большого террора связывают именно с этим именем.

Первая часть его работы заключалась в чистке кадров самого наркомвнудела. Люди, которые были связаны с Ягодой, подвергались репрессиям, аппарат полностью освобождался от сомнительных людей. Уже обновлённая машина уголовного преследования, подготовленная Ежовым, приступила к систематическому террору. Москва спускала на места разнарядки, в которых было указано число людей, подлежащих расстрелу, и органы НКВД эту страшную «норму» выполняли.

Именно при Ежове появился страх «чёрных воронков». Приехать могли к кому угодно — вне зависимости от возраста, профессии, статуса, общественного положения. Ночной стук в двери воспринимался только определённым образом: это конец. При Ежове расстреливали бывших членов Политбюро, избавились от всех конкурентов товарища Сталина. Капитан госбезопасности Щепилов, проводивший впоследствии обыск у Ежова, указал в рапорте, что тот хранил у себя пули, которыми были расстреляны бывшие партийные лидеры Григорий Радомысльский (Зиновьев) и Лев Розенфельд (Каменев).

Стальные ежовые рукавицы — известный образ художника Бориса Ефимова, появлявшийся на пропагандистских плакатах. Это был период возвышения Николая Ежова, до последнего гордившегося тем, от какого количества «врагов» он избавился. Но уже в 38-м сам Ежов подал рапорт об отставке, признал вину в плохой работе, в недосмотре за кадрами НКВД (некоторые из высокопоставленных сотрудников ведомства бежали из СССР), но не каялся в чрезмерной жестокости. Он понимал, что ему грозит арест, и просил только не трогать его 70-летнюю мать. Ежова расстреляли в 40-м году, обвинив в подготовке путча, сам он отрицал эти обвинения и указал, что единственный его упрёк самому себе — недостаточная чистка в НКВД. Ну а в 1938 году началась эпоха его первого заместителя — Лаврентия Берии.

Этой маленькой бумажки — приговора тройки — было достаточно, чтобы расстрелять человека

Берия пришёл из органов госбезопасности Грузии, там же, в Закавказье, он активно занимался партийной работой и был замечен Сталиным. «Хороший организатор, деловой, способный работник» — так он характеризовал Берию. Его работа в системе НКВД начнётся с «исправления ошибок». Значительно сократилось количество репрессируемых, на свободу стали выходить многие из тех, кто находился в застенках НКВД в 37-м и 38-м годах. Образ Берии ассоциировался с возвращением в страну закона, следовательно, с окончанием эпохи Большого террора, но одержимость «врагами народа» никуда не делась. Более аккуратной и деликатной стала работа и внешней разведки, претерпевшей серьёзные изменения при Берии. При этом именно при нём произошло убийство Льва Бронштейна (Троцкого), совершённое советским агентом.

Эпоху Большого террора завершила война, оказавшаяся для страны не менее страшным испытанием и не избавившая от постоянных подозрений в надёжности и патриотизме советских граждан. Одно из самых значительных преступлений советской власти против собственных граждан того времени — массовая депортация целых народов с их коренных мест по мотивам их склонности к коллаборационизму и дезертирству. Эту работу проводил НКВД под руководством Лаврентия Берии.

Сталин не успел разочароваться в нём, Берия хоронил Сталина в 1953 году. А сразу после этого начал проводить новый этап «бериевской оттепели». Был пересмотрен ряд громких дел ещё сталинской эпохи, вроде «дела врачей». Через несколько недель после смерти Сталина Берия подаёт в президиум ЦК КПСС записку с предложением о проведении широкой амнистии, по результатам которой на свободу вышли более миллиона человек.

Влияние Берии было огромным, и многие воспринимали его как преемника Сталина. Внутренняя борьба привела к объединению высших партийных деятелей против Берии. Его обвинили в работе на британскую разведку, подготовке заговора по захвату власти в СССР и расстреляли в конце 1953 года.

Жертвы Большого террора

Число жертв НКВД в 37-38 годах, по официальным данным, достигло 680 тысяч человек, а арестовано в тот период было 1,6 миллиона. Едва ли не каждый, попавший в «ежовые рукавицы», признавался в совершенно немыслимых преступлениях — к этому приводили методы дознания.

Идея хоронить жертв политических репрессий на дачах НКВД пришла после того, как резко возрос поток расстреливаемых. Полигон «Коммунарка», например, образован недалеко от бывшей дачи Генриха Ягоды. Во-первых, этими землями управлял наркомат внутренних дел и мог использовать их по своему разумению, не привлекая широкого внимания к тому, что на них происходит. Во-вторых, дачи сотрудников НКВД хорошо охранялись, следовательно, места захоронений долгое время были лишены внимания.

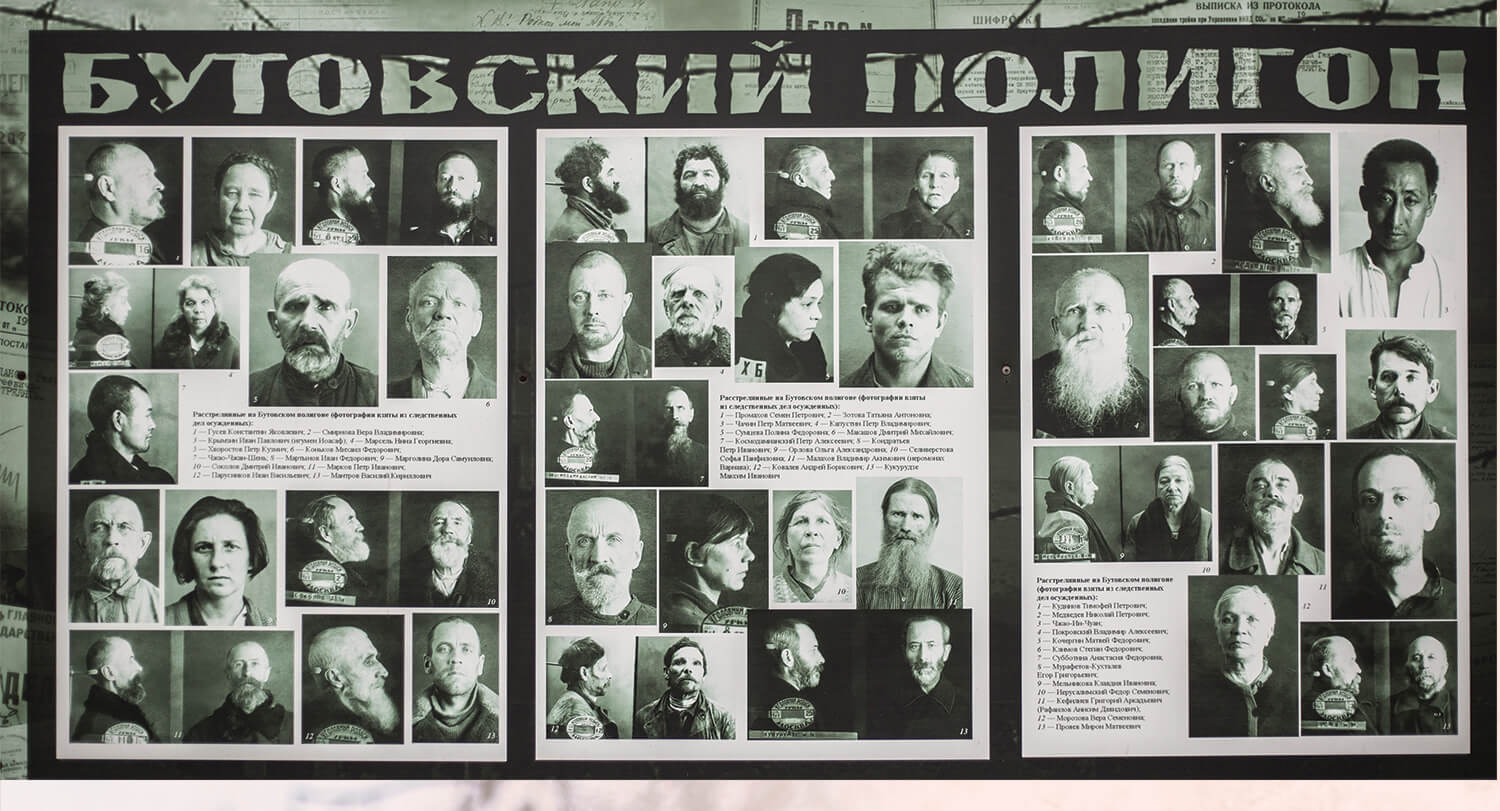

Однако со временем места требовалось всё больше. Объявив о создании полигона для испытания оружия, советские власти создали полигон совсем для других целей — для массовых расстрелов и общих захоронений. Речь идёт о Бутовском полигоне, который патриарх Алексий II назвал «Русской Голгофой». На этом полигоне захоронены останки почти 21 тысячи человек.

Это самые разные люди: противившиеся коллективизации крестьяне, попавшие под наблюдение ЧК горожане, даже сами чекисты. И конечно, огромное количество священников, более 300 из них уже прославлены как новомученики.

Кого расстреляли на Бутовском полигоне

Леонид Чичагов (будущий митрополит Ленинградский Серафим) начал карьеру военного, продолжив семейную традицию, его отец Михаил Чичагов был генерал-майором артиллерии. Он участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов, получил большое количество боевых наград, собрал ордена святой Анны II, III и IV степеней. В 1890 году он вышел в отставку и чуть позже принял духовный сан, причём на служение его благословил очень известный и влиятельный в то время Иоанн Кронштадтский.

В 1898-м полковник русской армии Леонид Чичагов постригся в монахи, приняв имя Серафим (в честь Серафима Саровского, прославлением которого занимался Чичагов). В 10-е годы выступал с критическими высказываниями о состоянии духовенства: «Никакой надежды, чтобы оно опомнилось, поняло своё положение! Всё то же пьянство, разврат, сутяжничество, вымогательство, светские увлечения!» После революции неоднократно подвергался арестам, несмотря на то что сам уже был тяжело болен. В 1928 году он стал митрополитом Ленинградским, однако это было началом периода серьёзных гонений на ленинградских священников. В 30-е годы он жил в Москве. По обвинению в антисоветских проповедях 30 ноября 1937 года Серафим был арестован и заключён в Таганскую тюрьму. Машина НКВД, приехавшая за ним, была выдана за машину скорой помощи, Чичагова на носилках погрузили в неё, ходить он уже не мог. На носилках его и расстреляли спустя полмесяца.

Священномученик Владимир Амбарцумов придерживался лютеранской веры, православие принял уже при советской власти. До этого занимался распространением лютеранства, состоял в студенческих христианских движениях Германии, а затем создал ячейку в России, став её главой. Это и стало поводом для внимания к нему со стороны большевиков. После Гражданской войны он ещё долгое время продолжал службу в московских храмах, будучи уже православным диаконом, а затем иереем. Арестовали Амбарцумова в 1937-м. На вопрос чекистов об отношении к советской власти он ответил: «Советская власть есть явление временное, как и всякая власть». Внук Амбарцумова Кирилл Каледа сейчас служит настоятелем храма новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне.

Василий Ягодин родился в семье священника, окончил духовную семинарию. Уже в молодом возрасте он работал учителем церковноприходской школы и стал служить в сельском храме в Пензенской губернии. Со временем перебрался в Москву и стал протоиереем. В 1937 году Ягодин назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Дорогомилове. 11 декабря были арестованы все духовники Богоявленского собора, их всех обвиняли в антисоветской агитации. «Мы — старики, нам жить осталось мало, нужно молодёжь воспитывать в духе христианской истины», — объяснял отец Василий на допросах свои проповеди. Именно это НКВД и считал антисоветской деятельностью. Подмосковная тройка УНКВД приговорила Василия Ягодина к расстрелу за «руководство контрреволюционной фашистской группой церковников».

Судьба заставила Сергия Лебедева пройти через множество испытаний в жизни. Он рано овдовел, оставшись на руках с малолетним сыном. Около 30 лет своей жизни Лебедев посвятил Новодевичьей обители, получил огромную славу: к нему приезжали известные люди — актёры, музыканты, учёные. Среди посетителей Лебедева Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. В 1922 году Сергия Лебедева впервые задержали, сообщив, что патриарх Тихон создал преступное сообщество, а он, Сергий Лебедев, является его участником. Впрочем, вскоре его отпустили, но преследование не прекратилось. Поводом для следующего ареста стала фотография в газете The New York Times. Американский журналист запечатлел встречу Сергия Лебедева с прихожанами во дворе Новодевичьего монастыря. Факт публикации этого снимка в американском издании стал поводом для обвинения священника в работе на США. Так Сергий Лебедев попал в ссылку. «Немало кое-чего пришлось перенести, однако же ни единого дня Господь не оставлял меня без помощи», — писал он, находясь в заключении. Как ни странно, в 30-е годы его освободили, и он смог вернуться в Новодевичий монастырь. В 38-м году чекисты пришли за ним вновь — на этот раз он прощался со своими близкими навсегда. 22 марта 1938 года его расстреляли на Бутовском полигоне.

Владимир Комаровский прославился как иконописец. Большое влияние в период его обучения и становления как художника на него оказали древнерусские иконы. В 1910 году в Русском музее появился отдел древнерусского искусства, в котором друг Комаровского занимался реставрацией. Именно эти, очищенные от позднейших вмешательств предметы культа захватили его внимание: Комаровский стал работать с иконами. В 1911 году его пригласили работать над иконостасом храма в Александрии, недалеко от Хвалынска в Саратовской губернии, с этого момента он не раз принимал участие в создании внутреннего облика новых русских храмов. С 1917 года Комаровский с семьёй живут в подмосковном имении Измалково. Для местной церкви Комаровский написал икону Донской Богоматери, а кроме того, стал работать учителем рисования в местной сельской школе. Вскоре всё имение было захвачено большевиками, в Измалкове была образована детская колония. Начались скитания Комаровского, но, несмотря на очевидное внимание со стороны чекистов (иконописца уже арестовывали), он продолжал писать иконы и помогать в реставрации храмов. Комаровский подвергался арестам постоянно, ему пытались приписать участие в монархической группе, но каждый раз обвинение, как это ни странно, разваливалось. Так было до 1937 года, когда обвинение уже перестало нуждаться в доказательствах. 5 ноября 37-го его расстреляли на Бутовском полигоне.

После прекращения Большого террора массовые расстрелы на Бутовском полигоне прекратились. Однако он не прекратил работать как место захоронения заключённых. На сегодня уже установлены имена более 20 тысяч человек, расстрелянных здесь.