«Сегодня еду в Питер, волнуюсь, как сукин сын, — мои ученики дебютируют на передвижной. Больше, чем за себя, трепещу!» — писал Исаак Левитан Антону Чехову. Картины, за которые так переживал художник, его подопечные писали в Вешняках.

Это письмо Левитан отправил Чехову в феврале 1900 года, накануне 28-й выставки Товарищества передвижных художественных выставок. Художник преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где когда-то учился сам. Начинал, кстати, вовсе не как пейзажист: вначале посещал натурный класс Василия Перова, а в класс пейзажный юношу буквально перетащил Алексей Саврасов, углядевший в нём дар чувствовать природу.

У Саврасова Левитан научился двух вещам, ставшим для его живописи основополагающими. Во-первых, Саврасов предпочитал сам—и передавал это ученикам — писать не условные пейзажные красоты в подражание итальянским или французским академистам, а природу окружающую, свою, и искать в ней то, что он именовал «мотивом». В ученических этюдах появлялись не скопированные с гравюр Везувий или Альпы, а рощи, поля и речки Кунцева и Сокольников. Во-вторых, преподаватель как можно чаще уводил учеников из мастерской за город и учил работать с натуры, ловить не только нюансы света и цвета, но и настроение, и при этом не стремиться ландшафт приукрашивать.

В пейзажном классе МУЖВЗ рассорившегося с администрацией Саврасова сменил через некоторое время Василий Поленов. И опять господствовала натура, хотя пришёл к ней петербуржец Поленов другим путём — через поездки во Францию, где тогда царили барбизонцы и уже начинали выставляться импрессионисты. Пленэр (пусть именуемый теперь по-французски) и у этого педагога оставался главной частью обучения пейзажистов. Недаром из этой саврасовско-поленовской мастерской вышли, помимо Левитана, хотя и одного этого имени уже было бы довольно, такие живописцы, как Константин Коровин, Михаил Нестеров, Сергей Свитославский…

Эту традицию преподавания и предстояло в конце 1890-х годов продолжить Исааку Левитану.

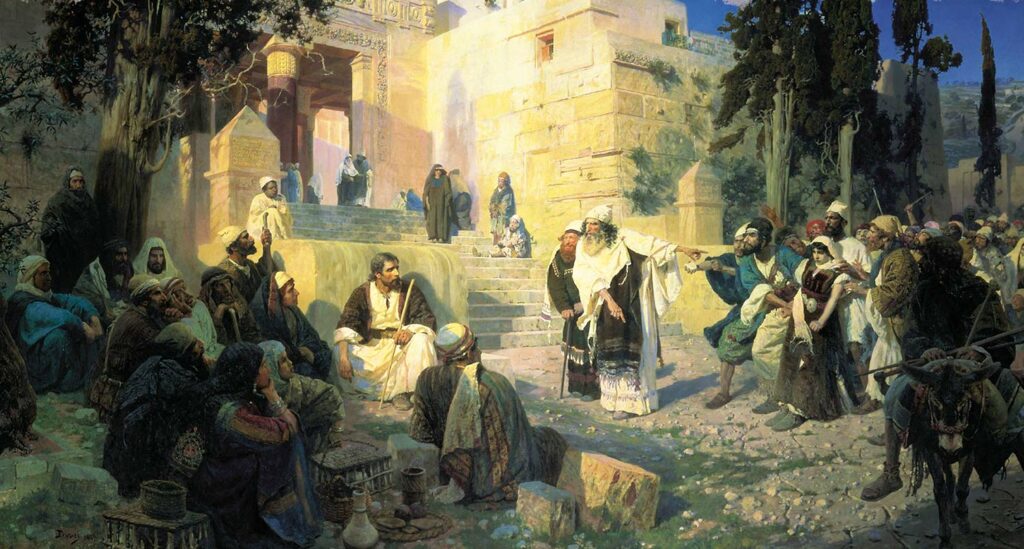

Василий Поленов, Христос и грешница (Кто без греха), 1888 год

Академик без диплома

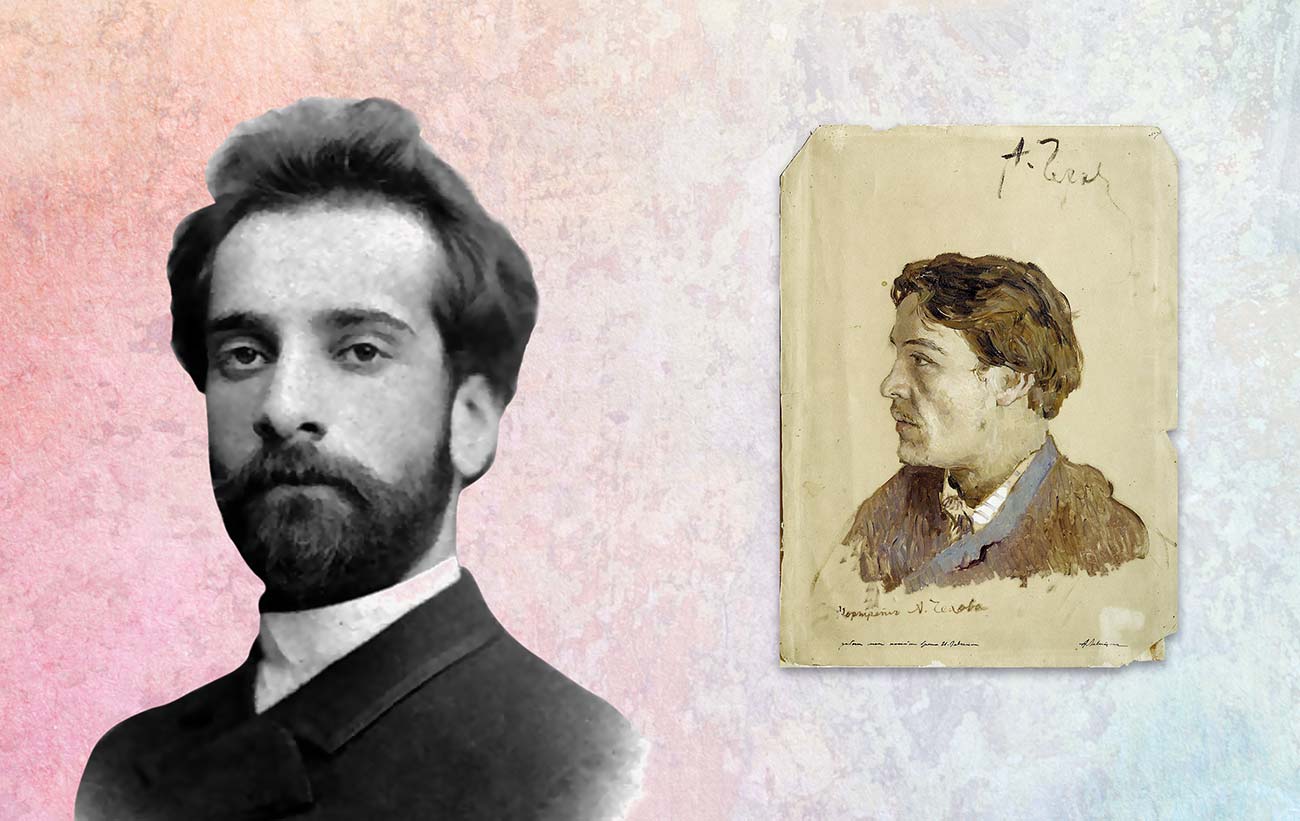

Пикантность назначения Левитана на преподавательский пост состояла в том, что сам он не получил при окончании МУЖВЗ звания «классного художника».

Какое значение имело это звание? Как всегда, оно влияло на правовую сторону дела: присвоение чина в гражданской «табели о рангах», выход из податного сословия, льготы по отбыванию воинской повинности, а главное — право преподавания в специализированных учебных заведениях. Такого права у Левитана долгое время не было.

Однокашник Левитана по МУЖВЗ Александр Головин так вспоминал о нём: «Будучи в Швейцарии и на юге Франции, он писал этюды тамошней природы, но, как они ни хороши, их нельзя и сравнивать с русскими пейзажами Левитана, так чудесно передающими наше тусклое, пасмурное небо, печальные берёзы, серебристые ручейки и тихие омуты, беспредельные поля, глухие овраги».

Первый учитель Левитана в пейзажном классе, Алексей Саврасов, отстаивал присуждение его выпускной работе Большой серебряной медали. Этого не случилось, а что было тому причиной, можно только гадать: то ли неприязнь прочих педагогов к вечно готовому всех критиковать и несдержанному на язык Саврасову, то ли принадлежность специализирующегося на русском пейзаже студента к иудейскому вероисповеданию. Второй учитель Левитана, Василий Поленов, находился в то время за границей, собирая материал для картины «Христос и грешница». Василия Перова, многолетнего лидера училища, уже не было в живых. Поддержать кандидата оказалось некому, и в результате Левитану комитет МУЖВЗ медали и звания не присудил. Будущему ведущему русскому пейзажисту выдали диплом учителя чистописания.

Конечно, эти бюрократические изыски менее всего волновали коллекционеров—того же Павла Третьякова, который приобретал ещё студенческие работы Левитана, начиная с «Осеннего дня в Сокольниках» (всего в ГТГ полотен художника несколько десятков, из них больше двадцати—личные приобретения Третьякова). Работы Левитана экспонировались на передвижных выставках. Художник становится известен, обретает со временем стабильное материальное положение, ездит за границу. Правда, работать в Венеции или Финляндии ему оказывается не так интересно.

В 1898 году растущая популярность живописца заставляет Академию художеств присудить ему звание академика. И тогда же, словно забыв о том оскорбительном дипломе, его приглашает преподавать «альма матер». После некоторых колебаний Левитан соглашается.

«Я скорее побежал записываться…»

«Бросились мы записываться: Сизов, Сапунов, Липкин, я и ещё другие ученики, — вспоминал тогдашний слушатель МУЖВЗ Пётр Петровичев. — В классе всё было ново: натюрморты из фруктов, цветов, целые куски природы — пни, листья, мох, корни и ели, впоследствии выезды на пленэр».

Судя по всему, Исаак Левитан действительно прочно усвоил преподавательские методы Саврасова и Поленова. Пока длилась зима, ученики писали растительные натюрморты. Или создавали иллюстрации, например, к стихотворению Пушкина «Туча». Когда становилось теплее и увеличился световой день, вся компания — записавшихся в левитановскую мастерскую было около двух десятков — отправилась на этюды в издавна любимые их мастером Сокольники.

Большого успеха эта затея, правда, не имела. Весенний день короток, а путь—тогда ещё на конке — отнимает немало времени. Да и на месте студенты больше гуляют, спорят, глазеют по сторонам, обсуждают идеи… И преподаватель решает всей мастерской ехать на лето за город. Выбор пал на окрестности шереметевской усадьбы Кусково.

Исторические владения графов Шереметевых были широко раскинуты к юго-востоку от Москвы: сёла и деревни Кусково, Вешняки, Гиреево, Выхино… С отменой крепостного права управлять ими стало затруднительно. В 1871 году ушёл из жизни граф Дмитрий Николаевич Шереметев, любивший и обустраивавший Кусково. Его старший сын Сергей Дмитриевич, стремясь поправить финансовые дела, стал сдавать земли под дачи.

Усадьба Кусково. Грот. Фото Арины Боревич. 2020 год

Подмосковный «Барбизон»

Тут и обосновались на лето левитановские студенты. Жили скромно (иной раз питаясь одной гречневой кашей), зато дом, в отличие от тёмных московских мастерских, был большим и светлым. Левитан приезжал два-три раза в неделю, привозил булки и колбасу, рассматривал написанные этюды.

Где именно работали? Об этом можно судить по отдельным сохранившимся этюдам: виды парка и пруда у будущего театрального художника Николая Сапунова, старинные аллеи у Липкина. Пётр Петровичев написал «Грот в Кускове» (любовь к старинным усадьбам сохранится у него на всю жизнь, а в Кускове он, по собственному выражению, «перепишет все залы»). Забирались и подальше, в другие части подмосковной шереметевской вотчины. Есть и собственная работа Левитана, в которой усматривают окрестные мотивы: это картина «К вечеру» 1899 года. Краеведы считают, что в ней просматривается силуэт храма Спаса Нерукотворного в Гирееве (храм стоит и поныне).

«Пишите по-русски, как видите. Зачем подражать чужому, ищите своё!»

И. И. Левитан

Какие советы давал мастер своим ученикам? Прежде всего—не подражать никому, искать своё, а учиться только у природы. Даже любимому ученику Петровичеву доставалось за заимствование приёмов импрессионистов. И действительно, из мастерской вышли художники совершенно оригинальные. Исаак Левитан даже стал мечтать: накопить денег, выкупить дачу и устроить там постоянную базу для школы пейзажной живописи. Но не случилось: в 1900 году художник ушёл из жизни, не дожив и до сорока лет.

Где находилась та загородная мастерская учеников Левитана? Этого сегодня уже никто не скажет: прежние дачи давно сменила плотная городская застройка.