Говоря о достопримечательностях, мы чаще всего имеем в виду памятники архитектуры или музеи. Но памятники природы не менее ценны: они хранят нерукотворную красоту и обладают своей живой душой. Несколько таких уникальных памятников находится около усадьбы Знаменское-Садки в Северном Бутове.

Ельник или собурь?

Слово «суборь» сохранилось кое-где в топонимике. В обиходе же оно совершенно забыто — так что за разъяснением приходится лезть в специализированные дендрологические труды. Ну, или в словарь Даля. И вот что зафиксировал полтораста лет назад знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка»: «СУБОР м. суборь ж. хороший строевой лес, бор, сосна, ель и пихта, по суглинку, поросшему черникой и брусникой».

Сегодняшние дендрологи отмечают, что «суборь» — явление, скорее, северное. Это действительно хвойный лес в основном на глинисто-песчаных почвах, но имеющий второй ярус в виде подлеска из таких деревьев, как более медленно растущие дуб, берёза или осина, либо из ракитника, рябины, крушины.

«Дендрологический памятник природы расположен около усадьбы Знаменское-Садки. Вся его территория представляет из себя ельник в возрасте более 100 лет, возможно, искусственного происхождения, с единичными деревьями сосны, берёзы, дуба. Подлесок редкий, из малины, лещины, жимолости, крушины. В напочвенном покрове доминируют зеленчук и осока волосистая. В этом заповедном уголке, несмотря на близость МКАД, можно встретить многие редкие виды растений, зверей, птиц и насекомых».

Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Термин «суборь» тем не менее мы встречаем в разговоре о лесе, относящемся к территории бывшей усадьбы Знаменское-Садки. Однако употребляют его, и довольно активно, краеведы — а вот в официальном списке памятников природы в этом районе Москвы значится просто «ельник в усадьбе Знаменское-Садки».

В принятом 8 декабря 2009 года постановлении правительства Москвы №1340-ПП «О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения — памятников природы» на данной территории значатся ещё два памятника дендрологического характера: «Старые липы в усадьбе Знаменское-Садки» и «Два старых дуба в усадьбе Знаменское-Садки». Есть и четвёртый памятник природы: «Родник в левобережной долине реки Битцы ниже плотины Большого Знаменского пруда».

Из глубины веков

А что же нам говорят архивы? А также что говорят предания? Начинать приходится именно с преданий. «Постави князь великий Иван Данилович Калита град древян Москву, тако же и посады в ней украсив, и слободы, и всем утверди». А из чего же был построен «град древян», то есть деревянная крепость? Кремль 1339 года, поставленный после одного из многочисленных разрушительных московских пожаров, был (что доказывают и результаты археологических раскопок) построен из дуба. В земле, со стороны Неглинной, сохранились дубовые брёвна толщиной почти в аршин. Сами же стены имели толщину от 2 до 6 метров, высоту — не менее 7 метров.

Откуда же были взяты столь внушительные дубовые брёвна? А из верховьев Битцы — так что принято считать, что и отсюда, из окрестностей тогда ещё не существовавшего Знаменского (хотя с этим, вероятно, будут готовы поспорить другие близлежащие районы Москвы и Подмосковья).

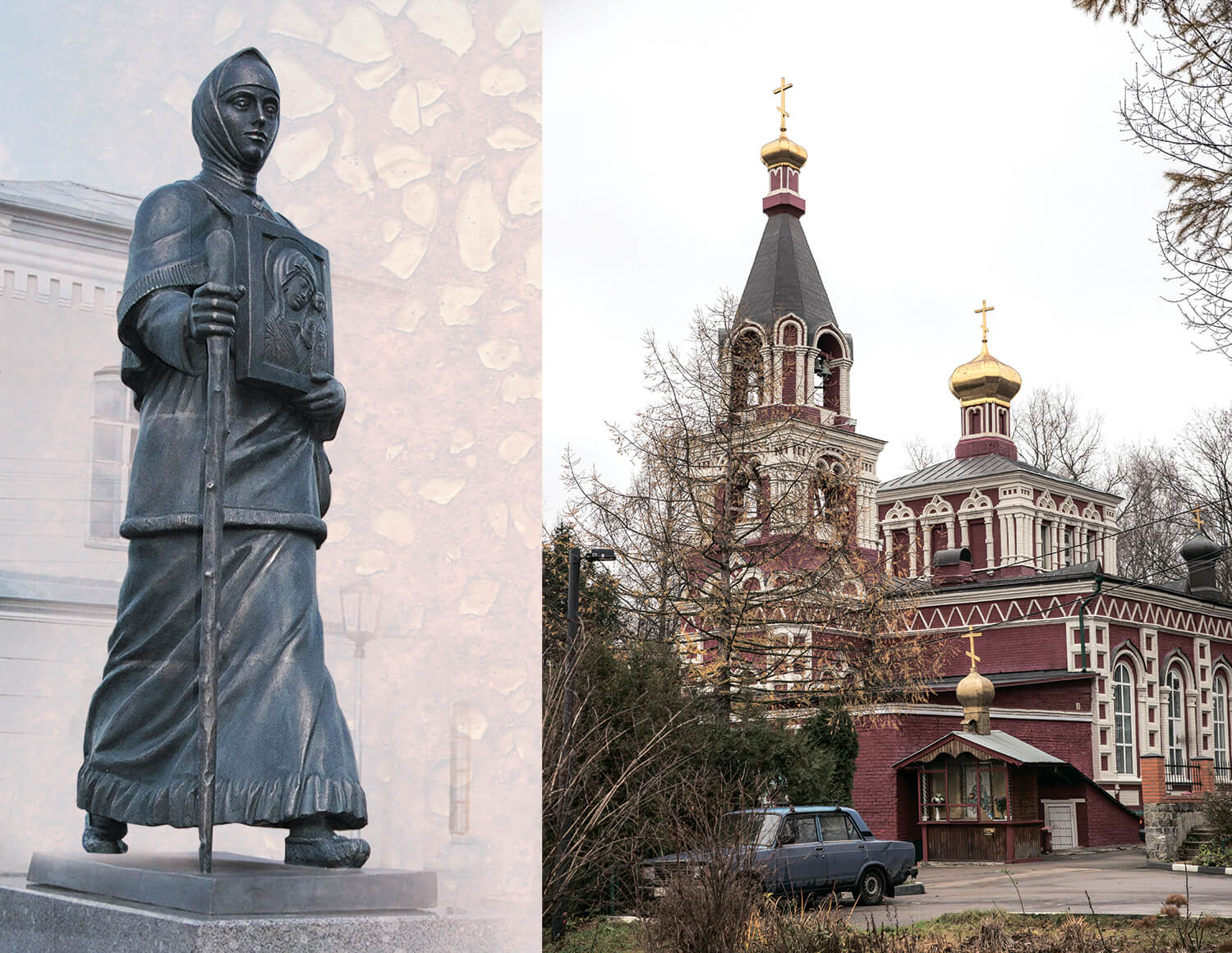

Собственно, деревня Садки (тогда ещё не Знаменское) известна по документальным источникам с начала XVII века, когда принадлежала представителям рода Ладыженских. Владение постепенно расширялось, что продолжилось и после перехода к следующим владельцам—заодно и родственникам—Урусовым (при которых, после постройки церкви Знамения Богородицы, и само название расширилось до «Знаменское-Садки»).

Судя по всему, лес здесь по-прежнему рос неплохо. Во всяком случае, Знаменское неожиданным образом оказывается связано с созданием в московском Лефортове пресловутой Анненгофской рощи (позже уничтоженной московским смерчем 1904 года). Для создания этой рощи, как известно, выкапывались и перевозились уже взрослые деревья. Знаменским тогда, в 1730-х, владел князь Василий Семёнович Урусов. От тех времён сохранился и документ (цитируемый, в частности, Михаилом Пыляевым в его «Старой Москве»): «крестьянин Филатов обязался перевезти из вотчины князя Урусова Московского уезда села Садков Знаменское тож по Серпуховской дороге из рощи липовых дерев: штамбовых — 2000, шпалерных — 1000. Ценою с вырыванием и перевозкою за штамбовые по 6 рублей, а за шпалерные — по 3 рубля за сотню».

Обустройство Знаменского

Во второй половине XVIII столетия усадьба переходит к Трубецким и будет оставаться в их владении на протяжении нескольких поколений. К этому времени относится следующий доступный нам документ — «Экономические примечания» к плану генерального межевания Московского уезда 1766 года, где о Знаменском говорится так: «Село на левом берегу речки Анбицы и на правом берегу безымянного отвертка, церковь каменная Знамения Пресвятыя Богородицы. Деревни: Садки на правых берегах той же речки Анбицы и оврага Карцовского; <…> Лес растет дровяной — березовый и осиновый. Звери водятся: волки, лисицы, зайцы; птицы мелких родов. Грунт земли глинистый. Хлеб и покосы родятся средственно». Отметим для себя этот «лес дровяной» — местность по-прежнему остаётся лесистой.

За обустройство усадьбы всерьёз берётся князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой (владелец также «дома-комода» на Покровке, предмета тогдашних московских шуток): перестраивает существующие усадебные постройки и возводит новые, избирает для парка не регулярный французский, а имитирующий природу английский стиль. В посадках начинает преобладать липа, прокладываются аллеи, создаются поляны, каскад прудов и видовые площадки.

С именем князя Дмитрия Юрьевича связана ещё одна из легенд усадьбы Знаменское-Садки. Точнее, основана легенда всё-таки на факте: 23 июня 1787 года Д. Ю. Трубецкой принимал здесь Екатерину II, возвращавшуюся из путешествия на юг страны. По местному преданию, в честь приезда императрицы перед фасадом господского дома были высажены три дуба.

Вернёмся здесь к списку «памятников природы»: «Два старых дуба в усадьбе Знаменское-Садки». Если возраст деревьев действительно окажется подходящим (что в принципе могут проверить дендрологи), то легенда об их связи с визитом Екатерины может оказаться небезосновательной. Хотя не исключено, что дубы на самом деле существенно старше.

«Два дуба черешчатых располагаются среди ландшафтного парка со старыми и более молодыми деревьями. Это редчайшие для природно-исторического парка “Битцевский лес” и Москвы по своим размерам и возрасту деревья. Высота дубов 18 метров, диаметр кроны 12 метров, одно из деревьев имеет диаметр 150 см, его возраст предположительно больше 300 лет, второе дерево несколько моложе, диаметр его ствола 120 см. Это, пожалуй, самые старые дубы в Юго-Западном округе Москвы».

Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Что же дальше? В XIX столетии Трубецкие продолжали обустраивать имение. Сведений о том, что во время войны 1812 года здесь шли какие-либо боевые действия и усадьба пострадала, нет, хотя княжеское семейство и пыталось после войны претендовать на вспомоществование от государства — но безуспешно.

Во второй половине XIX века имение переходит к следующим владельцам — сначала к Шаблыкиным, затем к Катковым. И те и другие поддерживали состояние парка. Вплоть до 1918 года, когда ситуация начинает меняться существенно.

В усадьбе размещаются то рабочий кооператив, то трудовая коммуна, то детский дом, то сельскохозяйственный техникум… В 1970-х годах здесь обосновалась Центральная лаборатория охраны природы Министерства сельского хозяйства СССР, впоследствии преобразовавшаяся во Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы и заповедного дела. Так что парк в ХХ столетии успешно зарастал, всё больше приближаясь к состоянию естественного леса. Ещё один потенциальный памятник природы — лирообразную сосну — сотрудники НИИ охраны природы в 1985 году спилили на субботнике.