Не так давно на территории нынешнего района Южное Бутово, там, где сейчас высятся новостройки, посреди деревни Чернево стояла одна-единственная церковь. Впрочем, район смог, бурно застраиваясь, сохранить память и историю: сегодня мы находим здесь разные храмы — как возродившиеся, так и построенные совсем недавно.

Храм Рождества Христова в Черневе

Христорождественская, или Рождественская, церковь в Черневе сравнительно недавно сама «воскресла»; в народе говорят о ней именно так — как об умершей и возродившейся. Сейчас при церкви работает воскресная школа, регулярно проводятся акции благотворительной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, детским домам и интернатам. Из святынь здесь находится чтимая икона Святого Димитрия Ростовского. Прихожане и посетители отзываются о церкви как об уютной и домашней — то ли из-за камерного строения, то ли из-за истории восстановления. Многие помнят, как общими усилиями она превращалась из заброшенной в снова действующую. А может быть, такое ощущение возникает из-за контраста окружённого липами храма с расположившимся вокруг неё современным городским районом с новостройками, на месте которых ещё недавно была деревня…

Свою историю Христорождественская церковь ведёт с XVII века, когда на этом месте стоял деревянный храм. Строительство его по заказу Якова и Никиты Таракановых положило начало превращению прежней пустоши Высшее Чернево в село Чернево.

Каменный храм стали строить предположительно во втором десятилетии XVIII века (на 1709 год приходится последнее упоминание о нём как о деревянном), а завершил его в 1722 году «каменных дел мастер» из крестьян И. П. Лобачёв, который в разгар своей работы над строительством в 1720 году стал подмастерьем каменной канцелярии.

Ко второй половине XVIII века Чернево было селом благополучным: «Село Чернево расположено на овраге. В селе церковь каменная во имя Рождества Христова. Господский дом деревянный на каменном фундаменте. При нём сад регулярный с плодовитыми деревьями, три пруда на овраге, в них рыба: караси и лини, которые, как и плоды, употребляются для домашнего расходу», — из «Экономических примечаний», официальных документов о социально-экономическом развитии территории. По просьбе черневских крестьян в 1800 году церковь была приписана к Введенскому храму в селе Ивановском. В 1812 году, согласно легенде, в этих местах маршал Ней оставил свою саблю и записи на французском, а сами французы украли у священника в Черневе ставленническую грамоту. В 1830-1850-х годах хозяином имения был генерал-лейтенант Николай Дмитриевич Чертков, и при нём была построена колокольня и проведена частичная реконструкция храма.

Храм Рождества относится к крестообразным. Это тип «лепесткового» центрического храма с квадратом в основании и расходящимися по четырём сторонам полукруглыми апсидами. Возможно, такой скромный план был выбран из-за того, что изначально находившийся на территории усадьбы Таракановых храм использовался только для семейных нужд. Колокольни тогда ещё не было, звонница находилась в куполе. Тем не менее долгое время он был самой высокой постройкой в округе. Первыми клириками храма были священник Алексей Иванов, дьякон Алексей Климов и пономарь Матвей Григорьев.

В 1917 году при церкви появилось сельское кладбище, в период от революции до 1930-х годов церковь ещё действовала как приходская, службы прекратились к концу 1930 года. После этого священнику Николаю Воронцову пришлось пойти работать на завод, от священнического звания он до последнего не отказывался, и в 1937 году его расстреляли на Бутовском полигоне.

Во время Великой Отечественной войны храм пустовал. В 1970 году рядом был установлен памятник погибшим на войне сельчанам. Храм не сносили и никак не использовали, но за время запустения он был разграблен. Когда в 1974 году его внесли в список памятников архитектуры, состоящих под охраной государства, оказалось, что там не осталось даже покрытия полов, а когда его в 1989 году вернули Русской православной церкви, не было уже ни куполов, ни кровли. Храм «воскресили» в девяностые: летом 1994 года начались службы, а через год его освятили. К настоящему моменту он полностью восстановлен. В 2004-2005 годах над внутренним и внешним декором работали иконописец Д. Винокуров и резчик и архитектор А. В. Фехнер. У храма довольно много прихожан, рядом теперь линия метро и новостройки, и именно в такой среде храм ожил окончательно.

Храм иконы Божией Матери Знамение в Захарьине

Первый деревянный храм Рождества Христова в деревне Захарьине (Знаменское) появился в 1648 году, когда ею владел окольничий Тимофей Бутурлин. В 1672 году на месте деревянного храма по приказу князя Григория Ромодановского построили уже каменный и освятили его во имя иконы Божией Матери «Знамение». В середине XIX века решили расширить внутреннее пространство и пристроили два придела: во имя Николая Чудотворца и во имя Иосифа Песнописца. В 1880 году купец первой гильдии Ф. И. Соболев жертвует средства на новую роспись, а в 1883-м — на церковно-приходскую школу. В конце века храм перестраивают полностью под руководством архитектора Александра Каминского в русском стиле, тогда же появляется и ограда.

Важная и интересная фигура в истории храма — его настоятель протоиерей Николай Евграфович Сироткин, отец Николай. Рядом с церковью и сейчас стоит его дом, а его именем названа улица (бывшая Шоссейная). Помимо исполнения прямых обязанностей настоятеля церкви Сироткин сделал много для улучшения жизни в окрестных сёлах (например, лично принимал участие в открытии школ), а также занимался историей, географией, нумизматикой и даже климатологией. В 1892 году он организовал в селе климатологическую станцию, одну из первых в Подмосковье. В течение 45 лет он вёл фенологические записи об осадках, ветре, температуре миграции птиц и поведении животных, собирал сведения о растениях. За заметный вклад в науку Сироткина избрали членом-корреспондентом Русского географического общества. В 1909 году он издал книгу «Село Захарьино-Знаменское Подольского уезда Московской губернии. Краткое историческое описание», которая оказалась очень ценным документом при восстановлении храма.

«С 1672 по 1846 год Церковь села Захарьина существовала в первоначальном своём виде. Она была маленькая, но внешность её была украшена сделанными из камня арочками, упиравшимися на поясок с клеточками и ямками, а по углам — полуколонками с басончиками. Внутри же она была в длину от иконостаса до восточной стены алтаря 5 аршин, от иконостаса до западных дверей 11 аршин, а ширина внутри её 7,5 аршин. Колокола висели в звоннице, устроенной на деревянных столбах близ церкви».

Н. Е. Сироткин «Село Захарьино-Знаменское…», сс. 17–18

Помимо прочего, отец Николай описывал давший трещину алтарь и старый иконостас, сообщил о проделанной реставрации, но без упоминания о своём участии. На самом деле именно благодаря тому, что он начал собирать деньги с благотворителей и организовал местных крестьян, храм, прекративший богослужения в 1893 году, достаточно быстро, уже через три года, восстановил работу.

Когда Сироткин получил приход, прошло ещё недостаточно времени после реформы 1861 года и положение практически всех местных крестьян оставалось сложным. Сироткин всячески хлопотал о строительстве библиотек и школ, обивал пороги казённых учреждений, добиваясь разрешений на работы, изыскивал средства. Это был вдохновенный просветитель, интеллигент в высшем смысле этого слова. По преданию, он умер после разговора в Подольском ЧК, где ему якобы сообщили о готовящемся изъятии его любимой нумизматической коллекции…

Храм действовал вплоть до 1940 года. Следующие полвека на его территории находился сначала колхозный склад зерна, а затем кинохранилище. Была создана база кинопроката с просмотровым залом и при этом уничтожены центральный и боковые иконостасы 1672 и 1848 годов, разобрана колокольня, сняты колокола и заасфальтировано кладбище. На этом же кладбище находилась и могила Сироткина.

Восстанавливать храм начали местные инициаторы в девяностые, в 1991 году он был возвращён Русской православной церкви. К 2006 году завершились работы по оснащению звонницы — на колокольне теперь 10 колоколов. Сейчас храм окружают деревья, рядом пруд, в котором даже водятся ондатры. Общими усилиями, «всем миром», удалось сделать этот уголок района очень живописным.

Храм святых Новомучеников и Исповедников Росcийских в Бутове «Русская Голгофа»

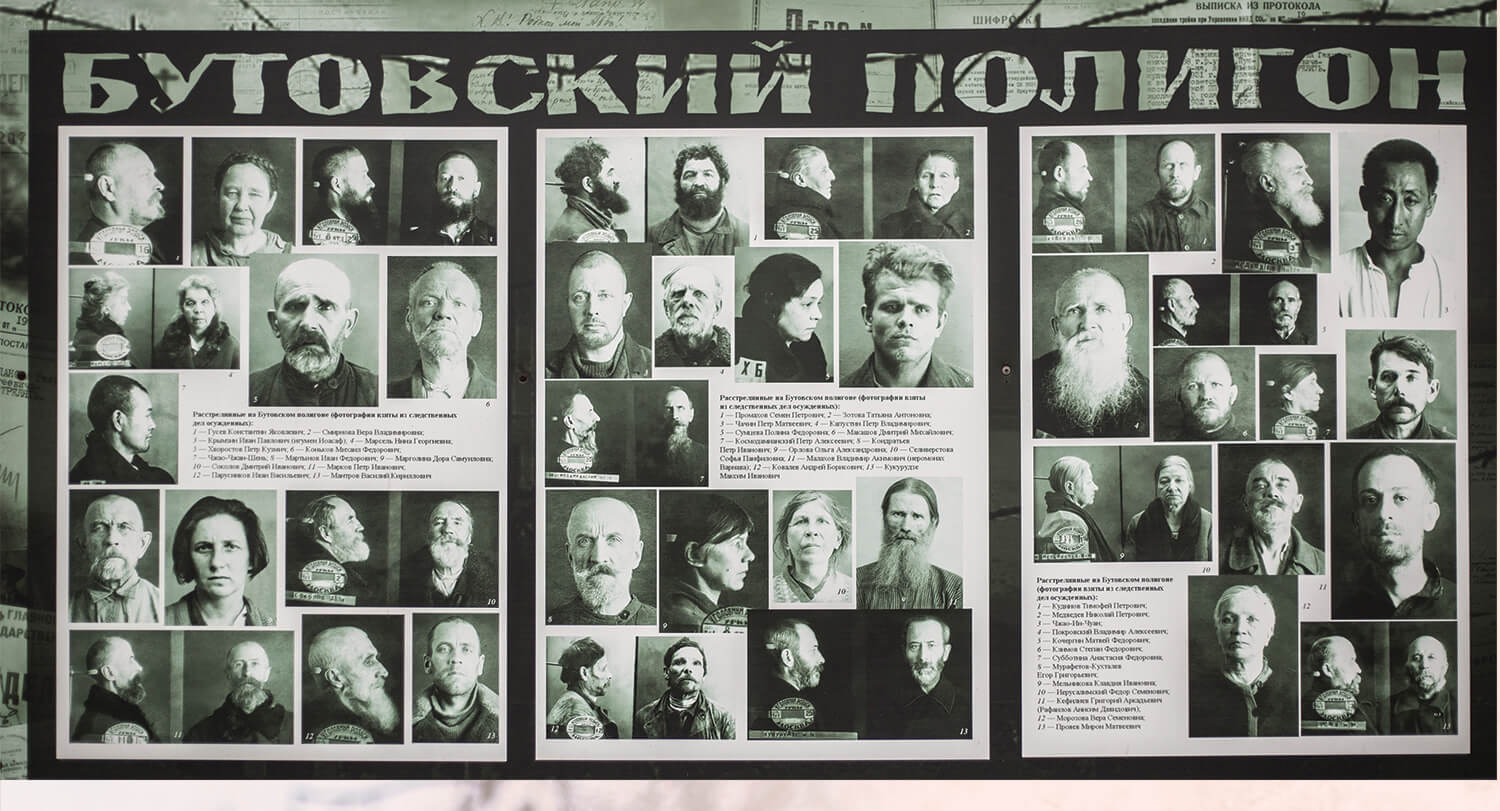

В период с августа 1937 по октябрь 1938 года на Бутовском стрелковом полигоне НКВД было убито по меньшей мере 20 762 человека, среди которых было немало представителей духовенства. Расстрелы продолжались до 1950 года, сюда же свозили тела людей, расстрелянных в других местах. Вместе с соседней «Коммунаркой» Бутовский полигон — свидетель самых страшных репрессий.

В 1995–1996 годах на месте полигона был возведён деревянный храм. Однако он оказался маленьким — в 2001 году полигон признали памятником истории регионального значения, началась активная работа с документами, направленная прежде всего на восстановление памяти об убитых. В том же 2001 году Русская православная церковь причислила к лику святых около 300 новомучеников, принявших смерть в Бутове. Встал вопрос о большом новом храме, и в 2004 году патриархом Алексием и митрополитом Лавром, первоиерархом Русской зарубежной церкви, недалеко от деревянной церкви был заложен каменный храм Святых Новомучеников и Исповедников Российских в шатровом стиле, который может вместить больше тысячи человек. Построен и освящён храм был в 2007 году.

Правый престол был освящён в честь новомучеников и исповедников церкви Русской. При храме есть музей памяти жертв репрессий мемориального научно-просветительского центра «Бутово», небольшая экспозиция из личных вещей пострадавших находится на нижнем этаже храма, на сайте храма можно посмотреть списки расстрелянных в Бутове. На стенах — 51 икона, что соответствует количеству дней расстрелов времён Большого террора. Работа храма направлена на поддержание памяти о погибших, за полигоном закрепилось наименование «Русская Голгофа», впервые употреблённое Алексием II. При храме также работает воскресная школа.

Храмовый комплекс Владимирской иконы Божией Матери в Потапове

Изначально в Южном Бутове не планировалось строить большой храмовый комплекс. В конце 90-х годов образовался приход, общими усилиями люди хотели построить храм, и в самом конце прошлого столетия на выбранное место поставили поклонный крест. К 2005 году был готов проект, предполагавший строительство уже целого комплекса, который должен был включать два больших храма — во имя Владимирской иконы Божией Матери и в честь великомученика и целителя Пантелеимона, приходской дом с домовым храмом Михаила Архангела, воскресную школу и хозяйственный корпус.

Первым в 2006 году заложили храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Завершили строительство в 2009 году. Церковь построена в новгородском стиле. В здании временного храма, первоначально возведённого на месте строительства, пока располагается воскресная школа. Детям здесь вообще уделяют большое внимание: например, помимо достаточно большой воскресной школы при комплексе есть несколько молодежных клубов — военно-патриотический «Шестая рота» и клуб православных путешественников «Верный путь», театральная студия «Белый голубь», детский хор «Рассвет» и киноклуб. Строительство комплекса ещё не завершилось, но на сайте регулярно обновляется информация о проделанной работе.