Родиной фейерверков, как и родиной пороха, считается Китай, где они появились, предположительно, в XII веке. В Европу же, по одной из версий, порох и саму традицию фейерверков привез знаменитый венецианский купец и путешественник Марко Поло, поэтому первый европейский салют прошел на территории современной Италии. Европейцам такое развлечение пришлось по вкусу, и к XV веку почти в каждой европейской стране уже была своя традиция устройства салютов. В той же Италии и Германии начали формироваться свои пиротехнические школы, поэтому не удивительно, что слово Salut итальянского происхождения и означает «приветствие», а фейерверк — немецкого, и происходит от слов Feuer — «огонь» и Werk — «дело» или «работа». Оба этих слова давно прижились в русском языке, всем понятны и не вызывают вопросов.

Фейерверк на Темзе в Лондоне, 1749 год

По поводу первого появления фейерверков в России, есть версия, что первый таковой был устроен в 1389 году по указанию московского князя Дмитрия Донского. Однако никаких авторитетных источников, которые бы подтверждали это, не существует. Также ряд источников указывает, что целенаправленным устройством праздничных фейерверков в столице стали заниматься в эпоху царя Ивана Грозного. При нем же, примерно в 1545 году, в Стрелецком полку была введена должность «порохового заведующего», который, помимо военных дел, должен был заниматься и приготовлением салютов, которые тогда назывались «огненные потехи». В некоторых источниках существует версия, что Лжедмитрий I устроил в Москве большой фейерверк в честь своей женитьбы на польской дворянке Марине Мнишек. Состоялся он якобы на Москве-реке напротив царских палат.

Лжедмитрий I и Марина Мнишек, гравюра Степана Галактионова, XIX век

После окончания Смутного времени, уже при дворе царя Михаила Федоровича Романова была учреждена так называемая Потешная палата, которая занималась приготовлением разных пиротехнических зарядов и организаций различных увеселений. Однако первый достоверно задокументированный праздничный фейерверк в России состоялся в 1674 году, в годы правления царя Алексея Михайловича, и приурочен он был к рождению наследника. С тех пор «огненные потехи» входят в постоянную моду как среди знатной, так и простой московской публики. Проводились они, как правило, на центральных площадях и улицах города, привлекая к себе внимание большого количества людей. Ряд источников утверждает, что в 1680 году был устроен масштабный фейерверк в честь свадьбы царевны Софьи Алексеевны, который своей красотой поразил москвичей. Праздничный салют был устроен и на 18-летие Петра I в 1690 году и состоял из 3 серий по 56 залпов. Устраивались салюты и в честь военных побед. Так, например, сохранилось изображение фейерверка 1697 года в Красном селе (ныне Красносельский район Москвы) в честь взятия русскими войсками турецкой крепости Азов.

«Фейерверк 12 февраля 1697 года», Адриан Шхонебек, начало XVIII века

Именно на эпоху правления императора Петра I приходится полноценный расцвет праздничной пиротехники в России. Он уделял этому делу большое внимание, привлекая к нему иностранных специалистов, и даже одобрил отправку русских мастеров в Германию для обучения пиротехническому делу. Именно при нем фейерверки стали неотъемлемой частью различных праздников, особенно Нового года, который Петр постановил праздновать 1 января. Укрепилась традиция салютов в честь военных побед: в 1704 году был дан салют в честь победы под Нарвой, в 1709 году — победы под Полтавой, взятия Выборга в 1710 году, морской победе в битве у мыса Гангут 1714 года и так далее. Датский вице-адмирал Юст Юль, ставший свидетелем новогоднего салюта 1710 года, оценил его максимально высоко, отметив красивые «огненные дожди» в небе, а также различные голубые и зеленые вспышки. Состоялся праздничный салют и 1712 году в честь свадьбы Петра I и Екатерины Алексеевны, и в 1721 году — в честь заключения Ништадтского мира, который закончил Северную войну и превратил Россию в великую европейскую державу. Отметим также, что в те времена салюты и фейерверки устраивались только в двух городах – Москве и Петербурге. Главными московскими площадками салютов стали Царицын луг и Красная площадь. Когда фейерверки устраивались на Красной площади, зрители наблюдали их с Васильевского спуска, а их запуск происходил либо с противоположного берега, либо со специальных плотов на Москве-реке.

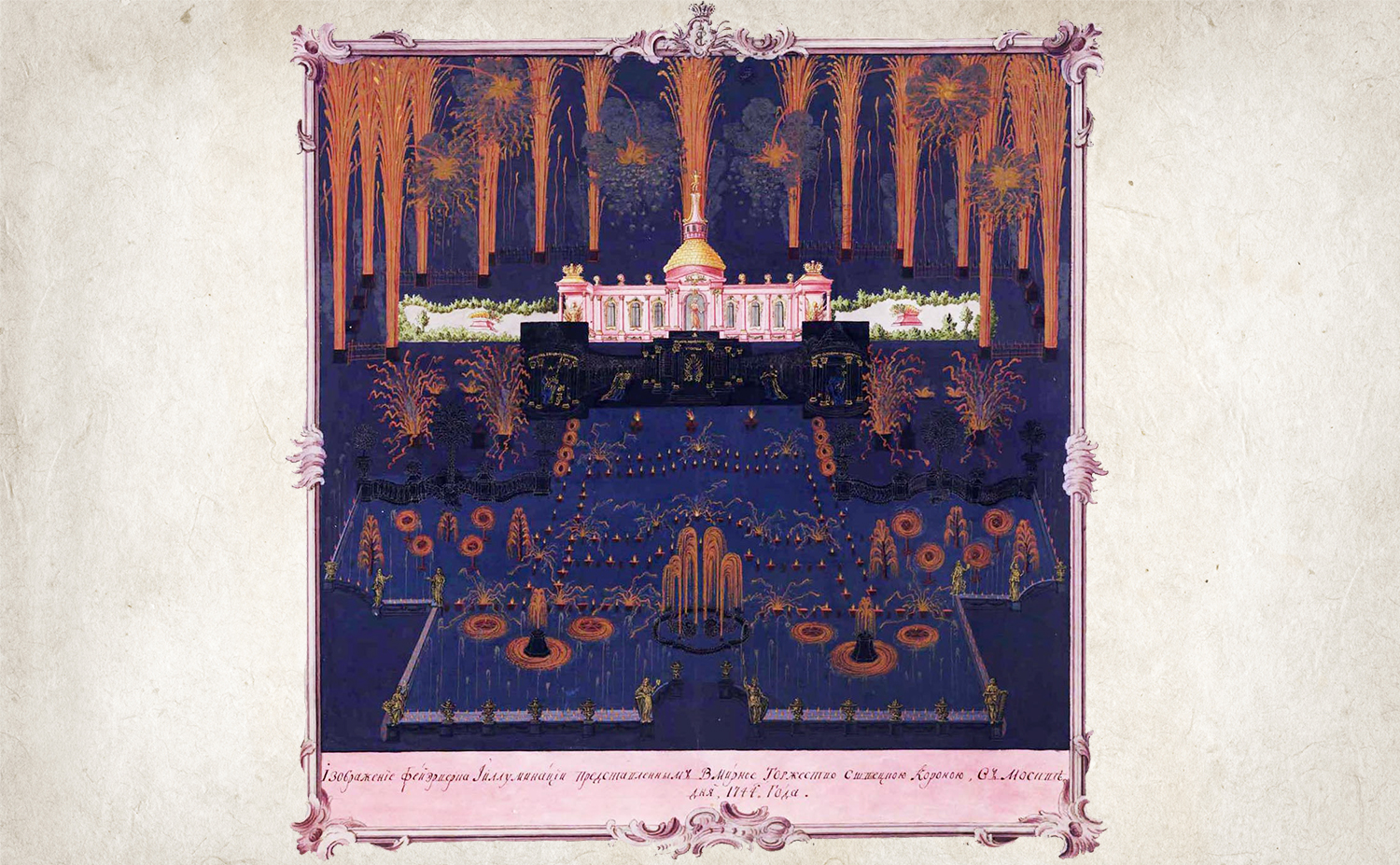

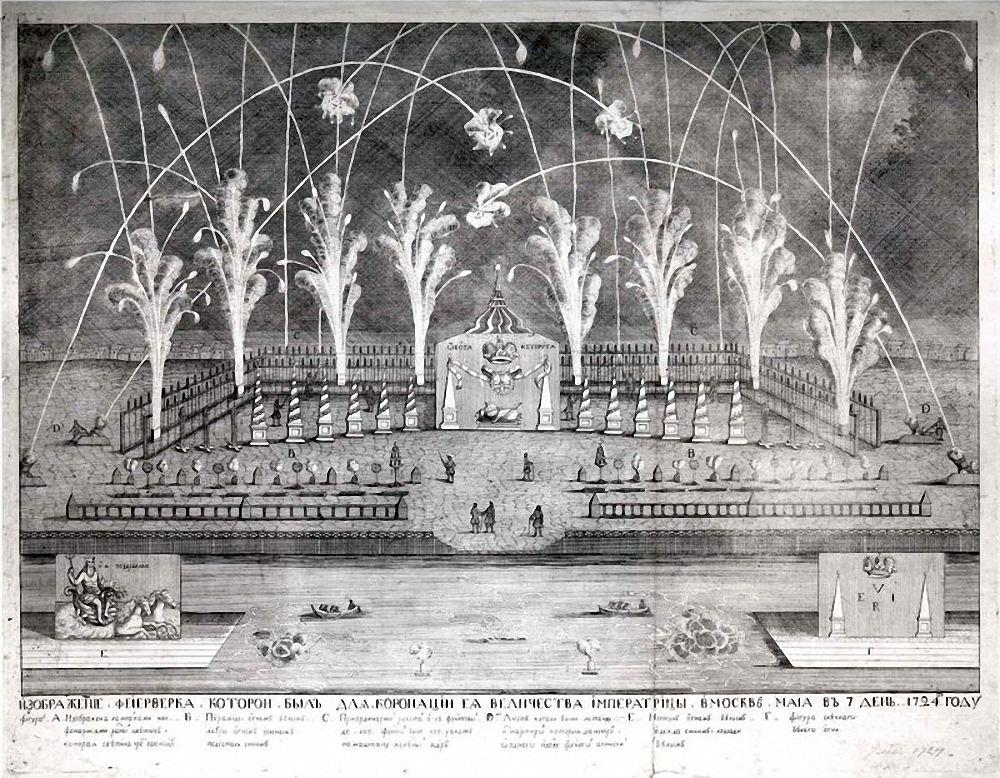

Изображение фейерверка 7 мая 1724 года в Москве в день коронации Екатерины I, гравюра Ивана Зубова

В дальнейшем российская пиротехническая школа продолжала развиваться. К созданию зарядов для салютов привлекали видных ученых, например, в царствование императрицы Елизаветы Петровны к их разработке был подключен сам Михаил Ломоносов, ему же поручили организацию фейерверков и иллюминации. Фейерверками отмечались коронации царей, дни рождения членов императорской фамилии, их свадьбы и так далее. Продолжилась традиция отмечать праздничным салютом крупные военные победы русской армии на полях сражений, например, 1760 году гремел салют в честь взятия Берлина в ходе Семилетней войны 1756–1763 годов. В 1809 году графом Алексеем Аракчеевым, ближайшим сподвижником царя Александра I, было разработано так называемое Положение о фейерверках, которое регулировало, систематизировало и ставило под государственный контроль как производство пиротехники для фейерверков, так и само его проведение. Последний салют в Российской империи прогремел в 1915 году, во время Первой мировой войны, и был приурочен к взятию русскими войсками австрийской крепости Перемышль.

«Бой под Перемышлем», открытка, 1915 год

После Октябрьской революции 1917 года традиция праздничных салютов и фейерверков пришла в некоторый упадок, утратив свой масштаб. Полностью она возродилась только в годы Великой Отечественной войны со знаменитого залпа 5 августа 1943 года в честь освобождения советскими войсками двух городов — Орла и Белгорода. Считается, что это было сделано по предложению Иосифа Сталина. Было дано 12 артиллерийских залпов из 124 орудий. Впоследствии было установлено три степени салютов в зависимости от важности военных побед. Первая степень — значительные военные победы, такие как освобождение столиц советских республик и иных государств, выход на государственную границу и окончание войны с союзными нацистской Германии государствами. Вторая степень — освобождение крупных советских городов, завершение крупных военных операций и так далее. Третья степень — в честь «важных военно-оперативных достижений», например освобождения важных портов и транспортных узлов, окружения группировок врага. Степени отличались друг от друга количеством привлекаемых к праздничному салюту орудий и количеством залпов. Салюты проходили только в Москве (за исключением салюта в Ленинграде 27 января 1944 года) и всего за период с 1943 по 1945 годы их насчитывалось 355 штук. Ну а 9 мая состоялся легендарный салют в честь Победы над Германией: 1000 орудий произвели 30 залпов.

Салют Победы 9 мая 1945 года

В советские годы торжественные салюты и фейерверки стали постоянной частью государственных праздников. Особенно грандиозные салюты состоялись в честь 50-летия советской власти в 1967 году, к столетию со дня рождения Владимира Ленина в 1970 году и к 50-летию образования СССР в 1972 году. Традиционными оставались салюты и на Новый год. Эта традиция перешла и в современную Россию, где праздничные салюты стали обязательной частью крупных государственных праздников. Сегодня в Москве существует 14 салютных точек, главными из которых считаются на Воробьевых горах и на Поклонной горе. Красочное действие до сих пор привлекает к себе внимание миллионов москвичей и оставляет у них ощущение праздника и гордости за нашу страну.

Роман Голосов