В советских учебниках истории нашлось место и Крылатскому — ещё не городскому району, а дачному месту под Москвой. Считается, что именно здесь впервые прозвучал лозунг «Война войне», отразивший отношение большевиков к Первой мировой. Как ни удивительно, а летом 1914 года главными пацифистами в Российской империи оказались радикальные социал-демократы.

20 июля (по старому стилю) 1914 года, на следующий день после объявления Германией войны России и фактического начала Первой мировой, в Крылатском собралась группа молодых большевиков-нелегалов — так называемая Кунцевская группа Московского комитета РСДРП(б).

«Крылатское летом стало революционным центром. Сюда по воскресеньям приезжали товарищи, и на даче у т. Пылаева часто устраивались собрания… В коммуне в селе Крылатское в 1914 году были Пылаев Георгий, Богоявленский Михаил, Валерьян Наумов, Лацис М. И., Цельмин Пётр и другие… Были Серёжа Есенин и Николай Богоявленский».

Из воспоминаний Петра Цельмина

Собрались на даче, которую на чужое имя снимал 20-летний Георгий Пылаев, большевик с 1912 года. Он дружил с Михаилом Богоявленским и Валерьяном Наумовым — тоже юными большевика-ми, обоим в 1914 году было по 18 лет. Тогда революционеры часто снимали квартиры или дачи в складчину и устраивали там «коммуны». Бывали на конспиративной даче Пётр Цельмин (20 лет) и Мартын Лацис (25 лет, будущий глава Всеукраинской ЧК).

На тайном собрании 20 июля было решено провести демонстрацию против войны. Считается, что именно тут и тогда родился лозунг «Война войне», позже подхваченный «старшими» большевиками и подкреплённый мощной теоретической платформой от самого Ленина, который, разумеется, будучи в эмиграции, на сходке в Крылатском не был и, вполне вероятно, вообще о ней не знал. Зато там вполне мог быть юный Сергей Есенин — будущий знаменитый поэт тогда считал себя социалистом-революционером, в большевистскую партию не входил, но близко дружил с Михаилом Богоявленским, с которым познакомился в типографии Сытина (Есенин работал там корректором, а Михаил через рабочих подпольно печатал листовки).

Неизвестно, был ли Сергей Есенин в Крылатском в тот самый день, но, как вспоминала сестра Михаила Богоявленского Капитолина, в самой коммуне он бывал и, более того, принял участие в антивоенной демонстрации, которая прошла 27 июля на Екатерининской площади в Москве (сейчас — Суворовская площадь) и была жестоко разогнана жандармами.

РСДРП перед войной

Здесь нужно напомнить одну важную деталь. Московский комитет РСДРП(б) не имел практически никакого влияния ни на какие политические силы и не имел единого центра — это были разрозненные подпольные большевистские кружки, находившиеся вне закона с первых дней своего существования. За членами организации охотилась охранка, их постоянно арестовывали, явки громили, агитационную литературу изымали и уничтожали.

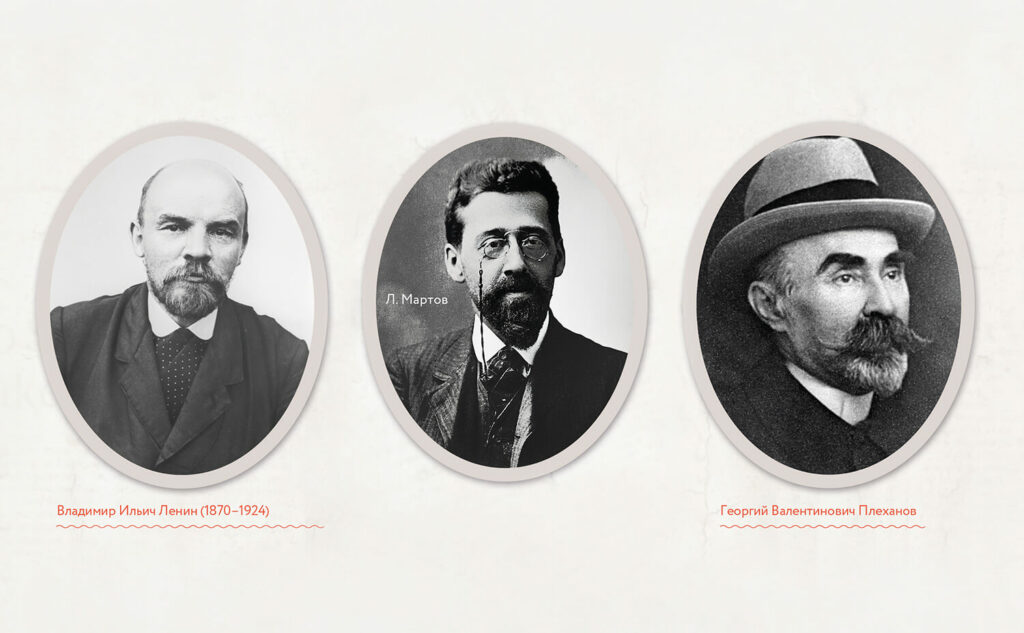

В России и Европе существовали куда более влиятельные коммунистические силы. За границей — многочисленные идеологи: Ульянов-Ленин, Троцкий (Бронштейн), Плеханов, Мартов (Цедербаум). В России — небольшая фракция социал-демократов в Государственной думе IV созыва, целых 14 человек: восемь меньшевиков и шесть большевиков.

Единства в РСДРП не было. Раскол в Социал-демократической рабочей партии случился вскоре после её образования, уже на втором съезде, который проходил в Брюсселе. Тогда, при выборе глав руководящих органов, сторонники Ленина оказались в большинстве, а сторонники Мартова — в меньшинстве. Большевики выступали за вооружённую борьбу и силовой захват власти, меньшевики хотели добиться освобождения мирового пролетариата от эксплуатации мирным, демократическим путём. В отношении Первой мировой позиции тоже разделились. Так по-явились «оборонцы», «центристы», «интернационалисты» и даже «пораженцы».

«Оборонцы» — это те, кто поддерживал действия правительства и выступал за войну до победного конца. Идеологом этого направления был Плеханов. На противоположном крыле расположились «пораженцы». Эта часть коммунистов полагала, что поражение России в Первой мировой ускорит революцию, причём не только российскую, но и мировую. Такой позиции придерживался Ленин. То ли это был сознательный ход, направленный на дискредитацию Плеханова, то ли Ленин действительно так считал, но его сторонники подхватили идею подпольного Московского комитета РСДРП(б).

Думские коммунисты

Как уже говорилось, их было мало. 14 человек из 442 — в поле не воины. К моменту начала войны их численность ещё уменьшилась: выяснилось, что депутат-большевик Роман Малиновский (настоящая фамилия неизвестна, не путать с Богдановым-Малиновским) — агент Охранного отделения и провокатор. Из фракции его выгнали, большевиков осталось пятеро.

Большевики-депутаты IV Государственной думы, арестованные царской охранкой в 1914 году

Эта группа публично осудила войну. Случай подкрепить слова делом представился практически сразу. Война — дело убыточное и затратное, требующее, помимо прочего, привлечения в казну дополнительных денежных средств. Государственная дума должна была рассмотреть вопрос о военных кредитах (и, разумеется, одобрить их). Военные кредиты — раскулачивание на нужды фронта. В первую очередь раскошелиться предстояло крупному капиталу. Крупный капитал, имевший большое представительство в Думе, был готов скинуться на войну. Против внезапно выступили те, кто вроде должен был бы всячески приветствовать изъятие денег у «буржуев проклятых».

«27 июля 1914 ГОДА в воскресенье около четырёх часов дня на Екатерининской площади (теперь площадь Коммуны), под видом гуляющих, в одиночку и группами, собирались демонстранты. Постепенно площадь заполнялась, но масса демонстрантов по стратегическим соображениям держалась близ тротуаров и парка, чтоб по сигналу с красным флагом построиться в ряды. Среди демонстрантов был и Сергей Есенин… Я с группой девочек (возраст 14-16 лет) стояла у школы (теперь здание Института путей сообщения). К нам подошёл мой брат Николай и сказал: “Бегите скорее домой, площадь окружила полиция”. Мы через Селезнёвскую улицу побежали домой на Антроповскую, а нам навстречу от Сущёвской пожарной части уже мчались на лошадях городовые. В те дни на Екатерининской площади полиция нагайками била людей, топтала их лошадьми. Среди демонстрантов были раненые, были произведены и аресты. Из организаторов демонстрации были арестованы Георгий Пылаев, брат Михаил и Валерьян Наумов».

Юрий Юшкин «Воспоминания К. Ф. Богоявленской: Публикация и комментарий. М. , 2002

Разумеется, голосов большевиков не хватило, кредиты были одобрены, но осадочек остался. Дружное одобрение Думой вопроса о военных кредитах должно было продемонстрировать единство царя, народа, общества и всего прочего, но демонстрация солидарности сорвалась.

На чрезвычайной сессии Государственной думы за голосовали все фракции, кроме социал-демократов. Этим ультралевые, по сути, подписали себе приговор. За большевиков взялись всерьёз. В начале ноября 1914 года охранка накрыла подпольную коммунистическую конференцию в Озерках. Её участниками были все пятеро депутатов-большевиков. В Думу они уже не вернулись, их лишили полномочий и предали суду. Тот, в свою очередь, оперативно признал их виновными в попытке свержения царизма и сослал в Сибирь на вечное поселение (правда, «вечность» оказалась короткой: сосланные большевики вернулись из Сибири уже в 1917 году — по понятным причинам).

За дело берётся Ленин

Наверное, даже кайзер Вильгельм и император Франц-Иосиф не желали поражения России так сильно, как Ленин.

Первую мировую Владимир Ульянов встретил в Галиции, принадлежавшей тогда Австро-Венгрии. Жил он в деревне Белый Дунаец, рядом со станцией Поронин. Едва противоборствующие армии начали движение навстречу друг другу, как Ленин был арестован по подозрению в шпионаже. В тюрьме он провёл две недели. Правительство Австро-Венгрии даже не подозревало, что человек, которого оно приняло за русского шпиона, в итоге сыграет важнейшую роль в выведении России из войны.

С каждым днём позиция Ленина всё больше радикализировалась. Если в августе 1914 года, выступая перед эмигрантами, он всего-навсего назвал войну «несправедливой» и «чуждой интересам трудящихся», то позже начал говорить гораздо жёстче. 26 июля 1915 года газета «Социал-демократ» выпустила статью Ленина под названием «О поражении своего правительства в империалистической войне».

Приведем несколько цитат:

«Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Это — аксиома».

«Противники лозунга “поражения” просто боятся самих себя, не желая прямо взглянуть на очевидный факт неразрывной связи между революционной агитацией против правительства с содействием его поражению».

«Пролетарий не может ни нанести классового удара своему правительству, ни протянуть (на деле) руку своему брату, пролетарию “чужой”, воюющей с “нами” страны, не совершая “государственную измену”, не содействуя поражению, не помогая распаду “своей”, империалистической “великой” державы».

Судьба предоставила Ленину шанс. Через два года он вернулся в Россию, где принялся активно содействовать как поражению, так и распаду, — и уже в марте 1918 года был заключён Брестский мир, по которому РСФСР выходила из войны с потерей около миллиона квадратных километров территории, принадлежавшей прежней империи.

А из известных участников той встречи в Крылатском своей смертью умерли только двое — Пётр Цельмин и Валерьян Наумов. Михаил Богоявленский (принявший псевдоним Власов) погиб в 1918 году на Северном Кавказе, а Георгий Пылаев и Мартын Лацис были расстреляны «за контрреволюционную деятельность» во время Большого террора в 1937-1938 годах.