В XVI веке деревней Марфино владели Дмитрий Пожарский, затем младший брат царя Василия Шуйского Иван, потом Богоявленский монастырь. В 1653 году в результате обмена её получил патриарх Никон — церковный реформатор, который пытался приподняться над светским монархом и оказался в опале.

Из крестьянской рубахи в обличие патриарха

В миру его звали Никита Минин. Под таким именем будущий патриарх родился в 1605 году в небольшом селе близ Нижнего Новгорода — в простом крестьянском доме. Ещё в незрелом возрасте мальчик поверил, что Господь хранит его и потому спас, когда он едва не угорел в печи. В Макарьев-Желтоводском монастыре Минин учился грамоте и церковному пению. Когда он вернулся по воле отца домой и женился, то судьба его уже была ясна. Вскоре Никита стал священником в селе Колычёво.

Через какое-то время отца Никиту приметили московские купцы, заезжавшие в село. Им пришлись по нраву начитанность и доброта священника, и они пригласили его в Москву. Переезд и служба в столичном приходе очень скоро омрачились смертью сразу троих его маленьких сыновей. После этого 30-летний батюшка Никита решил полностью отдать себя Богу и уговорил молодую жену уйти в монастырь. Сам же он, наконец избавившись от мирских хлопот, тоже принял постриг и под именем Никон поселился в Соловецком монастыре.

Просвещённый монах подружился со старцем, что руководил скитом, и тот позволил иноку служить литургию и участвовать в управлении монастырём. Никон явно отличался некоей человеческой и религиозной притягательностью и умел расположить к себе. Но обладал он и упрямым характером. Несколько лет спустя он поссорился со старцем, покинул Соловки и ушёл в бедный северный монастырь — Кожеозерский. Позднее небольшая братия избрала его своим настоятелем. Уже тогда, где бы ни оказался Никон, ему помогали главные черты его личности: непоколебимая вера, учёный и сильный ум, редкое обаяние и исключительное честолюбие.

Неудивительно, что когда Никон в 1646 году приехал в Москву собирать милостыню и поклониться царю Алексею Михайловичу (по обычаю новопоставленных игуменов), то понравился молодому монарху настолько, что тот решил оставить Никона в столице и сделать его архимандритом (то есть главой) крупного Новоспасского монастыря, в котором находилась родовая усыпальница Романовых. Это назначение сразу продемонстрировало особую милость царя.

Подле Алексея Михайловича тогда сформировался кружок «ревнителей благочестия», которые считали необходимым заново перевести церковные книги и проповеди, чтобы сделать их понятнее для паствы. Никон очень скоро вошёл в этот кружок. Там он и встретил протопопа Аввакума, своего земляка. Протопоп занимался исправлением церковных книг по церковнославянским и старогреческим образцам.

Титул патриарха Никона: «Великий Государь, святейший Никон, архиепископ Московский и Всея Великия, Малыя и Белыя России и многих епархий, земли же и моря сея земли патриарх».

Удалось Никону и подружиться с царём, и вот уже архимандрит не просто посещает его для духовных бесед, но и что-то советует о делах государства. Монарх очень сблизился с архимандритом — в своих письмах Алексей Михайлович называет его «великим солнцем сияющим», «избранным крепкостоятельным пастырем», «наставником душ и телес», «милостивым, кротким, милосердным», «возлюбленным своим и содружебником». И пары лет не минуло, а Никон уже стал митрополитом Новгородским и Великолукским, а в 1652 году, после кончины патриарха Иосифа, и патриархом всея Руси. Характерно, что амбициозный Никон на церемонии интронизации взял с Алексея Михайловича торжественное обещание не вмешиваться в церковные дела.

Так Никон и стал «Великим Господином» и «Великим Государем». Светский государь настолько доверял церковному, что оставлял его за главного на время военных походов. Никон активно поддержал воссоединение Украины с Россией в 1654 году, и епархии Юго-Западной Руси оказались под властью Русской церкви. Так же затем воссоединилась с Москвой Белоруссия.

Никон стал первым в России православным духовным лидером такого масштаба. Однако всем преимуществам этого сопутствовали и многие проблемы. К примеру, в более образованной Украине имелось больше учебников и словарей, и местные богословы оказались уровнем выше — по крайней мере, они были готовы к серьёзным теологическим спорам с католическими мыслителями.

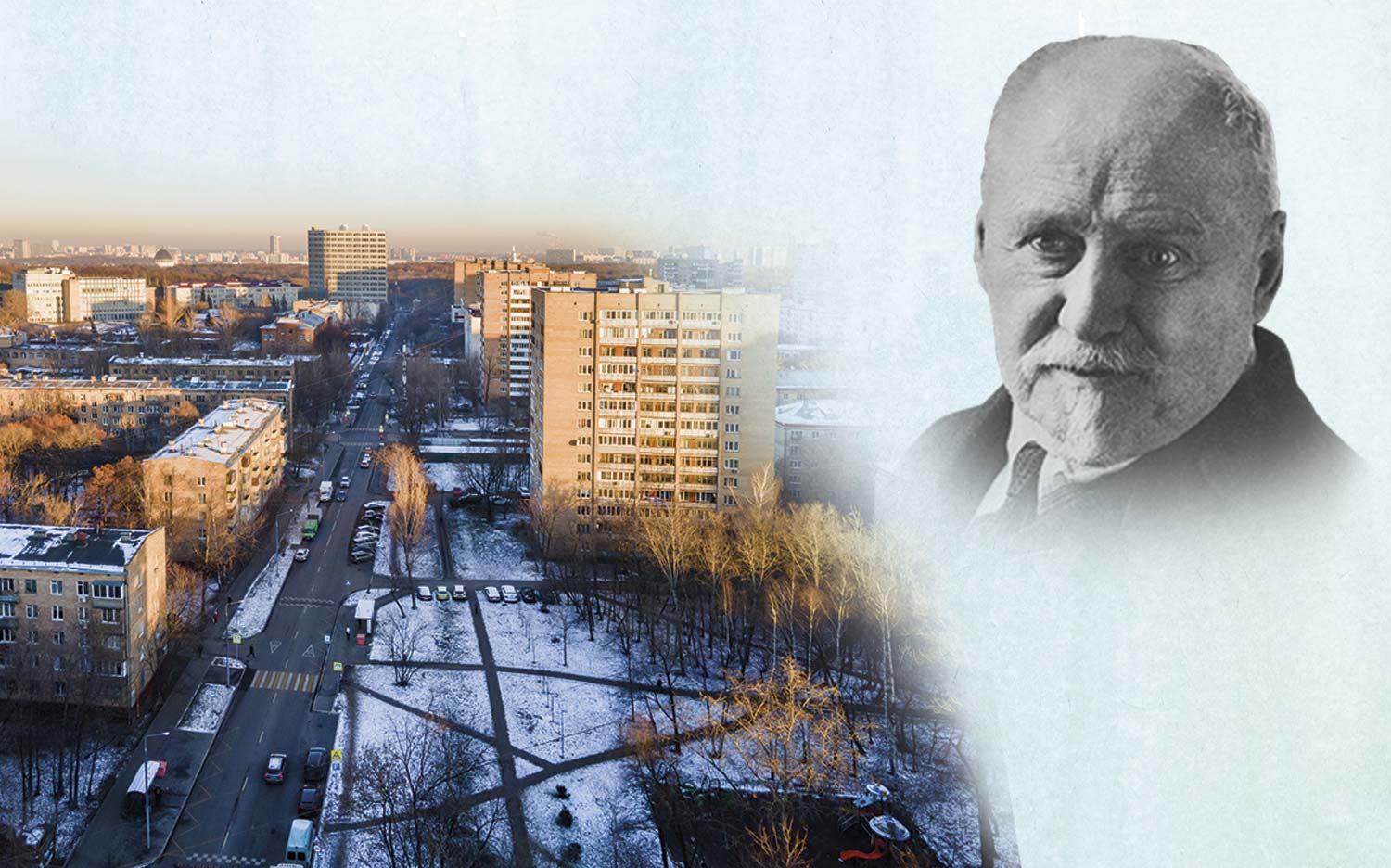

Как глава церкви Никон имел обширные земельные владения. Деревня Марфино, которую он получил в 1653 году, лишь одна из многих в патриаршем списке. В 1688 году патриарх Иоаким вернул деревню Богоявленскому монастырю. Почти столетие спустя (в 1764-м) императрица Екатерина Великая провела секуляризацию церковных земель и отняла у братии Марфино — в казну.

В годы патриарха Никона Москва наращивала своё могущество, именно в это время оформилась идея «Москвы — третий Рим». Эту формулу давным-давно сочинил ещё псковский старец Филофей, однако в его посланиях начала XVI века к дьякону Михаилу и великому князю Василию III содержался скорее эсхатологический, а не державный смысл. Филофей, как весь христианский мир той эпохи, жил в ожидании скорого и неминуемого конца света и полагал, что антихрист явится непременно в Москву, посему и «четвёртому Рим не быть».

Никону слова старца пришлись по душе, но патриарх их иначе интерпретировал — в великодержавном духе. Он хотел на самом деле сделать Москву третьим Римом, а кроме того, превратить Россию в теократическое царство, в котором патриарх стоит выше царя.

Другие православные патриархи не возражали против главенства московского, однако настаивали на соблюдении константинопольских книжных «стандартов». И Никону потребовалась реформа «под греков». Так как киевское духовенство ранее подчинялось Константинополю, именно богословов с юга патриарх пригласил в Москву для исправления канонов. Позднее противники никоновских преобразований корили его за то, что ради влияния он подчинился грекам и таким образом признал русское православие неполноценным.

Патриарх-реформатор

Идею величия церкви проще всего оказалось воплотить символически — в архитектуре. Волею Никона близ Москвы был построен «Новый Иерусалим» — так прозвали знаменитый Воскресенский монастырь на Истре. Евангельские топонимы перекочевали здесь на русскую почву. Истру величали Иорданом. Возвышенность, на которой расположился монастырь, досыпали, укрепили и нарекли Сионом. Восточнее неё появился Елеон, а севернее — Фавор. Главный собор повторял храм Гроба Господня. С восточной стороны к нему построили подземную церковь Константина и Елены наподобие иерусалимской, вырубленной в скале. Даже расположение ряда важнейших захоронений повторили в Воскресенском — Адама, первого ветхозаветного священника Мелхиседека, а также легендарных героев крестовых походов — первого христианского правителя Иерусалима Готфрида Бульонского (он себя называл «защитником Гроба Господня») и его брата и наследника, короля Иерусалима Балдуина Первого.

С исправлением церковных книг оказалось гораздо сложнее. Начало этой реформы Никон объявил в 1654 году на поместном соборе. Патриарх выбрал образцом не старые, а современные ему греческие книги. Казалось бы, что в этом плохого, но богословие тоже сильно зависит от политики и войн. К тому времени Константинополь давно пал под ударами турок (ещё в 1453 г.), и с тех пор многие православные священники учились в католических, а затем и в протестантских колледжах Италии и Германии. Это не могло не сказаться на их понимании Писания и других текстов. К примеру, Арсений Грек, один из тех, кто правил служебные книги, образование получил в Риме, Венеции и университете Падуи. В той же Венеции и печатали теперь греки свои книги. В результате православие подверглось некоторой латинизации.

Книги исправлялись не всегда грамотно и умело, ошибки оказались неизбежными. Перевод сопровождался утратой или затуманиванием изначального смысла некоторых фрагментов текстов. Паства и противники Никона встретили это в штыки. Они сочли оскорбительным и неприемлемым изменение краеугольного камня православия — символа веры, в которой святой дух лишился определения «истинный». На ошибки перевода в исправленных книгах не раз указывали критики Никона. В 1869 году даже пришлось создавать специальный комитет для исправления богослужебных книг и устранять все неточности, допущенные в XVII веке.

Однако самым спорным и болезненным преобразованием стала замена двоеперстия на троеперстие. Никон весьма неудачно решил начать свои реформы именно с этого. В канун Великого поста 1654 года он предписал верующим креститься отныне тремя перстами несмотря на то что прежде и греки крестились двумя, а восточные славяне в X веке просто переняли этот жест. Крестное знамение всегда имело сакральное значение, к нему прибегали в случае опасности для борьбы с нечистой силой. Реформа Никона казалась пастве губительной, народ боялся, что троеперстие не обладает чудодейственной силой и тот, кто осенит себя крестом таким образом, перед дьяволом окажется беззащитным.

Никон забыл о человеческой природе и совершил фатальную ошибку. Он попытался принудить непокорных к подчинению: московский поместный собор в 1656 году объявил еретиками всех, кто крестится двумя перстами, и предал их анафеме. Казус в том, что это уничтожало авторитет русских князей и святых, которые, конечно, на троеперстие уже перейти не могли. Получалось, что даже Сергий Радонежский еретик, раз старый обряд — ересь. Эта карательная мера привела народ в ужас, и многие восприняли её как знамение — пришёл антихрист. Так реформа крестного знамения вызвала болезненный раскол православной церкви. Разделение паствы на старообрядцев и никонианцев привело к многочисленным жертвам.

Новоиерусалимский монастырь. Истра

В огне раскола опальный Никон

На память приходит жуткая, напоминающая ведьму «Боярыня Морозова» кисти Василия Сурикова, вознёсшая два перста в знак проклятия. Это Феодосия Морозова, дочь одного из царских приближённых. Даже под пытками она не отреклась от старого обряда — не могла отдать себя в руки антихристу и сгубить душу. Так сильна оказалась её вера. Феодосию и её сестру сослали в Боровск и через несколько лет заморили там голодом. Сестру Евдокию Суриков тоже изобразил на своём знаменитом полотне — подле саней.

Немало людей последовало примеру боярыни. А лидером приверженцев старой веры стал прежний друг патриарха протопоп Аввакум. Он верил, что «послушание выше поста и молитвы, но не выше истины». В своём автобиографическом сочинении «Житие протопопа Аввакума» он рассказывал, что его сердце озябло и задрожали ноги, когда он увидел всё беззаконие «книжной справы» Никона. Аввакум был человеком крутого нрава и строгого благочестия, истовым верующим. Он решился обратиться к царю и отправил ему гневную челобитную, за что оказался в заточении в подвале Андроникова монастыря, а после в ссылке в Тобольске. Затем Аввакума и вовсе отправили за реку Лену к нерчинскому воеводе Пашкову.

Тем временем Никон создавал третий Рим «огнём и мечом». По мнению ряда богословов, жестокость расправ с непокорными двоеперстцами лишила патриарха связи с Богом — Господь от него отступился. Поэтому превратить Россию в теократию Никону не удалось. Алексей Михайлович, хоть и прозван был Тишайшим, в действительности обладал монаршей волей, достаточной для удержания в своих руках всей полноты реальной власти. Не помогли ни обаяние патриарха, ни его ум. Ещё в 1649 году, до интронизации Никона, царь принял Соборное уложение, согласно которому монастырские доходы отныне собирал специальный «монастырский приказ», по сути — светский орган; а государевы суды начали рассматривать церковные дела. Безуспешно Никон пытался отстоять независимость церкви и увеличить её влияние.

Заклятия и поругания на старый обряд отменил только поместный собор 1971 года — церковь признала никоновские анафемы «яко не бывшими». А вот многие упорные староверы по-прежнему считают «новых» христиан еретиками. Раскол XVII века до сих пор разделяет православных.

К размолвке старых друзей привела, казалось бы, мелкая частная стычка — царский человек ударил слугу Никона. Патриарх решил в знак протеста уехать в Новоиерусалимский монастырь, но от Московской кафедры не отказался. Алексей Михайлович отсутствие Никона пережил легко, и более того — призвал восточных патриархов осудить его. Шесть лет ушло на организацию поместного собора в Москве, но царь умел ждать.

Реформы тем временем продолжались, дело опального патриарха жило. Монарх не имел ничего против возвеличивания русской церкви, правда, он видел его скорее в духе цезарепапизма — то есть считал, что светская власть так или иначе должна контролировать духовенство. Сын Алексея Михайловича Пётр I довёл этот процесс до логического завершения, когда упразднил патриаршество, формально возглавил церковь и основал для управления ею Святейший правительствующий синод — подчинённый императору.

В том, что касалось церковного раскола, Алексей Михайлович и сам оказался бескомпромиссным. Он, как и патриарх, с удивительной жестокостью подавлял сопротивление реформам. Староверов сжигали в их собственных домах, а пепел развеивали по ветру. Двоеперстцам отрезали языки, четвертовали их, подвешивали за рёбра на крюках, их казнили и пытали тысячами. Тех, кто сжалился над старообрядцами и укрыл их у себя, лишали имущества. Иноки Соловецкого монастыря продержались в осаде семь лет, но в конце концов и их в 1666 году усмирили царские войска. В том же году церковный собор лишил патриарха Никона его сана, а затем его заставили удалиться в изгнание в Ферапонтов монастырь — простым монахом.

Спустя десять лет, когда Алексей Михайлович уже почил, Никона перевели в Кирилло-Белозерский монастырь, под ещё более строгий контроль. Царь Фёдор Алексеевич позволил опальному вернуться в Новый Иерусалим лишь через пять лет — в знак милости. Это случилось 1681 году. Однако Никон так и не добрался до любимой обители. По пути из ссылки он умер. Его похоронили в Воскресенском монастыре, а год спустя посмертно восстановили в сане.