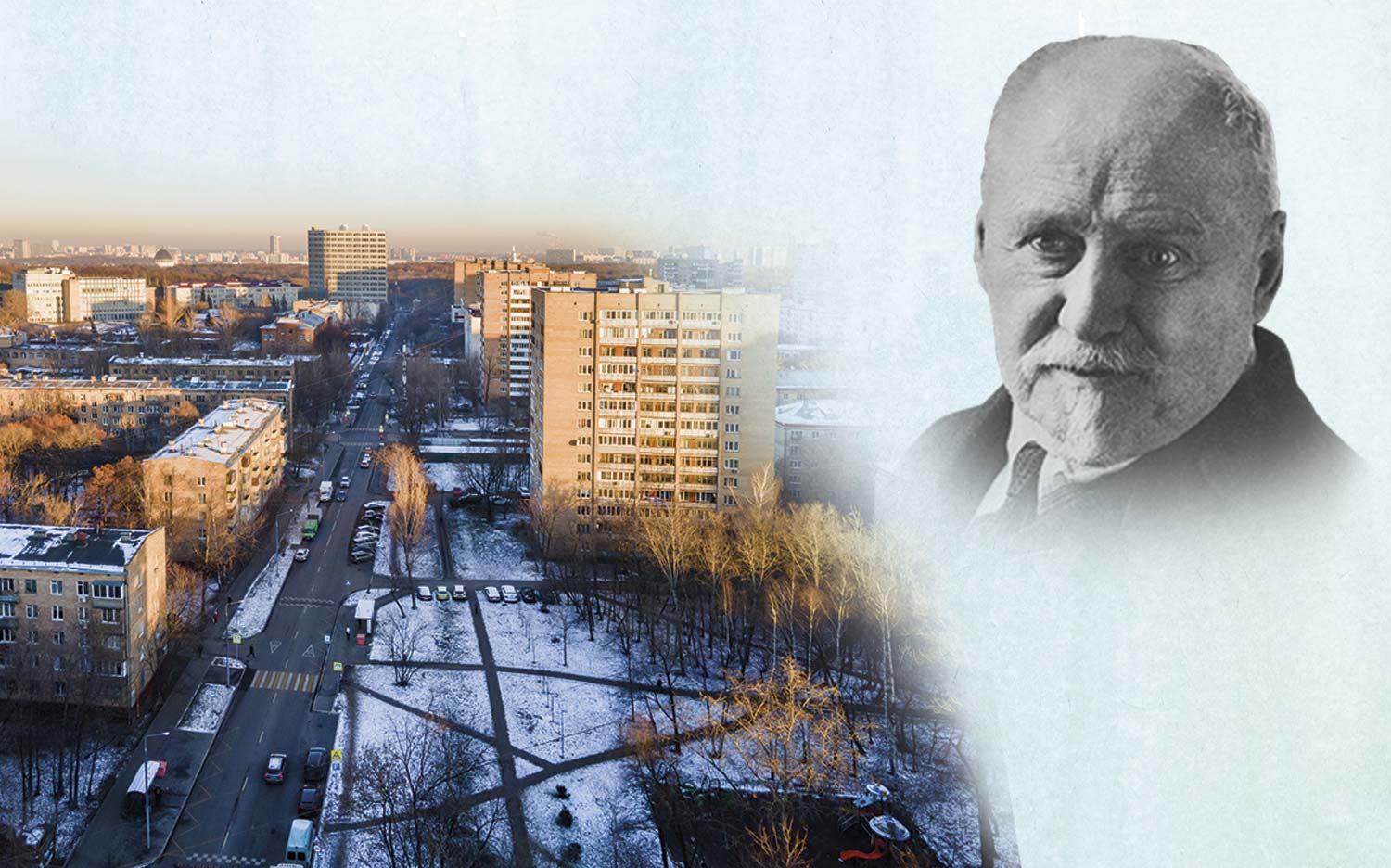

Имя Владимира Леонтьевича Комарова носит одна из самых длинных улиц района Марфино — где ещё, кроме как по соседству с Ботаническими улицами, «поселить» выдающегося исследователя флоры и президента Академии наук СССР… Правда, учёный сделал свои главные открытия очень далеко отсюда — на Дальнем Востоке, в Китае и Монголии.

Юный переводчик Дарвина

Детство Владимира Леонтьевича Комарова прошло в Северной столице России. Будущий учёный родился в октябре 1869 года. Его отец, штабс-капитан Генерального штаба, погиб, когда мальчик едва научился ходить. Матери пришлось нелегко, ведь муж после себя ничего ей не оставил. Вскоре она снова вышла замуж. Но едва Владимиру исполнилось 13 лет, он потерял и мать. Юношу взяла на воспитание семья родного дяди. Они же решили, где он будет учиться.

Будучи учеником 6-й казённой гимназии Петербурга, летние каникулы Комаров проводил в имении деда в Боровичском уезде Новгородской губернии. Уже тогда он стал проявлять интерес к ботанике: любил долго гулять и познавать растительный мир. Подросток читал книги по естествознанию и настолько погрузился в биологию, что даже решил перевести на русский язык фундаментальную работу Чарльза Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора». Владимир Леонтьевич сам вспоминал об этом: «На пороге университетской жизни я очень увлекался дарвинизмом и даже перевёл весь том о происхождении видов. К сожалению, позднее, в минуту острой самокритики, я эту рукопись сжёг и не могу теперь сравнить свой перевод с другими».

Юношеское увлечение очень скоро стало профессией.

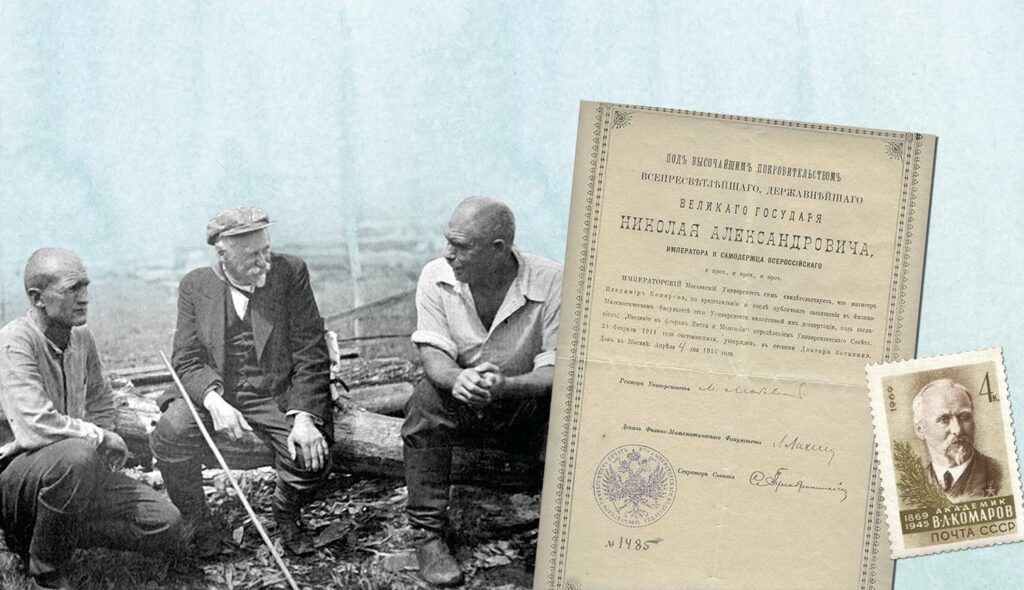

В. Л. Комаров (в центре) с друзьями, 1895 год

Первые экспедиции

В 1890 году Владимир Леонтьевич Комаров становится студентом физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Из двух разрядов, математического и естественного, он, конечно же, выбирает второй. В отличие от многих сверстников, Комаров уже тогда имел представление о своём научном будущем. Даже несмотря на то что родственники совсем не поддерживали его в желании полностью отдать себя ботанике и предрекали ему безденежье и жалкую старость, будущий академик уверенно шёл к своей цели.

Увлечённого, горящего идеей студента заметили преподаватели. Владимир Комаров дважды за годы учёбы побывал в Туркестане с научной экспедицией. Итогом этих поездок стали три большие работы о флоре бассейна реки Зеравшан. Стоит ли говорить, что выпустился Комаров из университета с дипломом I-й степени.

В. Л. Комаров с сотрудниками заповедника «Кедровая падь», 1930-е годы // Диплом Императорского Московского университета о присвоении степени доктора ботаники В. Л. Комарову, 1916 год

Путешествия по Дальнему Востоку

Из-за своих политических увлечений в студенческие годы (в частности, теорией марксизма) выпускник считался «неблагонадёжным» и уже не мог готовиться к профессорскому званию в стенах университета. Поэтому вскоре после его окончания в 1894 году Владимир Комаров отправляется в длительную экспедицию на Дальний Восток как сотрудник Управления по изысканиям Амурской железной дороги. Исследователь занялся изучением местной растительности, а результаты работы отразил в статьях «Условия дальнейшей колонизации Амура» и «Ботанико-географические области бассейна Амура».

На этом экспедиции ботаника-географа по Дальнему Востоку не заканчиваются. На протяжении следующих двух лет он продолжал изучать этот богатейший регион, путешествовал по Приморью, Приамурью, Маньчжурии и Корее. За научную работу в экспедициях Владимир Комаров удостоился высокой награды Русского географического общества — Большой серебряной медали им. Н. М. Пржевальского.

По Комарову, Раса есть «однородная группа индивидуумов, связанных общей племенной жизнью, общностью физиологических процессов и большой наследственной стойкостью». Проще говоря, это подвид или сорт определённого вида, который в ходе естественного отбора в какой-то географической области приобрёл уникальные признаки, общие для всей популяции этой области.

В результате дальневосточных путешествий появился ещё один труд Владимира Комарова — «Флора Маньчжурии» в трёх томах. Сочинение опубликовано в 1909 году в Петербурге, а после переведено на многие иностранные языки. Эта работа по праву получила мировую известность, ведь и сегодня её научная ценность несомненна. Учёный сформулировал своё представление о расах растений, а также подробно рассказал о 1682 видах, среди них — 84 новых представителя флоры, которые открыл сам Комаров.

Как автора «Флоры Маньчжурии» ботаника отметили в Императорской академии наук и французской Международной академии ботанической географии. После Маньчжурии последовали экспедиции в Саянские горы, в Монголию, на Камчатку… Но несмотря на все заслуги, учёный пока так и оставался просто преподавателем в университете и консерватором в Ботаническом саду.

В. Л. Комаров с сотрудниками Ботанического сада, 1924 год

В Академии наук СССР

Комаров любил сложные задачи: отправляться в неизвестные места, искать и исследовать новые виды растений, определять их в группы и придумывать названия, расширять географию изысканий и свой кругозор. За это его уважали и ценили в научном мире. В 1914 году Комаров стал членом-корреспондентом Императорской Академии наук. Спустя шесть лет видные научные деятели, окрестив его «первым авторитетом по флоре Азии», признали его достойным звания академика. Кандидатура Комарова получила больше всего голосов, и вот большой учёный по праву стал действительным членом Академии по отделению физико-математических наук.

В новой должности Комаров продолжает писать о ботанике и географии, структурирует данные других путешественников, обобщает свои собственные. Параллельно редактирует многотомное издание «Флора СССР» и становится живой легендой. Обладая вдобавок ко всему организаторским талантом, в 1930 году Владимир Комаров заступает на пост вице-президента Академии наук СССР, а уже через 6 лет меняет его на пост президента. Его главная идея, а потом и цель во главе академии — «организовать сеть научно-исследовательских станций на местах для непосредственного изучения того или другого природного явления или же процесса…». Усилиями Комарова и его коллег начали появляться филиалы АН и научные базы — в Закавказье, на Дальнем Востоке, на Урале, в Средней Азии, на Севере России.

Комарову приходилось управлять Академией в непростое время: война, провокации, необходимость постоянно находить компромиссы и принимать единственно верные решения. Всё это не могло не сказаться на его здоровье. В 1939 году у Владимира Леонтьевича случился инсульт, который повлёк за собой временный паралич. Тяжёлое восстановление выпало на его 70-летие и 45-летний юбилей научной деятельности. В связи с этим его именем был назван крупнейший в мире Ботанический институт АН СССР.

Несмотря ни на что президент продолжал работать и отдавал последние силы делу всей своей жизни. В 1944 году Владимир Леонтьевич Комаров ещё успел получить звание Героя Социалистического Труда, а в 1945-м возглавить Институт истории естествознания и техники АН. Академик ушёл из жизни в возрасте 76 лет. Его имя продолжает жить в названиях множества растений, насекомых, гор, вулканов, ледников… и московской улицы.