В Москве есть известные «медицинские» места. Любой житель столицы знает клиники Пироговки, «Склиф» на Сухаревке, а название «Каширка» понятно без пояснений. Соколиная Гора не входит в число районов с такими местами, однако здесь находятся две больницы — тоже славные и тоже с богатой историей.

Фортунатовская, дом 1

Не один десяток московских улиц назван в честь врачей — это Большая Пироговская и улица Бурденко, Сеченовский переулок и набережная Ганнушкина… Есть в столице Больничный переулок и Госпитальная площадь. А в районе Соколиная Гора проходит не особенно длинная, меньше километра, Лечебная улица. Она получила своё название в честь расположенной неподалёку больницы.

Сегодня она именуется так — «Городская клиническая больница им. Ф. И. Иноземцева». Но многие помнят её «тридцать шестой», кто-то Измайловской, а кто-то и Благушинской — как её только ни называли. Служила она и фабричной амбулаторией, и земской больницей, и лечебницей. В общем, росла и менялась вместе с районом, прирастала всё новыми койками. Для больницы это, поверьте, очень важно.

Официальный адрес больницы: Фортунатовская улица, дом 1. Что интересно, сегодня этот «дом 1» стал почти условностью: по этому адресу расположено 10 корпусов, 15 подразделений, а отделения устанешь считать — больше 70. Но каких-то 120 лет назад здесь действительно стоял один дом, арендованный у мещанина Адольфа Жуковского. В нём расположилась Измайловская амбулатория — в фабрично-заводском районе без медицины никак не обойтись.

Машина скорой помощи, 1933‒1934 годы; Скорая помощь у больницы №36, 1993 год

Лечебница всея округи

В 1897 году стало понятно, что вместо Измайловской амбулатории надо строить лечебницу. Через четыре года на этом месте уже стояла Измайловская земская больница. Её первым и главным врачом стал Ксенофонт Языков, основоположник небольшой династии — его сын Дмитрий Ксенофонтович заведовал кафедрой травматологии в Боткинской. Коек насчитывалось всего 20, и помогали здесь всем: и рабочим (а руководители фабрик совсем не приветствовали госпитализацию трудящихся, соглашались отпустить в больницу только тех, кто получил на производстве травму), и окрестным жителям. А раз обслуживали всех, то и отделения прирастали — появились родильное, инфекционное, в 1909 году в больнице начали работать хирург и зубной врач.

Амбулатория — это даже не поликлиника в современном понимании. Это учреждение оказывает медицинскую помощь «на приёме», коек для госпитализации нет. Специализация врачей ограничена терапией, хирургией, возможно, стоматологией. С XVII века амбулатории в России возникали при аптеках, на фабриках и т. д. Земские больницы — следующая ступень. Они располагали 30–40 койками и несколькими врачами в штате. В идеале земская больница в общей сложности должна была обслуживать 10 тысяч человек в радиусе примерно 10 вёрст. В реальности получалось в разы больше. Имелись и огромные для своего времени больницы, например, Екатерининская на 150 коек, и они неизменно пользовались высоким покровительством.

В 1917 году больницу снова переименовали, на сей раз в Благушинскую, а несколько лет спустя она официально стала городской, то есть перешла в ведение Московского отдела здравоохранения. Очень интересно почитать отчёты того времени «о выполнении наказов избирателей». Чего только люди не просили! Открыть кабинет по хирургическим болезням — сделано. Развернуть при больнице физиотерапевтическое отделение — запланировано на 1936 год. Ввести ночные дежурства — врачи принимают по ночам. Да даже наказ «увеличить количество халатов для посетителей» больница выполнила. Рентгенкабинет больницы оборудовали по последнему слову — райздравотдел поставил аппарат глубокой рентгенотерапии. К 1934 году количество коек увеличилось до 250. В общем, больнице везло: внимания ей уделяли много, и она росла.

В конце 1940-х советская медицина немного оправилась от последствий войны и переживала реформу, в ходе которой больницы объединялись с поликлиниками и амбулаториями. По замыслу авторов преобразования, это должно было улучшить подготовку врачей и ускорить госпитализацию пациентов. В итоге возникли так называемые центральные и номерные больницы, и именно тогда Благушинская стала больницей №36. Она оказывала разные виды помощи, но приоритетным стал приём «по скорой».

Остаётся она такой и сегодня — скорая помощь доставляет сюда пациентов с травмами, в том числе сложными, а также с ожогами. Есть в больнице и роддом, и офтальмологическое отделение, и сосудистый центр, именно сюда везли пострадавших после терактов в Москве и даже от пожара в пермском клубе «Хромая лошадь».

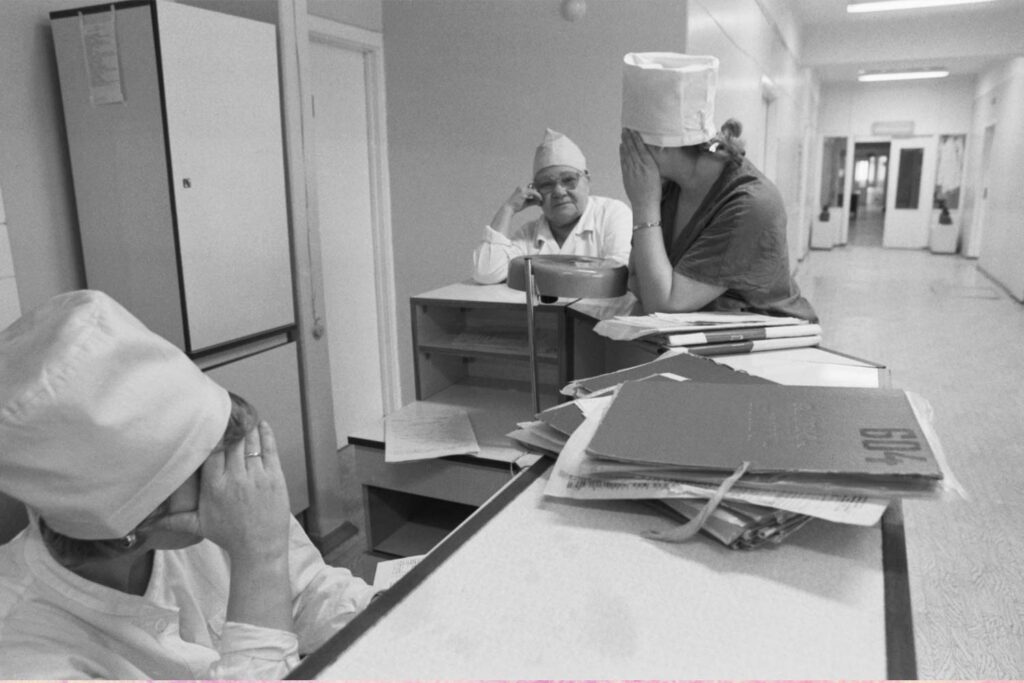

Медсестра в реанимационном отделении ГКБ № 36. Фото А. Куденко, 2010 год

Имени Иноземцева

Сегодня больница носит имя Фёдора Ивановича Иноземцева, выдающегося хирурга, который первым в России сделал операцию пациенту под эфирным наркозом. Он был профессором Московского университета, старался внедрять в российскую медицину достижения европейской науки. Даже медицинское образование он хотел реформировать по европейскому образцу. Его учениками были Иван Сеченов, Николай Склифосовский, Сергей Боткин — врачи, составившие славу отечественной медицины.

Николай Мамонов, один из основателей Общества русских врачей, писал об Иноземцеве: «Врачебная помощь, быстрая, сподручная и почти даровая была организована в приёмной Фёдора Ивановича. Из этой приёмной образовалась своего рода поликлиника. В ней собиралось ежедневно не менее десяти врачей, которые под его непосредственным руководством исследовали приходящих больных, подавали им советы и раздавали рецепты с особенными отметками для получения лекарств из аптеки г. Больта, который обещал отпускать и действительно отпускал их по уменьшенным ценам».

Так что вовсе не удивительно, что Благушинская больница носит именно его имя. На протяжении более чем 100 лет здесь неизменно придерживаются принципа: помощь должна быть оказана всем и в равной мере. Прямо как в той маленькой амбулатории, которая начиналась с одного арендованного дома.

Александр Фёдорович Билибин (1897–1986); Элла Сергеевна Горбачёва (1940–2016). Фото с сайта spid. ru; Фёдор Иванович Иноземцев (1802–1869)

«Соколинка»

Но это не единственная больница района. На 8-й улице Соколиной Горы находится ещё один «городок» — почти 20 корпусов Инфекционной клинической больницы №2. Она чуть моложе Благушинской, но её заслуги перед Москвой ничуть не меньше.

Эпидемии и пандемии — это хорошо знакомая в России беда. Сто лет назад в стране свирепствовали грипп испанка, тиф, холера и другие болезни. А между тем эпидемии и до революции случались с пугающей регулярностью — 25% смертей были следствием инфекционных заболеваний. Советы уже в 1918 году образовали несколько комиссий по борьбе с эпидемическими болезнями, и в данном случае они были не просто формальностью — уже к 1930-м годам не осталось ни оспы, ни чумы. Но людям угрожали и другие опасные инфекции, поэтому в 1937 году на Соколиной Горе открылась большая специализированная больница на 1000 коек. Её называли (и до сих пор в народе называют) «Соколиная гора». Здесь работали известные инфекционисты — академики Александр Билибин и Константин Бунин.

Многие сотрудники отделения по профилю ВИЧ отказываются фотографироваться, чтобы не осложнять себе личную жизнь. Фото В. Христофорова, 1990 год

«ВИЧ надо брать живьём». «Московский комсомолец», 2008 год

Именно в эту больницу госпитализируют сегодня половину взрослых пациентов с инфекционными заболеваниями: от малярии до туберкулёза. Но особую известность «Соколинка» получила, когда в 1987 году здесь открылось первое и долгое время единственное в стране отделение по профилю ВИЧ. Сегодня в открытых источниках в Интернете легко можно прочитать об эмоциях, которые испытывают люди, узнав, что у них вирус иммунодефицита. Но в конце 1980-х, когда наука ещё мало знала об этом заболевании, непросто приходилось и врачам. Ведь непонятно было, как работать с пациентами, какие особенности есть у болезни. Отделение возглавила Элла Сергеевна Горбачёва, которая спустя несколько лет организовала и работу Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.