Усадьба Кусково в Вешняках — символ величия Шереметевых. Она принадлежала этому древнему боярскому роду с конца XVI века и вплоть до революции 1917 года. Главная ветвь рода — потомки генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, героя Полтавы и соратника Петра, возведённого царём в графское достоинство.

Герб Шереметевых

Герб напоминает о древнем происхождении рода Шереметевых. На щите — в золотом поле корона в лавровом венке, герб владетелей Прусских. Под короной — два серебряных креста. Под ними — боярская шапка, а на полумесяце — меч и копьё.

Османский пленник

Со старшим сыном генерал-фельдмаршала судьба обошлась несправедливо. Михаилу Борисовичу Шереметеву (1672-1714) несомненно было уготовано большое наследство, обширные имения и место подле государя. Но его жизнь сложилась совсем по-другому.

Допетровская часть его жизни была степенной и размеренной: Михаил Шереметев служил стольником, причём весьма усердным: осталось упоминание о том, что государь наградил его своим кафтаном «с пупчатым соболиным исподом». Затем, видимо, вместе с отцом поступил на военную службу и в ратном деле отличился — в 1701 году вышел победителем из сражения со шведами. Михаил Шереметев командовал вторжением на территорию Лифляндии, ему выделили значительные силы — 11 тысяч воинов. Этому отряду противостояло намного меньшее число шведов, 550 человек, но даже так лёгкая победа не была гарантирована: среди оставленных на Раппиной мызе войск были хорошо обученные драгуны. К тому же шведы занимали укреплённую позицию и ждали нападения. Однако Шереметев-младший проявил военную хитрость. Лучшие силы его отряда, драгуны, делали вид, что атакуют укрепления, а остальная конница зашла в тыл и ударила по неприятелю. Со стороны шведов погибло 400 человек, Михаил Шереметев потерял убитыми девятерых. Конечно, эта победа — не самая впечатляющая, но психологически важная: русские войска впервые после Нарвы атаковали шведов и взяли верх.

Шереметева заслуженно чествовали как победителя. К 1704 году он стал майором и командовал Астраханским полком. Через пару лет он уже полковник и командир полка своего имени. Судьба недавнего триумфатора резко переменилась в 1711 году. После неудачи в Прутском походе Россия потеряла многое. В числе условий, выдвинутых Оттоманской Портой, было и требование заложников — вице-канцлера Петра Шафирова и Михаила Шереметева, сына главнокомандующего. В статусе аманатов они и отправились в Стамбул. Как ни странно, Шафиров при этом исполнял роль посла и следил за тем, чтобы султан не отменил Прутский мир, — Россия могла потерять ещё больше. Шафиров слал в Москву шифрованные письма («цифирью»), высказывая опасения: «Мы чаем, что над нами, как над аманатами, поступит султан свирепо и велит нас казнить, а не в тюрьму посадит»

Положению их не позавидуешь. Русские заложники подолгу оставались в тюрьме. Тот же Шафиров жаловался на условия содержания — отсутствие света, смрад и скверную еду. Но настоящая трагедия произошла с Михаилом. В конце декабря 1711 года секретарь английского посла Уайзброд писал в Лондон министру иностранных дел Сент-Джону: «Рассказывают также, будто молодой Шереметев помешался. Он, впрочем, и до отъезда из дома имел склонность к помешательству; с ним случались припадки бешенства». Поздней осенью 1712 года Шафиров, Шереметев и новый заключённый Пётр Толстой сидели в Семибашенном замке, Едикуле и сетовали на дурное обращение: «Посадили нас в тюрьму едикульскую, в которой одна башня да две избы <…> и держат нас в такой крепости, что от вони и духу в несколько дней принуждены будем помереть».

В марте 1713 года возобновились мирные переговоры, и Шереметева отпустили. Он отправился на родину, но до Москвы не добрался. Осенью 1714 года сын генерал-фельдмаршала скончался в Киеве.

Неизвестный художник. Портрет Петра II Россия, XVIII в.; Анна Петровна Шереметева; Варвара Алексеевна. П. A. Ротари (1750–60 гг., Кусково)

Блистательный богач

Отец — герой Полтавы, первую половину жизни посвятивший дипломатии, вторую — войнам. Сын же Пётр Борисович (1713-1788) на государственном поприще ограничился написанием труда под названием «Устав о должностях и преимуществах обер-камергера».

Он родился, когда его старший брат сидел в стамбульской тюрьме. С самого детства Пётр был обласкан высочайшими милостями: его крестником стал гетман Скоропадский, товарищем по детским играм — император Пётр II. По высочайшим приказам он с подросткового возраста получает одно воинское звание за другим, а Анна Леопольдовна жалует его ещё и в действительные камергеры Императорского двора.

Елизавета Петровна в 1754 году производит Шереметева в генерал-лейтенанты с сохранением придворного звания, а Пётр III семь лет спустя назначает его обер-камергером (тогда это был самый высокий чин при дворе). Шереметев (уже генерал-аншеф) участвует в коронационных торжествах Екатерины II и получает назначение в Сенат. Императоры и императрицы, регентства и дворцовые перевороты — всё это идёт только на пользу карьере Шереметева — баловню судьбы для успеха нужно было просто присутствовать при дворе и носить свою благородную фамилию.

И это ещё не всё. В 1743 году Пётр Борисович сочетался браком с Варварой Алексеевной Черкасской, дочерью великого канцлера и богатейшего человека России Алексея Михайловича Черкасского. За год до этого старый князь скончался, других детей у него не было, и всё гигантское состояние перешло к Шереметеву. Он стал одним из самых богатых дворян страны, с десятками поместий по всей России и 140 тысячами душ крепостных.

Но не всё так безоблачно. Женился Пётр Борисович не только по расчёту, но и по любви. В 1767 году Варвара Алексеевна скончалась, а вскоре умерла и старшая дочь Шереметева Анна. Для графа это стало ударом. Он попросил императрицу позволить ему оставить государственную службу. «Мы чрез все время службы его долговременной предкам Нашим и Нам самим, бывши всегда довольны его верностию и усердием, всемилостивейше снисходим на его прошение и увольняем его вечно от службы Нашей военной и гражданской», — ответила Екатерина II.

«На покупку в село Мещериново мебели, деньги за что ты все последнею ценою сторгуешь, взять от Ивана Аргунова, из доходу Миллионного дому. Уложа хорошенько, отправить прямо в Мещериново, особым обозом, а карточные столы для здешнего в Московский дом при том же отправить из Фонтанного дому, уложа хорошенько; в Московский же дом из проходной, что обито желтыми атласами, два зеркала и два столика мраморных, что стоят под теми зеркалами, экран с гербом моим, да колясочку, в которой ездят по покоям».

Из указаний Петра Борисовича Шереметева

Как ни странно, в поисках утешения Пётр Борисович Шереметев обрёл своё истинное призвание. Он с пылом принялся обустраивать свои владения, прежде всего усадьбу Кусково. Граф следил за каждой мелочью, ежедневно рассылая управляющим распоряжения относительно предметов роскоши, еды, напитков, картин, посуды, экзотических растений…

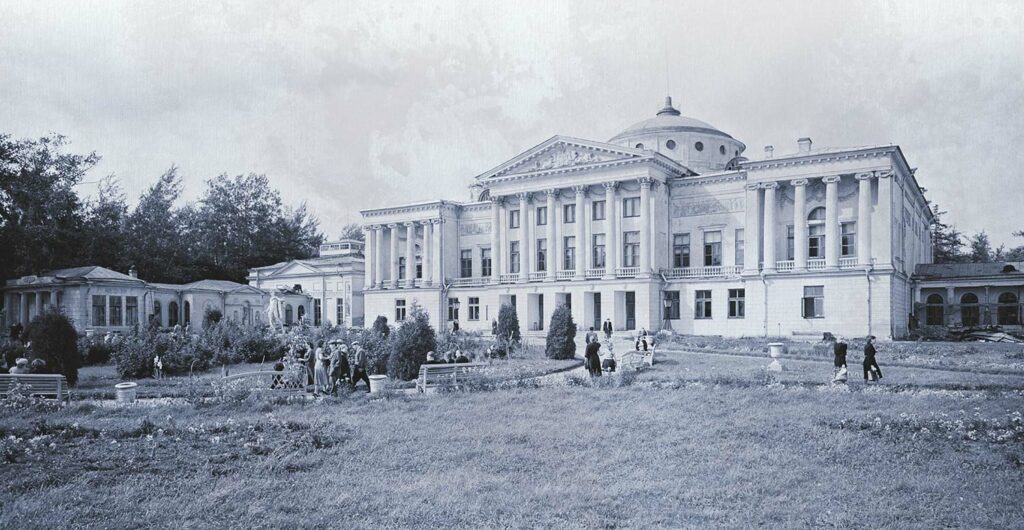

Останкино. Шереметевский дворец. 1954–1957 гг

Всё подбиралось с большим вкусом. Граф Шереметев покровительствовал художникам и скульпторам, в имении у него висели картины Рафаэля, Ван Дейка, Веронезе, Рембрандта, портреты Гроота, Франкара и Аргунова. Последний, кстати, происходил из крепостных. К крестьянам Шереметев относился лучше, чем большинство помещиков, — поощрял таланты крепостных, многих отправлял на учёбу в Петербург и в Европу. У Шереметева останавливалась и Екатерина II, и другие августейшие особы, например, австрийский император Иосиф II. Лучше других описал свой визит французский посланник граф де Сегюр:

«Вся дорога от города до Кускова была освещена самым великолепным образом. Обширный сад графа и зверинец, убранные с большим вкусом множеством картин-транспарантов, волшебно красовались при освещении их разноцветными огнями. В прелестно выстроенном театре была представлена большая опера; не зная языка русского, я мог только судить о музыке и балете; первая изумила меня своей приятной гармонией; балет же — поражал изящным богатством одежд, красотой, искусством танцовщиц и легкостью мужчин. <…> Та же пышная роскошь явилась и за происходившим ужином; я никогда не видел у частных лиц такого громадного количества всяких золотых и серебряных сосудов, фарфора, алебастра и порфира, которым изобиловали столовые залы графа. Но всего удивительнее было то, что все это несметное число хрустальной посуды, покрывавшей стол, за которым сидело около ста человек, было разукрашено вделанными в каждую вещь дорогими, неподдельными драгоценными каменьями разнообразнейших цветов и пород».

Современники отзывались о Петре Шереметеве как о человеке добром, не заносчивом, увлечённом. Вокруг него всегда было множество приживалов, бедных чиновников, которым граф, не задумываясь, предоставлял стол и кров, а порой и пенсию. Пётр Борисович скончался в 1788 году, оставив всё своё огромное состояние сыну Николаю.

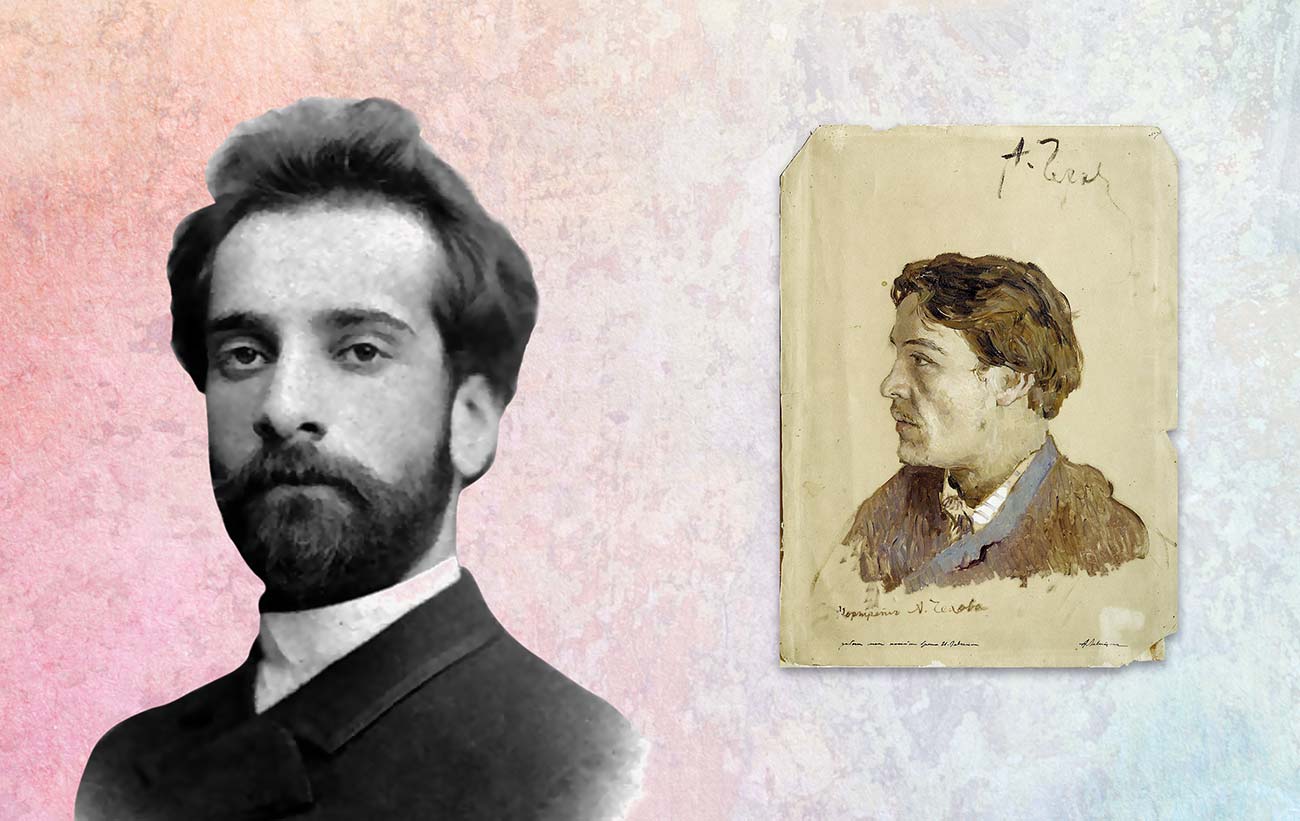

Сын графа и крестьянки

«Обладая великим имением, не ослепляйся, повторяю тебе, богатством и великолепием во избежание всяких излишеств и прочих удовольствий <…> распоряжай так, чтобы одна часть удовлетворяла твоим нуждам, а другая посвящаема была в жертву общей пользе, благу других, во благо и утешение себе», — Николай Петрович Шереметев оставил сыну Дмитрию подробное завещание. Старый граф советовал присмотреться к его собственной жизни: после смерти жены он направил значительные средства на благотворительность. Дмитрий Николаевич (1803–1871), сын крепостной актрисы, никогда не забывал советов отца и предсмертной воли матери.

По завещанию ему достались прекрасные опекуны, которые обеспечили вступление в права наследства и безупречное домашнее образование. Семнадцатилетний Шереметев, когда был представлен императору Александру и произведён в камер-пажи, немедленно заявил, что главным делом своей жизни считает поддержание основанного его отцом Странноприимного дома. И в самом деле он много средств и сил отдал благотворительности. Сразу же после встречи с императором Дмитрий распорядился о выделении денег на расширение больницы и богадельни при ней, а также увеличил содержание служащим Дома.

Вид на Странноприимный дом. 1914 год

В молодости он успел послужить в гвардейском Кавалергардском полку. В декабре 1825 года Дмитрий Николаевич был на Сенатской площади — но не на стороне взбунтовавшихся дворян. Затем в составе своего полка он подавлял польское восстание, брал Варшаву. В 1838 году Шереметев покинул армию и перешёл на службу в Министерство внутренних дел. Выйдя через одиннадцать лет в отставку, граф занимался только благотворительностью.

Дмитрий Николаевич не просто поддерживал Странноприимный дом, а жертвовал на него с каждым годом всё большие суммы. Шереметев покрывал текущие расходы и пополнял неприкосновенный капитал Дома, чтобы заведение безбедно существовало и после его смерти. Он щедро раздавал деньги на строительство церквей, сельских и городских школ. На это уходила большая часть дохода, приносимого непомерными владениями. После отмены крепостного права состояние Шереметева сократилось, но он по-прежнему отдавал на благотворительность те же суммы, что и раньше, а разницу покрывал за счёт уменьшения собственных расходов. Впрочем, было бы преувеличением сказать, что Шереметев с отменой крепостного права обнищал и отдавал последнюю рубашку. Его сын и наследник Сергей Дмитриевич Шереметев к революции 1917 года был обладателем состояния почти в 38 миллионов рублей.