Мурал со старинной рекламой, один из самых необычных в мире храмов с колокольней, старейшая в России парфюмерная фабрика, хлебозавод от Георгия Марсакова и рабочий клуб от Константина Мельникова — в нашем материале.

Длина маршрута — 4,4 км, или 6,5 тыс. шагов.

Среди 10 московских вокзалов два стоят особняком — Рижский и (1) Савеловский — так как с них не отправляются поезда дальнего следования. С осмотра последнего мы и начнем прогулку.

Савеловский вокзал, 1902 год. Фото: Pirogov / pastvu.com

Чтобы понять, откуда в бывшей Бутырской слободе появилось такое название, нам необходимо (хотя бы мысленно) отправиться в Тверскую область, в Кимры. Нынешний микрорайон города с именем Савелово является бывшей деревней, к которой по инициативе председателя правления общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги Саввы Мамонтова к 1900 году была подведена железная дорога из Москвы.

В перспективе планировалось продлить железнодорожную линию до Углича, Калязина и, что особенно важно, до Рыбинска, чтобы соединить водный торговый путь по Волге с Москвой. Савва Мамонтов, осознавая, что в первые годы эксплуатации дорога не принесет прибыли, вместе с министром финансов Сергеем Витте считал ее стратегически важной для экономического и инфраструктурного развития северных регионов России.

Из-за низкой экономической эффективности дороги денег на вокзал в Москве было заложено немного, поэтому выбрали площадку за пределами Москвы, у Бутырской заставы, где цена на землю была невысока. Уже в 1900 году Московская городская дума изменила границы Москвы и включила вокзал в состав города.

Строительство вокзала завершилось к 1902 году, автором проекта считается инженер А. С. Сумароков.

Савеловский всю свою историю был скорее вспомогательным вокзалом, чем местом, у которого велась бойкая торговля или происходили важные исторические события. Такой статус даже зафиксирован в «Двенадцати стульях» (1927) Ильфа и Петрова: «Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. Это башмачники из Талдома, жители города Дмитрова, работники Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебниково. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большее расстояние по этой линии — сто тридцать верст».

Савеловский вокзал. Фото: К. Спасский

В 1987–1992 годах под руководством Я. В. Шамрая было проведено расширение и реконструкция вокзала.

Зачастую можно встретить информацию о том, что изначально вокзал назывался Бутырским. При этом на картах и открытках тех времен он либо называется Савеловским, либо подписан просто как «Вокзалъ Савел. ж. д.».

У вокзала вы можете увидеть (2) водонапорную башню, которая, по некоторым данным, построена аж в 1856 году. Ее можно увидеть в фильме «Немые свидетели» (1914) режиссера Евгения Бауэра.

Водонапорная башня, 1914 год. Кадр из фильма «Немые свидетели» (1914).

Логично, что башня уже долгое время не используется по назначению, ожидая своего будущего. Такие объекты часто переделывают в необычные жилые дома или студии архитектурных бюро.

Водонапорная башня. Фото: К. Спасский

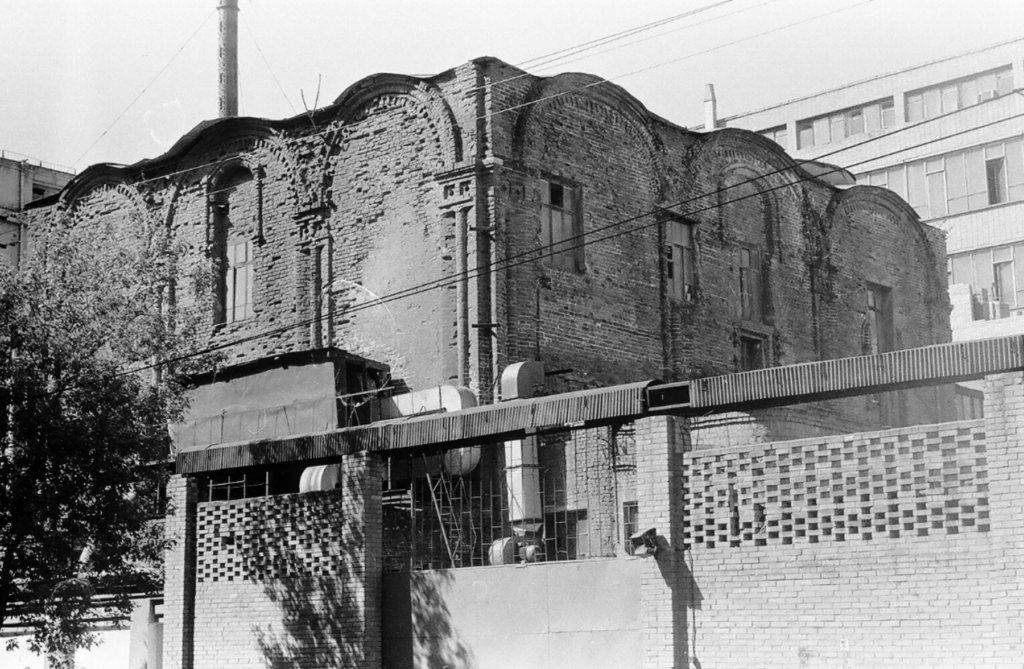

Переходим через Бутырскую улицу, чтобы оказаться на территории (3) бизнес-парка «Фактория», корпуса которого относятся сразу к трем периодам.

Часть из них относится к фабрике по производству анилиновых красок, открытой в 1877 году Германским Акционерным обществом. Также здесь находятся здания, относящиеся к бывшей шелкопрядильной фабрике под названием «Анонимное общество прядения коконного отброса в России», появившейся в 1899 году на месте бывших казарм Бутырского полка.

Бизнес-парк «Фактория». Фото: К. Спасский

Позднее предприятия были национализированы, а на рубеже XX и XXI веков перепрофилированы под офисы. Также комплекс получил несколько современных корпусов.

Далее пройдем до (4) особняка Келлера, который был построен в 1909 году по проекту Михаила Черкасова в модном тогда стиле модерн. Он являлся лишь частью комплекса производственных, хозяйственных и жилых сооружений, который был выстроен для немецкого промышленника и торговца Густава Келлера. В Спасо-Глинищевском переулке он торговал под фирмой «А. В. Кениг» принадлежностями для тиснения. А. В. Кениг содержал «Склад типолитографских и переплетных машин, шрифтов, литографских камней, бронзы, красок и принадлежностей тиснения» на Маросейке.

Особняк Густава Келлера. Фото: К. Спасский

В советский период здание, где раньше жил немец, сменило назначение: сначала его занял райком комсомола Тимирязевского района, а позже там разместилось отделение ГИБДД.

По той же Вятской улице был выстроен (5) клуб фабрики «Свобода», созданный по проекту выдающегося архитектора Константина Мельникова — мастера авангарда.

Клуб фабрики «Свобода» в процессе строительства, 1930 год. Фото: Konl / pastvu.com

Разработка проекта необычного здания началась в 1927 году после утверждения правительством плана строительства клубов на четыре года. Согласно ему, в Москве в 1926-1930 годах предполагалось возведение 30 рабочих клубов, в том числе для трудящихся фабрики «Свобода».

Константин Мельников в своем проекте взял за основу сферическую форму, напоминающую цистерну или сигару с пропорциями ширины к длине 1:2, которая была установлена на корпусе первого этажа. Эта «сигара» была разделена на две равные части с помощью подвижной стены. Одна часть предназначалась для театральной сцены, а другая — для кинозала с экраном и проекционной будкой. При необходимости стена могла подниматься, объединяя пространства театра и кинотеатра в единый зал, способный вместить до тысячи зрителей. Однако Мельникову не удалось полностью воплотить свой замысел из-за ряда ограничений. В итоге сферическая форма была заменена на граненую, а запланированные пандусы, ведущие к цистерне, уступили место обычным лестницам. Кроме того, первоначальный проект предполагал несколько входов в здание, но в реализованной версии клуба при фабрике «Свобода» остался только один вход — со стороны Вятской улицы.

Клуб фабрики «Свобода». Фото: К. Спасский

После Великой Отечественной войны здание было сильно упрощено: окна заложили, внешние лестницы демонтировали. Став Дворцом культуры имени Горького, в таком виде он просуществовал до рубежа XX и XXI годов. В 2003-2004 годах была произведена реставрация. Внешне зданию вернули первоначальный вид, то в экстерьерах авангард во многом сменился на «лужковскую» капромантическую эклектику.

Сейчас здание переживает очередное возрождение, но от предыдущих его отличает полное внимание к деталям и оригинальному проекту. Уже весной 2025 года клуб фабрики «Свобода» полностью вернет себе эстетику по Константину Мельникову — что внутри, что и снаружи.

Саму (6) мыльно-косметическую фабрику «Свобода» создали на базе старейшей в России парфюмерной фабрики товарищества «А. Ралле и Ко», открытой в 1843 году.

Перед фабрикой «Свобода», 1927 год. Фото: Bacia / pastvu.com

Объемно-пространственная композиция из корпусов фабрики формировалась с XIX века вплоть до конца XX века. Вдоль Вятской улицы сохранились модерновые корпуса фабрики, выстроенные в 1898 году по проекту архитектору французского происхождения О. Ф. Дидио, популярному в среде московских предпринимателей.

Мурал с рекламой фабрики «А. Ралле и Ко». Фото: К. Спасский

На одном из современных корпусов, выходящих на 4-й Вятский переулок, можно увидеть воссозданную рекламу.

(7) Доходный дом Колупаева в стиле модерн с симметричными эркерами и фасадом, облицованным керамической плиткой-кабанчиком, был построен в 1907-1913 годах архитектором Иваном Стакановым.

Доходный дом Колупаева (справа), 1930-е годы. Фото: Mchpv / pastvu.com

Это одно из последних сохранившихся на Бутырской улице дореволюционных зданий. Сейчас оно ожидает реконструкции.

Доходный дом Колупаева. Фото: К. Спасский

Неподалеку от него находится один из самых интересных градостроительных казусов Москвы, а, может, и мира.

Остатки колокольни храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе (справа), 1979 год. Фото: rubleff / pastvu.com

Наверняка вы, проезжая по Бутырской улице, обращали внимание на (8) одиноко стоящую колокольню. Для тех, кто бывает здесь только транзитом, может казаться, что сохранилась она по какой-то неведомой причине от какого-то снесенного в советское время древнего храма, на месте которого выросли модернистские «коробки». В реальности одна из этих «коробок» лишь отделяет колокольню от самого (9) храма, выходящего на Большую Новодмитровскую улицу.

Колокольня храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе. Фото: К. Спасский

В деревянном исполнении появился в 1647 году, был построен на средства боярина Никиты Романова. В честь окончания войны с Османской империей и Крымским ханством в 1682-1684 годах был построен большой полковой соборный двухстолповый храм с четырехстолповой трапезной и шатровой колокольней. Строительство велось за счет солдат Бутырского полка, крупные пожертвования сделали Петр I и Иван V.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе с колокольней, начало 1900-х годов. Фото: ArchitectorS / pastvu.com

Храм в последующие века переживал множество событий: разорение во время нашествия Наполеона, последующее воссоздание и реконструкцию начала XX века.

В советское время был отдан заводу № 132 Глававиапрома, ставшим режимным предприятием «Знамя». В связи с этим в начале Великой Отечественной войны храм и колокольня были «срезаны», чтобы немецкие летчики не могли ориентироваться на него как доминанту при бомбардировках Москвы.

В 1970 году при строительстве нового цеха завода снесли трапезную и храм, находящийся на тот момент под государственной охраной, оказался разделенным новым заводским зданием на две части.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе, конец 1980-х годов. Фото: losinka1 / pastvu.com

После развала СССР храм и колокольня сначала были переданы Русской православной церкви, а затем и восстановлены.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе. Фото: К. Спасский

В разделяющем их здании сейчас обустроены офисы, с точки зрения архитектуры оно не несет особой ценности, поэтому «объедение» храма с колокольней еще может состояться. А пока колокольня будто вершина айсберга намекает на то, что где-то рядом все-таки можно найти большой храм.

История (10) дизайн-завода «Флакон» связана с парфюмерным заводом, мимо которого мы сегодня уже проходили. В 1864 году предприятию Альфонса Ралле и Фредерика Дютфуа понадобился хрустально-стекольный завод Дютфуа, производивший, среди прочего, флаконы для парфюмерного производства Ралле. Для этого было приобретено 2 гектара земли, и за год возведено предприятие по проекту инженера-архитектора Александра Никифорова.

Предприятие АОЗТ «Флакон: Москва-Париж», 1990-е годы. Фото: ArchitectorS / pastvu.com

Завод ожидало довольно типичное будущее: расширение и модернизация, а после Октябрьской революции — национализация и переименование.

После распада СССР сюда ненадолго вернулись французы — парфюмерная компания Comptoir de Parfum. «Второе пришествие» оказалось не столь успешным, поэтому в начале 2000-х годов завод окончательно закрылся.

Дизайн-завод «Флакон». Фото: К. Спасский

В 2009 году в бывших заводских корпусах открылся Дизайн-завод «Флакон» — уникальный культурный и креативный кластер, ставший для Москвы одним из символов преобразования промышленных территорий в современные пространства для творчества и бизнеса. В 2011 году в отечественной версии журнала Forbes предприятие было включено в список 14 проектов, изменивших облик Москвы к лучшему за последние 20 лет.

Завершим прогулку у еще одного успешного примера ревитализации (оживления городского пространства) — (11) довоенного Хлебозавода № 9, который в XXI веке переосмыслил себя как арт-квартал.

Хлебозавод № 9, 1933 год. Фото: IBarantsev / pastvu.com

Построенный в 1934 году, он стал одним из семи конструктивистских хлебозаводов-автоматов, спроектированных инженером Георгием Марсаковым. Раскинутые по Москве, они с помощью технологий автоматизации решали проблему нехватки хлеба в городе. Несмотря на последующие модернизации, к началу XXI века здание окончательно устарело технологически.

Арт-квартал «Хлебозавод». Фото: К. Спасский

При этом архитектурно оно попало на волну любви к стилю лофт, который проще всего реализовывать в стенах бывших промышленных предприятиях.

Так и появился еще один известный далеко за пределами Москвы креативный кластер, который вместо хлеба «выпекает» более насущную для XXI века высокую добавленную стоимость.

Кирилл Спасский