С 1869 года семья Марии Ермоловой снимала дачу в посёлке Новое Владыкино. Будущая актриса и сёстры гуляли по окрестностям (теперь это районы Марфино и Отрадное), ходили на речку и пруд, в гости к соседям. Здесь, в любимом месте, Ермолова построила позднее свой домик, куда приезжала летом к родителям. А в остальное время покоряла тысячи москвичей.

Театральная судьба

Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, знаменитая переводчица, страстная поклонница актрисы и близкий её семье человек, в воспоминаниях описывает, какое невероятное театральное впечатление производила Мария Николаевна. Её величественная фигура, её грация, изумительное «живое» лицо и богатейший по диапазону голос. При этом в жизни Мария Николаевна была чрезвычайно скромна, молчалива и даже малообщительна, письма писала краткие, своих чувств выражать как будто и не умела. Даже сетовала, что без сцены и текста словно лишается способности чувствовать.

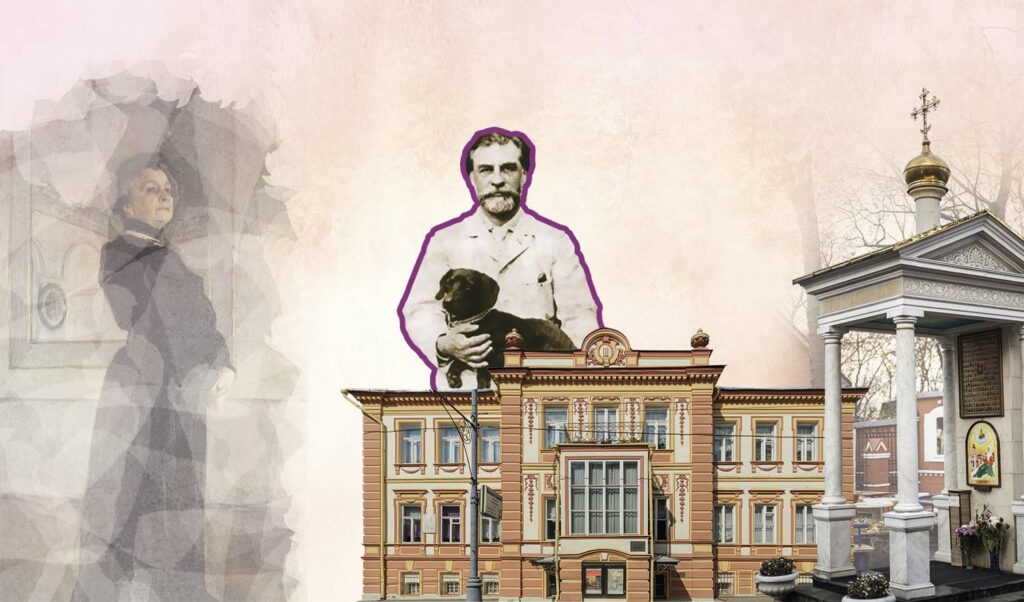

Совсем рядом с тем местом, где прежде стояла дача Ермоловых, находится церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Алтуфьевское шоссе, дом 4). На кладбище при храме похоронены родители и сёстры Марии, и здесь же, по завещанию, похоронена она сама.

Мария Николаевна Ермолова происходила из семьи совсем простой, но уже связанной с театром. Дед был крепостным скрипачом у князей Волконских, а получив «вольную», служил «гардеробмейстером» в Малом театре; отец писал водевили и работал суфлёром, а сама Мария росла за кулисами и ещё четырёхлетней решила, что будет «великой актрисой». Именно так. Семья эти намерения дочери поддерживала, и девочку девяти лет отдали в театральное училище, на бесплатное место в балетном отделении. Вскоре выяснилось, что Мария неуклюжа, талантом к балету не наделена и может простоять всю карьеру в кордебалете «у воды» — то есть в самом последнем ряду никудышных танцовщиц.

«Не быть актрисою»

В свободное от балетных занятий время юная Маша предавалась драматическому искусству: разыгрывала сцены, учила наизусть драмы — читать она выучилась по театральным пьесам. Первая роль в водевиле, в тринадцать лет, оказалась неудачной. Знаменитые артисты вынесли Марии вердикт — «не быть актрисою». Но она верила в своё призвание и попыток изменить судьбу не оставляла. Ей исполнилось всего 16 лет, когда в поисках замены заболевшей актрисе ей предложили роль в спектакле «Эмилия Галотти». Роль пришлась «по размеру» и по темпераменту. Юную дебютантку вызывали на поклон двенадцать раз, сама она коротко написала в дневнике: «Я счастлива сегодня». Проучившись ещё два года в театральном училище, Мария Ермолова поступила в труппу Малого театра.

Первые годы в театре юной актрисе предлагали роли в комедиях и водевилях, но её дарование явно тяготело к трагедии. Самые нехитрые характеры и персонажи Мария Николаевна перерабатывала куда глубже и серьёзнее, чем предполагали авторы. Театральный критик Влас Дорошевич так описывал эту особенность актёрского подхода Ермоловой:

«На сцене Ермолова варит варенье. Правдин её спрашивает…

Ещё никакой грозы, бури и в помине нет.

Спокойная молодая девушка ведёт ясную жизнь.

Ни в кого она ещё не влюблялась. Никто у неё любимого человека не отбивал.

Правдин спрашивает:

— Из чего варите варенье?

Ермолова отвечает:

— Из вишни.

Но как!

Можно подумать, что молодая девушка варит варенье из собственной печени».

Впрочем, эту же статью Дорошевич заканчивает признанием, что Ермолова — великая артистка. Несмотря на московскую «легенду» вокруг её имени, на всеобщее обожание и преклонение публики и рецензентов.

Татьяна Львовна Щепкина-Куперник отмечала, что «Москва преклонялась перед нею от мала до велика» и что все готовы были ей «служить как королеве». Тем не менее Ермолова отличалась полным отсутствием надменности и обращалась одинаково приветливо как с высокими чинами, так и с последними театральными служащими.

Когда Ермолова стала получать роли «по себе», она сыграла незабываемых героинь: Офелию, Дездемону, Елизавету, Марию Стюарт, Федру, Сафо и леди Макбет. Успех был оглушительный и непременный. Лучшей и самой важной для русского театра ролью сама Мария Николаевна считала роль Жанны д’Арк в драме Шиллера «Орлеанская дева» — артистка исполняла эту роль в течение восемнадцати лет.

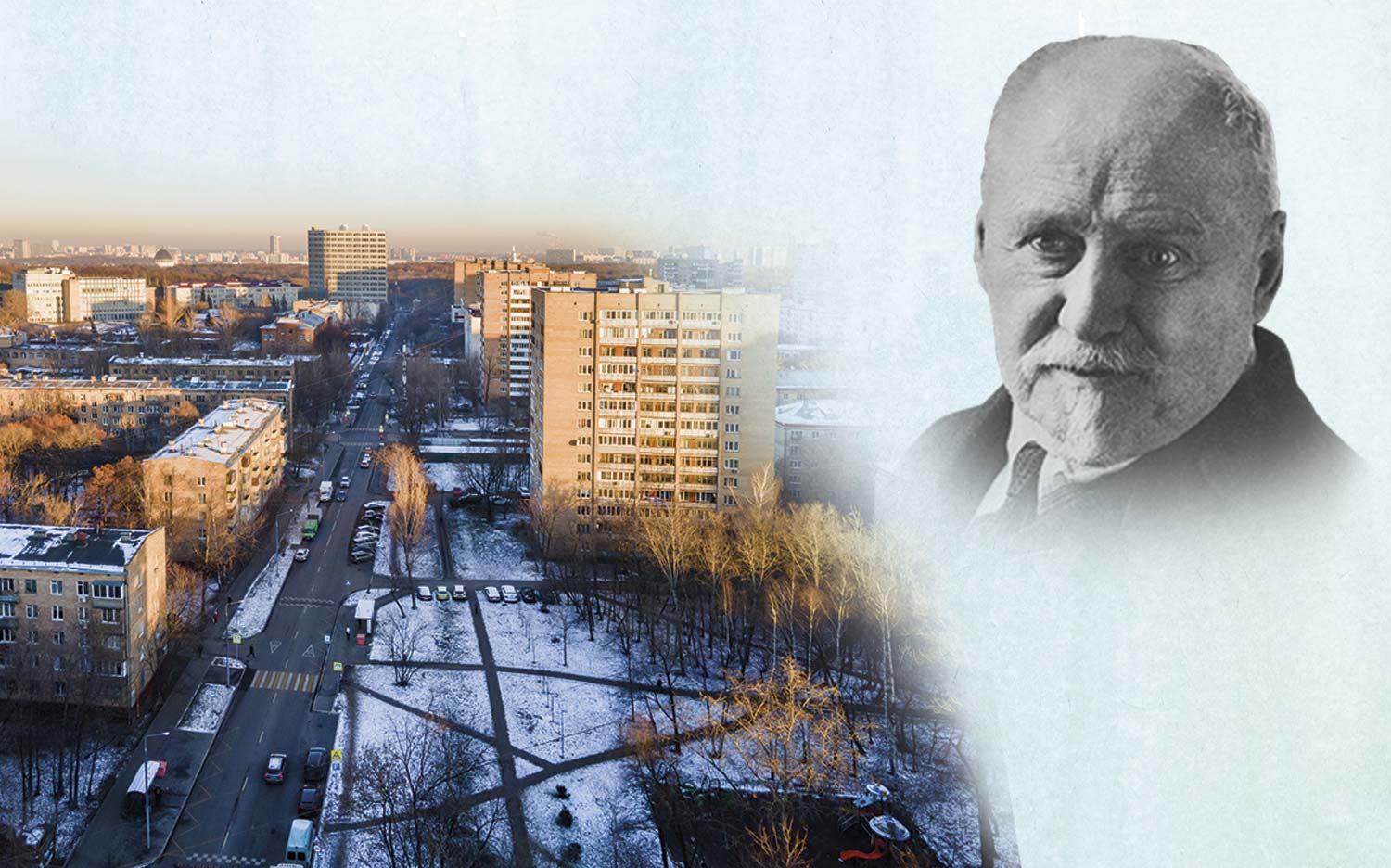

Портрет актрисы М. Ермоловой. Валентин Серов, 1905 год; Николай Шубинский // Место захоронения Ермоловой

Первая Народная

Переход от героинь к «старухам» Ермоловой давался тяжело, ей даже пришлось сделать перерыв, чтобы отойти от привычных ролей. На сцене великая актриса царила полвека. В 1920 году уже советская власть присвоила ей, первой из актрис, звание «Народная артистка республики». Официально сцену Ермолова покинула в 1923-м, но ещё давала концерты как чтица, встречалась со зрителями. Однако очень скоро здоровье стало подводить.

Частная жизнь Марии Николаевны выглядела мирно: она вышла замуж в 23 года за будущего успешного юриста, присяжного поверенного Николая Шубинского. Он был потомственным дворянином, землевладельцем и конезаводчиком, принимал участие в общественной жизни, стал одним из создателей партии октябристов, избирался членом Государственной думы. Брак оказался неудачным, интересы и склонности супругов не совпадали, и вскоре каждый зажил своей жизнью. Дочь Маргарита, родившаяся в 1876 году, была единственной причиной, по которой этот союз сохранился, хотя и формально. Позднее она написала воспоминания о матери и отметила, что брак «сделался фиктивным», причём мать, чтобы не оставлять дочь равнодушному отцу, пожертвовала своей личной жизнью и любовью.

Особняк на Тверском бульваре, где сейчас расположен дом-музей Марии Ермоловой, Николай Шубинский купил в 1889 году. После революции 1917 года всё имущество Николая Петровича национализировала советская власть. Особняк Моссовет отдал актрисе Ермоловой в пожизненное пользование. Муж артистки покинул страну в 1918 году и спустя три года умер в Константинополе.

Два погоста

В последние годы жизни болезнь обессилила Ермолову, она даже разговаривала мало, только благодарила за внимание, уход и любовь. Когда Мария Николаевна умерла (это случилось 12 марта 1928 года), прощание с ней длилось несколько дней. Отпевали актрису в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот при большом стечении народа и духовенства, прощание прошло в Щепкинском фойе Малого театра. Потом, согласно завещанию, гроб с телом Марии Николаевны перевезли во Владыкино, где она и похоронена. В дальнейшем, когда Новодевичье кладбище стало некрополем для самых выдающихся граждан страны, прах Марии Ермоловой перенесли туда. Но вот как именно и когда это было сделано — сведения разнятся. Надпись на камне у церкви Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине сообщает — в 1969 году. Другие источники называют и просто «тридцатые» годы, и 1940-й, и 1971-й.

Вряд ли Ермолову похоронили на Новодевичьем позднее Татьяны Щепкиной-Куперник (она скончалась в 1952 году) и дочери — Маргариты Зеленской (она умерла в 1965-м). Могила Ермоловой на Новодевичьем кладбище есть в списке взятых под охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 1960 года. Скорее всего, прах власти перенесли в 1940-м, а документы об этом могли пропасть во время войны. История умалчивает, сделали ли всё должным образом, но ходил слух, что прах родных Ермоловой перенесли на Долгопрудненское кладбище, а из могилы актрисы извлекли и перезахоронили только кость руки! На месте могилы у Рождественской церкви сейчас можно увидеть табличку: «Здесь покоятся великая русская актриса Мария Николаевна Ермолова, её родители и сестры»; а рядом — небольшой обелиск с крестом и надписью: «Здесь с 1928 по 1969 годы была погребена великая русская актриса Мария Николаевна Ермолова, её родители и сёстры. Вечная память».