Февральская и Октябрьская революции 1917 года, Гражданская война и последующее установление советской власти первоначально практически никак не сказались на парикмахерской индустрии: все оставалось примерно так же, как и в начале века. Разумеется, значительно снизился уровень жизни общества, а следовательно, поход к «модному» парикмахеру могли себе позволить далеко не все. Но с приходом Новой экономической политики (НЭПа) и возвращением более-менее стабильной жизни в городах страны ситуация начала выправляться, и уже к 1930-м годам власти озаботились некой стандартизацией работы парикмахерских. К тому же эта сфера услуг, как и все остальные, стала исключительно государственной, а значит, вполне себе регулируемой с помощью специальных постановлений.

Мясницкая улица, 1927 год

В 1936 году специальным приказом Народного комиссариата коммунального хозяйства РСФСР было принято решение расширить сеть парикмахерских салонов, улучшить их работу, разработать новые правила работы мастеров, а также утвердить новые прейскуранты на оказываемые услуги. Кроме того, отдельным постановлением парикмахерам стали присваивать категории квалификации, введено звание «мастер парикмахерского дела», а с 1938 года им стали выдавать трудовые книжки. Что касается столицы, то здесь в дополнение к упомянутым выше приказам и постановлениям стали добавляться свои: 15 декабря 1939 года Моссовет выпустил постановление, регулирующее правила и условия содержания для городских парикмахерских. Во-первых, любое новое учреждение такого профиля можно было открыть только с разрешения Управления предприятий коммунального обслуживания и одобрения Госсанинспекции. Во-вторых, парикмахерские должны были располагаться в закрытых помещениях, быть изолированными от иных помещений и иметь отдельный вход (по последнему пункту исключения делались для парикмахерских при банях). В-третьих, открывать парикмахерские салоны на рынках можно было только по особому разрешению Госсанинспекции, и они должны были располагаться в специальных павильонах, вдали от мест торговли съестными продуктами. Если какая-либо парикмахерская не соответствовала установленным требованиям, то ее помещение подлежало обязательному переоборудованию.

Укладка в советской парикмахерской, 1930-е годы

Помещения парикмахерских нельзя было использовать в качестве жилых или для предоставления ночлега, в каждом салоне должна была быть санитарная книга, жалобная книга и инструкция Госсанинспекции. Клиентам и сотрудникам запрещалось курить в помещении, за нарушение грозил штраф в 25 рублей. За иные нарушения предусматривались предупреждения, штрафы до 100 рублей и даже исправительные работы сроком до 30 суток. Все работающие парикмахеры должны были иметь удостоверение, подтверждающее его квалификацию, и не менее раза в месяц проходить обязательный медицинский осмотр. Запрещалось обслуживать нетрезвых посетителей, клиентов в неопрятном виде, с кожными заболеваниями, а также стричь взрослых людей в детских парикмахерских. С такими правилами московские салоны встретили начавшуюся Великую Отечественную войну.

В парикмахерской, 1956 год

В послевоенное время отечественную парикмахерскую индустрию приходилось выстраивать почти с нуля, поскольку она лишилась множества квалифицированных кадров, да и сами заведения пришли в некоторый упадок. Тогдашние столичные власти обратили на это внимание, и в 1950 году Моссовет издал решение №61/5, которое должно было положить начало масштабным преобразованиям. В первую очередь решено было привести в надлежащий порядок 49 парикмахерских, особое внимание уделялось заведениям в Киевском и Свердловском районах Москвы (ныне упраздненные), где было расположено много важных организаций и учреждений. Помимо этого, срочной модернизации подверглись салоны при Сандуновских и Центральных банях, а также при гостиницах «Москва» и «Гранд-отель», поскольку эти места пользовались большой популярностью у москвичей. В ряде районов города произошло расширение сети салонов, а при проектировании новых жилых массивов обязательно предусматривалось выделение помещений под парикмахерские. Следили и за оснащенностью самих помещений салонов: инструментами, мебелью, необходимым инвентарем и бельем, для чего из городского бюджета было выделено около 4 миллионов рублей. Устанавливались специальные стерилизаторы, минимум по одному на каждые семь кресел. Было организовано производство и продажа изделий из волос, выделялись специальные места для стрижки детей-дошкольников, а где этого сделать не получалось, вводилась практика обслуживать их вне очереди. Ввели даже такую специальную услугу, как вызов парикмахера на дом, но только в исключительных случаях.

Московский парикмахер за работой, 1960-е годы

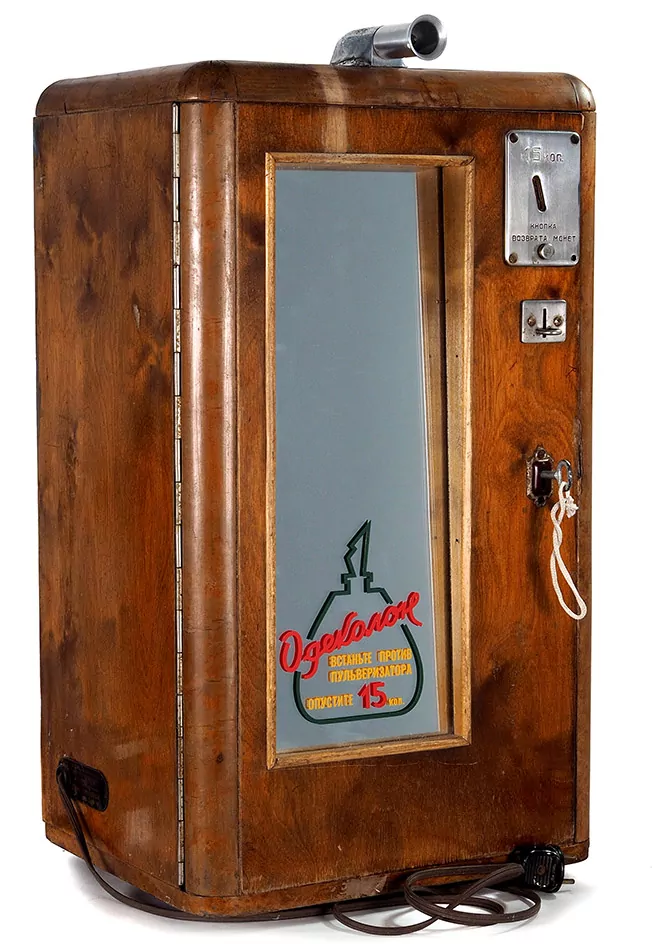

С 1951 года в московских салонах разрешили применять парфюмерию высших сортов, а клиентам выбирать фасон стрижки по специальному альбому. Стоимость мужской стрижки фиксировалась — 1 рубль 50 копеек за обычную и 2 рубля за «модельную». Позднее ценовая политика, которую в СССР определяло государство, пересматривалась: в 1960-70-е годы мужская стрижка стоила 40 копеек, столько же стоила и стрижка усов, а подстричь бороду было чуть дороже, 55 копеек. Женская стрижка по методу «Сассон» обходилась в 1 рубль 60 копеек, завивка на бигуди — 80 копеек, а полный комплект, включавший стрижку и химическую завивку, обходился московским модницам почти в 5 рублей. Примерно в те же годы появилось диковинное даже по сегодняшним временам изобретение под названием «парфюмерный автомат». Это была небольшая деревянная будка, похожая на телефон-автомат, в которую посетитель бросал от 5 до 20 копеек и получал распыленную на него щедрую порцию одеколона. После такой процедуры, как правило, приходилось еще долго проветриваться, настолько сильным был запах. Пользовались такими автоматами только мужчины, женщины предпочитали более изящное и привычное обращение с парфюмерией.

Парфюмерный автомат, 1959 год

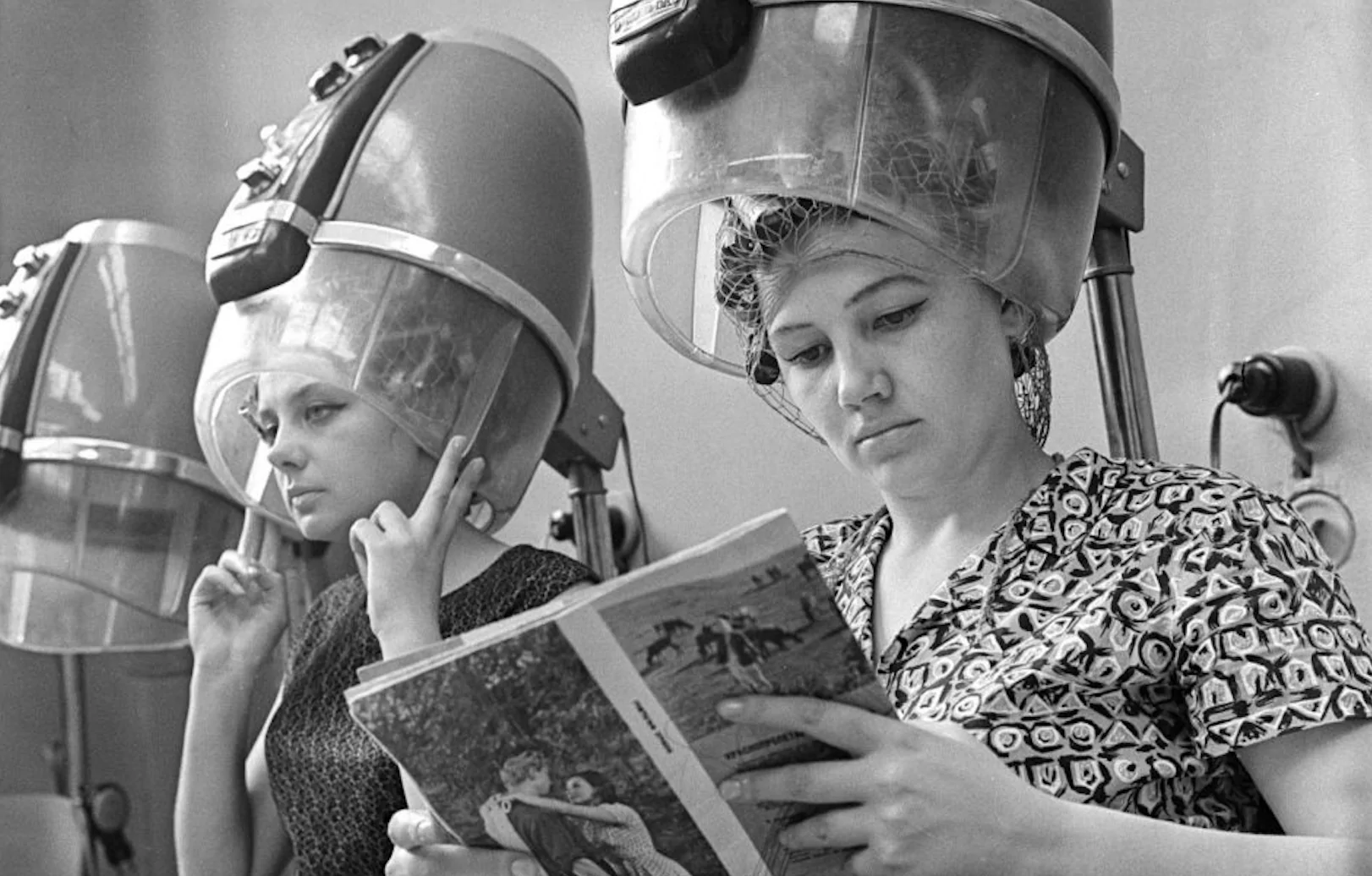

Говоря о московских парикмахерских времен «развитого социализма», чаще всего вспоминают две самые известные — «Чародейка» на проспекте Калинина (ныне Новый Арбат) и «Красный мак» на углу Петровки и Столешникова переулка. Первая располагалась в стилобате, объединявшем знаменитые дома-книжки. Салон был двухэтажным: на первом этаже располагался просторный зал с панорамным остеклением, а на втором обустроено кафе, где посетители могли с комфортом ожидать своей очереди. Одним из непременных атрибутов этого и других крупных салонов стали ряды так называемых сушуаров — «колпаки», под которыми сидели женщины и сушили свои прически, пролистывая журналы. Работали в «Чародейке» именитые мастера, их услугами пользовались известные артисты, спортсмены, представители советской элиты, и именно поэтому попасть туда без предварительной записи было невозможно. Позднее свои «Чародейки», как пример успешного бренда, появились и в других городах Советского Союза, но в Москве она осталась единственной под таким именем.

Парикмахерская «Чародейка», 1974 год

«Красный мак», вообще-то, не имел такого официального названия, а имел безликую вывеску «Парикмахерская». Прозвали его москвичи из-за соседства с одноименным кафе, располагавшимся через стенку от салона. По популярности и оформлению интерьера он во многом уступал «Чародейке», но местные парикмахеры тоже славились своим мастерством на весь город. Это, а также удачное расположение в самом центре Москвы, привлекало туда множество клиентов, и опять же приходилось туда записываться заранее. Про «Красный мак» даже ходила городская легенда, якобы мастера там работали в халатах на голое тело. Разумеется, это было не так, но легенда была вполне устойчивая и передавалась из уст в уста, даже несмотря на свою абсурдность и нелогичность.

Вид на Столешников переулок от Петровки, 1985 год

Какую зарплату получали московские парикмахеры в советское время? Источники указывают разные суммы, от 70 рублей у начинающего мастера до 180 рублей у опытного профессионала в месяц. Подсчет реального дохода усложняется еще и тем, что многие парикмахеры имели «левак», то есть неофициальную подработку по своему профилю. Многое зависело и от места работы: если мастер стриг знаменитых клиентов в центре Москвы, то и его заработок существенно возрастал за счет чаевых. Как вспоминал один парикмахер, работавший в салоне на улице Горького 1970-е годы, его заработок составлял около 200 — 220 рублей в месяц, поскольку он работал по сдельной схеме и брал процент от сданных в кассу денег. К этой сумме можно добавить еще 150 рублей — чаевые от щедрых клиентов. Учитывая, что средняя зарплата в те годы была примерно 120 — 150 рублей, выходила довольно приличная сумма. Но, опять же, это скорее исключение из правил.

Парикмахерская на улице Горького (Тверская), 1970-1980-е годы

После 1991 года индустрия снова претерпела изменения. Советский Союз распался, парикмахерские снова стали частными, постепенно превращаясь в салоны красоты для женщин и барбершопы для мужчин. По данным на 2024 год, в Москве действует 7457 таких заведений на разный вкус и на разный кошелек. А всего на столичные салоны приходится около 13% оборота российского рынка бьюти-услуг.

Роман Голосов