Парк имени Воровского находится в Войковском районе столицы. Жители называют его по-разному: парк у кинотеатра «Варшава», Войковский парк, Варшавский парк, парк Ганецкого или Воровской парк. Назван же он был в честь одного из первых советских дипломатов — Вацлава Воровского.

Парк при лечебнице

История парка берет свое начало еще с конца XIX века. В то время возле села Всехсвятского началось строительство лечебницы врача Александра Коровина для пациентов с алкогольной зависимостью. После пожара в 1909 году больницу решено было не восстанавливать. В период Первой мировой войны на этой территории был построен госпиталь для раненых, а в 1917 году лечебницу преобразовали в санаторий имени Вацлава Воровского. Там находились больные, которые боролись с тяжелыми формами психоневрозов. Во время Великой Отечественной здание опять стало госпиталем. Наконец, уже после войны территория была отведена под общественный парк, что неудивительно, ведь помимо сосновой рощи еще Коровин в 1898 году разбил там сад и огороды.

В 1970 году в парке был построен кинотеатр «Варшава», который и дал парку одно из названий — парк у «Варшавы».

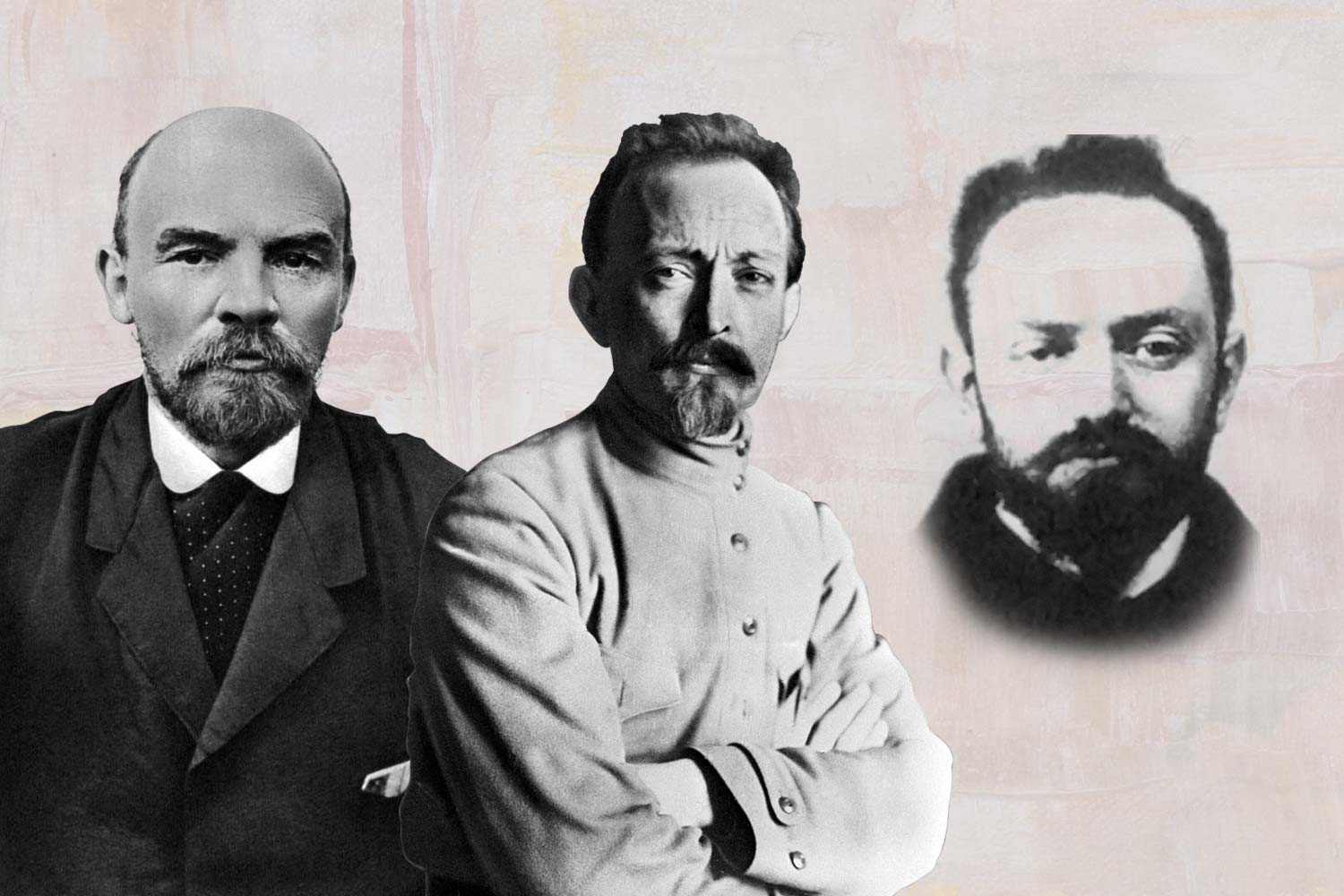

Вацлав Воровский — пионер советской дипломатии

Вацлав Воровский, потомок польских шляхтичей, имя которого получил парк, родился в Москве в 1871 году. Его отец был инженером-железнодорожником, умер, когда Вацлаву не исполнилось и двух лет. Мать старалась, чтобы сын не чувствовал себя обделенным, хотела дать ему достойное образование. Однако Воровский еще в школе начал писать антиправительственные стихи и участвовать в нелегальных собраниях. Это не помешало ему выучить несколько иностранных языков: английский, немецкий, французский, итальянский, а знания точных наук позволили поступить в Московское техническое училище — будущий университет имени Баумана.

И вновь Воровский устроил в квартире матери склад запрещенной литературы, сошелся с польскими националистами и познакомился с трудами Маркса и Энгельса. Уже в 1894 году он стал членом Московского рабочего союза — первой социал-демократической организации, организованной на тот момент еще Владимиром Ульяновым. Через год, когда он женился, под видом свадебного путешествия Вацлав уехал в Швейцарию, где на самом деле налаживал деловые связи с социал-демократами. Вернувшись в Россию, он занялся агитацией и революционной пропагандой: стал публиковать политические фельетоны под псевдонимами Фавн, Профан, П. Орловский, Шварц и Жозефина.

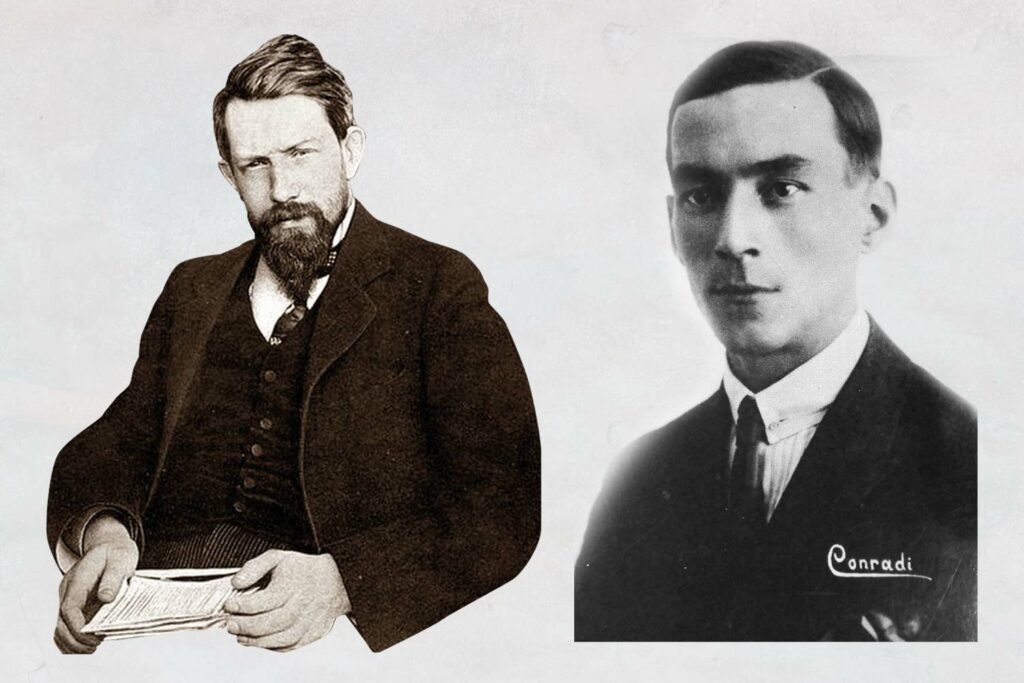

Петр Струве и Морис Конради

Результат не заставил себя долго ждать: по случаю коронации Николая II Воровского, как неблагонадежного, отправили в ссылку в Вологду, а потом и вовсе посадили. Так, ночью к нему постучались якобы с телеграммой. На деле же жандармы перерыли все его имущество, а в протоколе обыска было зафиксировано, что у Воровского нашли сомнительную литературу (сочинения Маркса и Энгельса). Вердикт: «Ввиду обнаружения некоторых предметов, свидетельствующих о принадлежности субъекта к преступному сообществу задержать Воровского и препроводить к распоряжению охранного отделения».

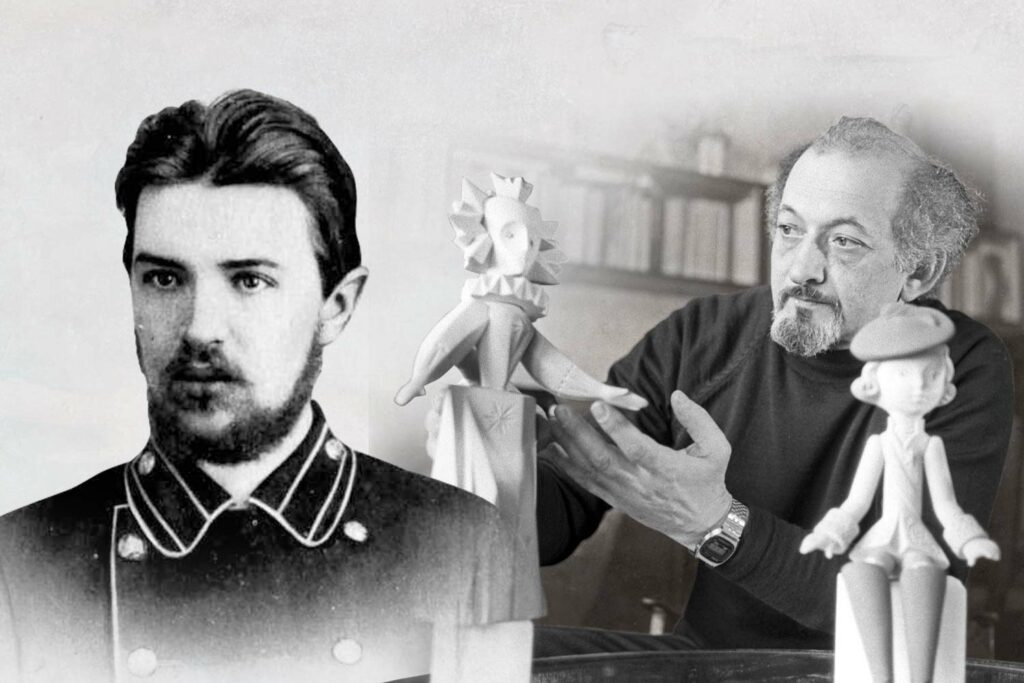

В Таганской тюрьме Воровский провел два года в одиночной камере. После выхода на свободу он был отправлен в ссылку вновь: на этот раз уже три года в городе Орлове Вятской губернии — там он прожил с 1899 по 1902 год. Ссылка не помешала ему вести переписку: он поддерживал связь со Львовом и Женевой и, более того, добился отмены просмотра его корреспонденции. Занимался иностранными языками, философией, историей литературы и критики, теорией и историей искусства. Именно в ссылке Вацлав Воровский впервые выступил в печати как публицист и критик против легального марксиста Петра Струве.

Воровский в ссылке (третий слева), Вятская губерния, Орлов, 1899 год.

После окончания ссылки Воровский уехал в Женеву, там он познакомился с Лениным, стал его соратником. Воровский был одним из руководителей работы III съезда РСДРП. В 1905 году вновь вернулся в Россию, где занимался не только нелегальной работой, но и легально печатался. Но в 1912-м Воровского опять арестовали и выслали в Вологодскую губернию. После этой ссылки вынужден был с 1915 года находиться в Швеции.

После революции Воровский стал заведующим Государственным издательством и занимал должность полпреда и торгпреда РСФСР в Италии, был послом Советского государства в скандинавских странах, входил в состав советских делегаций на Генуэзской и Лозаннской международных конференциях. Советская дипломатия зарождалась в экстремально тяжелых условиях после войны, и Воровский играл ключевую роль в ее становлении.

10 мая 1923 года Воровский был убит в Лозанне бывшим белогвардейским офицером Морисом Конради. После рабочего дня красный дипломат зашел поужинать в ресторан, а в итоге получил пулю в затылок. На суде Конради заявил: «Я верю, что с уничтожением каждого большевика человечество идет вперед по пути прогресса». Удивительно то, что швейцарский суд Конради оправдал с формулировкой: «Признать совершившим убийство, но не виновным». После этого СССР разорвал на 20 лет дипломатические отношения со Швейцарией.

Гроб с телом Воровского в Берлине по пути на родину. Фото: Бундесархив, 1923 год

Какой бы неоднозначной личностью ни был Воровский, он вряд ли заслужил такую участь на фоне других сподвижников Ленина. Пуля, которая предназначалась кому-то из идеологов красного террора, досталась дипломату, который пытался донести до остального мира, что советская власть — не кровавая республика, а первое в своем роде свободное государство рабочих и крестьян.