Любопытно, но большинство первоклассных московских трактиров чаще всего именовались современниками не по их официальному названию, а по фамилии их владельцев — чаще всего это были либо купцы (или просто богатые люди), либо бывшие управляющие самого заведения. Причем со временем владельцы могли меняться, но название оставалось за той «фамилией», при которой это заведение получило популярность. Например, знаменитый на всю Москву XIX века трактир Гурина, про который говорили, что приезжий коммерсант, не посетивший данный трактир, все равно что турист, побывавший в Риме и не увидевший папу римского. Само заведение появилось примерно в 1830-х годах и располагалось на месте современной гостиницы «Москва». Первым владельцем трактира был некий купец по фамилии Печкин, вывеска была немудреной — «Трактир». Хотя сами москвичи прозвали его «Железным», поскольку на первом этаже здания находились лавки, торговавшие различными железными изделиями и предметами. Среди публики, бывавшей в этом трактире, числились студенты, чиновники и даже актеры Большого театра. В 1840-х годах заведение перешло в руки к бывшему управляющему этим местом Ивану Гурину, и с тех пор оно стало еще более популярным и окончательно закрепило фамилию нового владельца в обиходе у московской публики. Правда, описываемый всеми в воспоминаниях трактир Гурина располагался уже на новом месте неподалеку — на Воскресенской площади (ныне площадь Революции). И хотя новый трактир официально назывался «Большой Московский трактир», а старое место — «Новомосковский трактир», но эти названия были не более чем формальностью.

Воскресенская площадь, 1870-е годы

Увы, но к 1870-м годам популярность гуринского трактира стала падать: москвичей перестала устраивать и атмосфера места, и качество блюд. В 1876 году купец II гильдии, влиятельный и богатый человек Сергей Карзинкин выкупил трактир Гурина, сломал старое здание и построил вместо него роскошную гостиницу, получившую название «Большая московская гостиница», при которой был «Большой московский трактир». Чтобы завлечь публику в новое-старое место, Карзинкин придумал оригинальный ход: он поставил в трактире стол, за которым сидел сам и щедро угощал своих знакомых и приятелей. Сначала над такой задумкой посмеивались, но постепенно люди стали активно посещать это место. Очевидцы вспоминали услужливость обслуживающего персонала, изысканное оформление залов и бесплатную закуску к водке, причем столь щедрую, что ей можно было наесться. Со временем трактир стал популярен у театралов, которые заходили туда после спектаклей в Большом и Малом театрах, специально для них были устроены обеды, длившиеся до трех часов ночи. Бывали у Карзинкина и именитые персоны: Иван Бунин, Петр Чайковский, Антон Чехов, Федор Шаляпин.

«Большая московская гостиница», начало ХХ века

Кроме Гуринского трактира, популярностью у москвичей пользовались и другие трактиры, такие как «Саратов» на Сретенке, трактир Егорова на углу Воскресенской и Театральной площадей в доме купца Патрикеева, где помимо великолепной кухни было множество сортов чая и специальная комната в китайском стиле для чаепитий. В трактир Лопашова на Варварке неизменно приходили заезжие из Сибири золотопромышленники, трактир «У Арсентьича» в Большом Черкасском переулке славился своими рыбными блюдами и ветчиной, в трактир Барсова на Театральной площади захаживала публика после спектаклей. Наконец, Троицкий (впоследствии Новотроицкий) трактир на Ильинке, который москвичи прозвали «Большой самовар» — там подавали великолепные расстегаи, поросят и рыбные блюда. В это заведение очень любили приводить иностранцев, дабы они отведали настоящую русскую кухню, да и сами купцы любили там устраивать деловые обеды. Трактир даже запечатлен в рассказе Александра Островского «Бешеные деньги», а в 1856 году там состоялся первый московский праздничный обед в честь героев обороны Севастополя. Впоследствии здание (Ильинка, д. 5) было перестроено, и трактир съехал в подвал. Ныне дом в псевдорусском стиле занимает Торгово-промышленная палата.

Доходный дом Троицкого подворья на Ильинке, начало ХХ века

Стоит отметить еще одну важную черту московских трактиров: они были не только местом, где можно было поесть, но и выполняли функции своеобразных деловых клубов, где встречались люди, объединенные общей профессией или интересами. Таким образом, заведения делились по имущественному, социальному, а иногда и по территориальному признаку. В трактире «Орел», располагавшемся на Сухаревской площади, встречались и обсуждали свои дела ювелиры и антиквары. Трактир «Хлебная биржа» в Гавриковом переулке стал местом сбора оптовиков-мукомолов, на углу Петровки и Кузнецкого Моста актерам всегда был рад трактир Щербакова, трактир Абросимова на Малой Лубянке стал своеобразной биржей для букинистов, студенты Московского университета собирались в «Русском трактире» на Моховой улице, а на Сретенке в трактире «Колокол» часто встречались и столовались церковные живописцы. Свои излюбленные трактиры имели даже московские извозчики: «Лондон» в Охотном ряду, «Обжорка» на Манежной площади и «Коломна» на Неглинной. При этих заведениях была специальная стоянка для лошадей, да и еда для их «водителей» была по вполне умеренным ценам. Доходило даже до того, что были трактиры для любителей голубей и петушиных боев («Голубятня» на Остоженке), а также для любителей соловьиного пения (трактир Боргеста у Никитских ворот).

Охотный ряд, 1888 год

Но далеко не все московские трактиры были столь благообразны и наполнены хорошей публикой. Существовало большое количество злачных заведений, где приличному человеку появляться было просто опасно — местные посетители могли быстренько взять в оборот случайно зашедшего гостя. Более того, даже некоторые владельцы и приказчики таких трактиров могли опоить такого гостя, чтобы ограбить его, снять одежду и выкинуть в ближайшую канаву в бессознательном состоянии. А то и вовсе убить, дабы замести следы. Дурной славой пользовался трактир «Крым» на Цветном бульваре, чьи подвалы, где собиралось на выпивку городское «дно», именовали как «Ад» и «Преисподняя». Схожей репутацией пользовался подвал под неплохим Бубновским трактиром, который называли «Бубновская дыра» — там ночи напролет грязно пьянствовали купцы. Хитровка тоже стала пристанищем сомнительных заведений: трактир «Пересыльный» и «Сибирь» в доме Румянцева и «Каторга» в доме Ярошенко. Разумеется, это были неофициальные названия, которые ходили среди «своих». И даже здесь было своего рода разделение по интересам: в «Пересыльном» собирались нищие и перекупщики, в «Сибири» — воры, карманники, скупщики краденого, а в «Каторге», что логично, выпивали беглые каторжане вперемежку с ворами разных мастей.

Обитатели ночлежного дома Ярошенко около трактира «Каторга», 1902 год

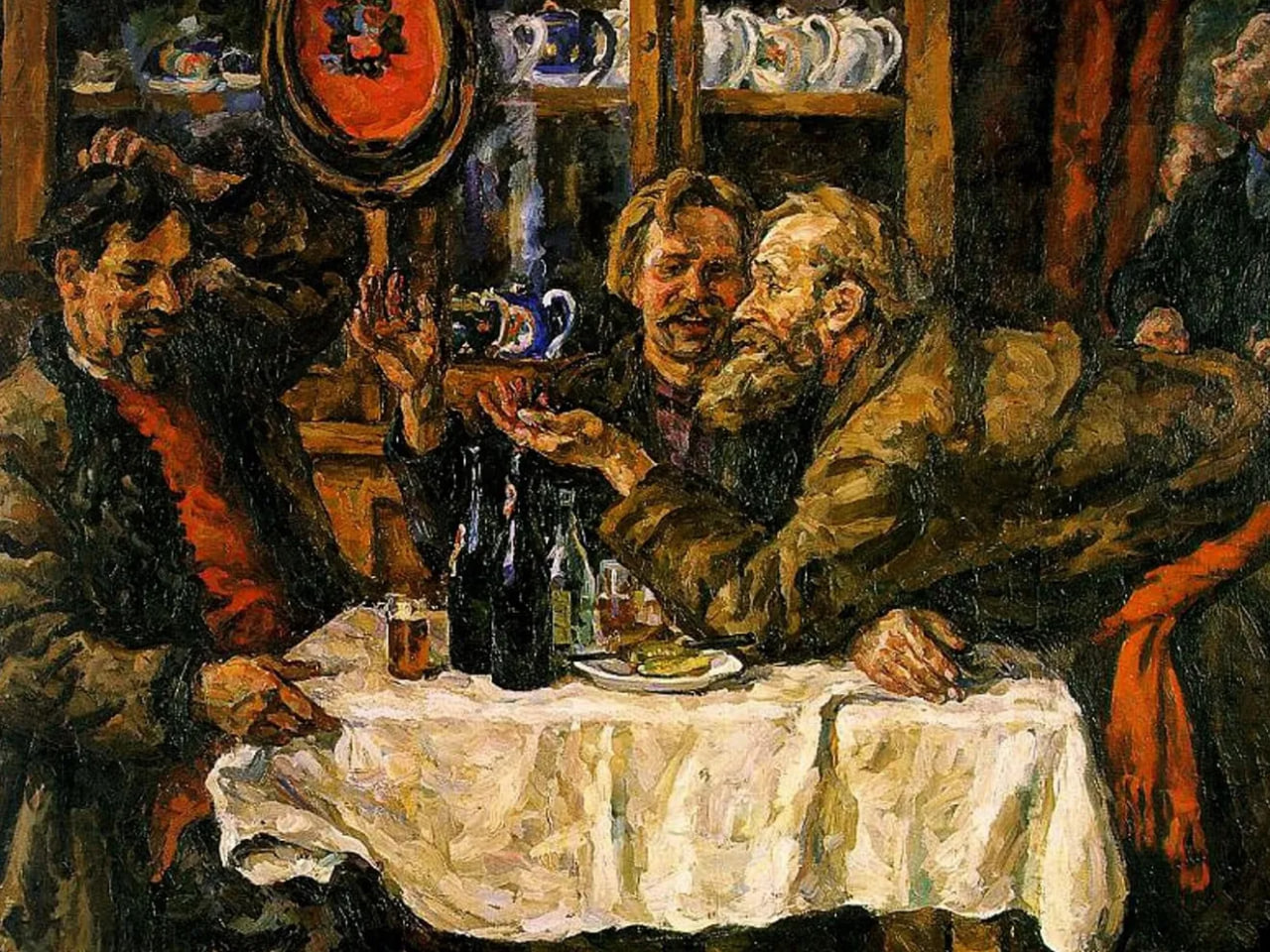

Наконец, стоит сказать, без кого не мог обходиться ни один трактир, особенно приличный — это обслуживающий персонал, которых именовали «половыми». Сам термин происходит от слова «пол», поскольку одна из обязанностей половых была содержать пол трактира в чистоте. Основное же занятие состояло в обслуживании гостей, приеме у них заказов, их разнесении по столам, выписывании счетов, а в случае, если в трактире были номера для проживания, то обслуживать и их. Причем половые существовали только в трактирах, в ресторанах были уже официанты, хотя функционал был абсолютно одинаковым. Но если официанты в ресторанах были одеты по европейской моде, то половые ходили в «русском» стиле: белые холщовые штаны, белая рубашка навыпуск, подпоясанная шнуром с кисточками. Обычно в такую обслугу брали мальчишек, которых сначала обучали на кухне, затем они помогали убирать посуду, учились принимать заказы, и только после этого их допускали к самостоятельной работе. Труд был тяжелый, по 16 часов в день, некоторые спали после смены прямо в трактире на сдвинутых столах. Денег половым не платили, их доходы были строго от чаевых клиентов. Более того, половые сами платили хозяевам трактира со своих доходов: где-то это было три рубля в месяц, а где-то 20% с чаевых. Исключением был только трактир «Саратов»: там хозяева с половых не брали денег и сами им платили по три рубля в месяц. Примечательно, что среди половых было много выходцев из Ярославской губернии — почему-то считалось, что уроженцы этих мест наиболее способны в деле обслуживания посетителей.

Борис Кустодиев, «Половой», 1920 год

Конечно, перечислить все существовавшие в дореволюционной Москве трактиры попросту невозможно ввиду их огромного количества, да и многие из них не оставили о себе никакого следа в истории города. Но был один трактир, который мы сознательно не упомянули здесь, потому что он и его основатель достойны отдельной статьи — это Иван Яковлевич Тестов, и его трактир, который прославился не только на всю Москву, но и на всю Россию. О нем мы и поговорим в следующий раз.

Роман Голосов