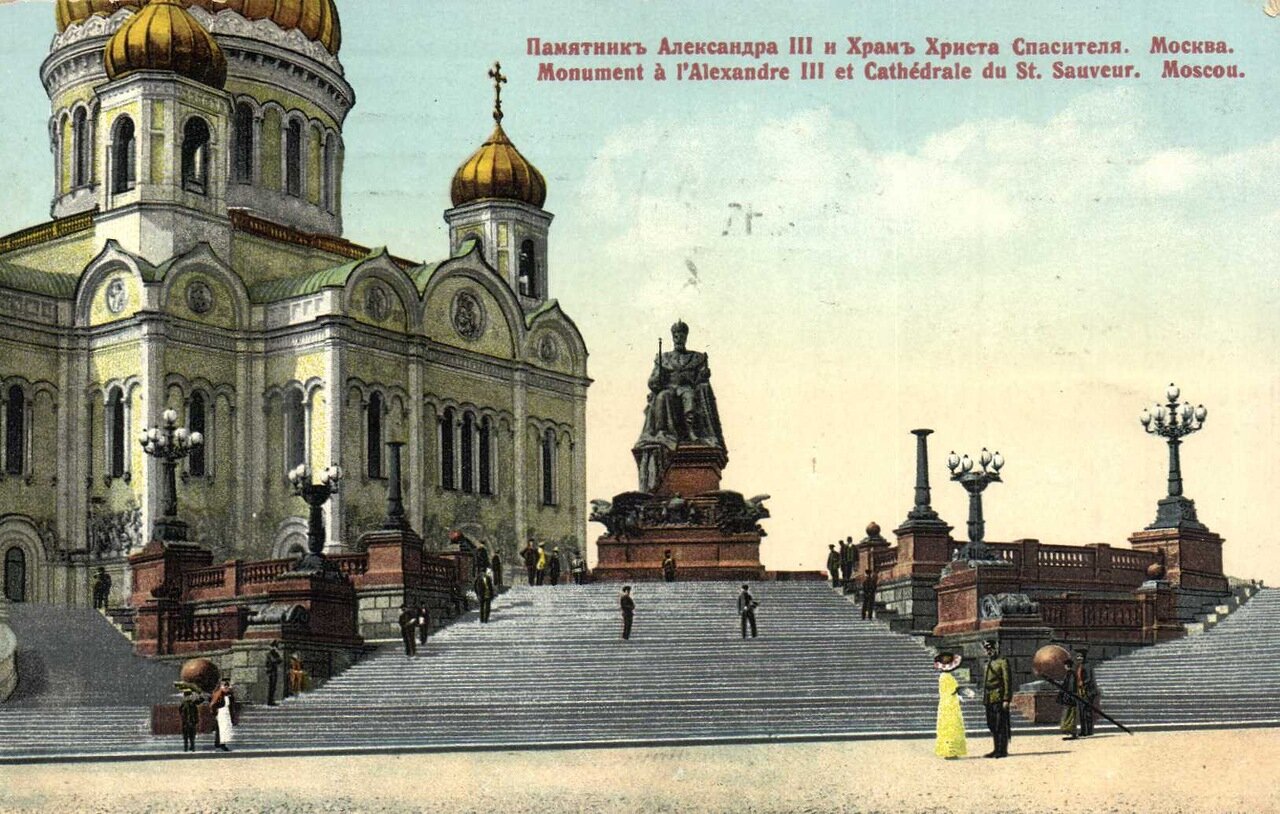

Открытка с изображением храма Христа Спасителя и монумента Александру III, начало ХХ века

Разумеется, большинство памятников, о которых мы сегодня будем рассказывать, были установлены в честь российских императоров. Поэтому вполне логично, что после Октябрьской революции они были уничтожены в процессе реализации так называемого плана «Монументальной пропаганды», который выдвинул лидер большевиков Владимир Ильич Ленин весной 1918 года. Некоторым из скульптур посчастливилось возродиться в виде либо копий, либо полного новодела, и не всегда на том же месте, где они когда-то стояли. А некоторые и вовсе канули в Лету, и уже вряд ли будут восстановлены. Для удобства читателей мы разделим наш текст на пять пунктов, согласно пяти памятникам, начиная с самого раннего и заканчивая самым поздним. И начнем мы с памятника царю, который Москву не любил, но все же его памятник там был и до революции, есть и сейчас (о художественной ценности последнего говорить не будем). Итак, приступим.

Памятник Петру I в усадьбе Кузьминки

Усадебный комплекс «Влахернское-Кузьминки», известный также как усадьба в Кузьминках, возник в начале XVIII века, когда эти земли были подарены Петром I Григорию Строганову. Когда старшая дочь Строганова Анна Александровна вышла замуж за князя Михаила Голицына, усадьба и земли вокруг нее были отданы в качестве приданного за невесту. Таким образом, Голицыны стали владельцами и были таковыми вплоть до революции 1917 года. Они же и внесли большинство изменений в облик усадьбы и прилегающей к ней территории. А в XIX веке сын Михаила, князь Сергей Голицын, решил установить на территории своей усадьбы памятник Петру I, причем нашел для этого историческое обоснование: якобы в 1722 году император, возвращаясь из Персидского похода, останавливался там в построенном для него доме. Эту версию Голицын подчерпнул из неоконченного произведения Александра Пушкина «Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве 1830», которая была издана в 1841 году. Современные исследователи, однако, опровергают эту версию и утверждают, что Петр I никогда не бывал на территории усадьбы, а на месте, где был установлен памятник, в те времена стояла Малая оранжерея. Впрочем, у самого Голицына был и другой мотив для увековечения памяти первого русского императора: в Кузьминки регулярно заезжали члены императорской семьи, включая самого императора Николая I в 1835 году. Возможно, опытный чиновник, которого называли «последним московским вельможей», хотел сделать приятное царствующему дому Романовых.

Памятник Петру I в усадьбе Влахернское-Кузьминки, 1910 год

Памятник работы скульптора Сантино Кампиони и архитектора Михаила Быковского представлял собой обелиск высотой семь метров на высоком пьедестале, увенчанный золоченым гербовым орлом. Сам обелиск был облицован чугунными плитами с орнаментом, на бронзовом бордюре была надпись: «На сем месте было жилище Императора Петра Великого». Памятник окружали восемь чугунных тумб, соединенных между собой такой же чугунной цепью. После Октябрьской революции 1917 года усадьба Кузьминки была национализирована. С обелиска же сначала был сброшен гербовый орел, а в конце 1920-х годов памятник был окончательно разрушен, и все чугунные элементы отправлены на переплавку. Уцелело лишь каменное основание. В 2004 году на месте утраченного обелиска был открыт новый, но уже не в память о Петре I, а в честь 300-летия усадьбы Влахернское-Кузьминки (ул. Кузьминская, д. 7, стр. 1).

Памятник Александру II в Кремле

Идея соорудить памятник императору Александру II в Москве через неделю после трагической гибели царя от рук террористов 1 марта 1881 года принадлежала городскому голове Сергею Третьякову. Предложение было поддержано и городской думой, и императором Александром III, вступившем на престол после смерти своего отца. На сооружение памятника был объявлен сбор средств, в результате которого было собрано 1 762 000 рублей. Три проведенных конкурса не смогли выявить победителя, поэтому в 1890 году Александр III лично выбрал совместный проект художника Павла Жуковского и архитектора Николая Султанова, который был дополнен статуей Александра II за авторством скульптора Александра Опекушина. Торжественная закладка будущего мемориала в Кремле состоялась 14 мая 1893 года в присутствии самого императора и его супруги, цесаревича Николая (будущего императора Николая II) и московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. Спустя пять лет, 16 августа 1898 года, памятник был торжественно открыт.

Памятник Александру II в Кремле, начало ХХ века

Мемориальный комплекс был выполнен в так называемом русском стиле и состоял из шестиметровой бронзовой статуи Александра II в парадной одежде, шатровой сени над ней и окружавшего статую трехэтажного здания с галереей длиной около 76 метров. Внешняя облицовка монумента была выполнена из дорогих материалов, включала различные надписи (годы жизни императора, даты сооружения памятника и прочее), мозаичные портреты российских правителей от Владимира Крестителя до Николая I. Над правым входом в галерею висел герб дома Романовых, над левым входом — герб Москвы. Вокруг комплекса было установлено четыре электрических фонаря, что было тогда в новинку. Газета «Московские ведомости» отмечала, что памятник пользуется большой популярностью среди москвичей, но в то же время в мемуарах некоторых современников встречаются и негативные отзывы. К сожалению, именно этому мемориалу было суждено одним из первых пойти под снос после прихода к власти большевиков: в июле 1918 года демонтировали статую Александра II, а в 1928 году весь комплекс снесли окончательно. В 2005 году в Москве вновь появился памятник царю-освободителю, но уже гораздо скромнее. Стоит он теперь не в Кремле, а возле храма Христа Спасителя (ул. Волхонка, 13).

Памятник великому князю Сергею Александровичу

Упоминаемый нами ранее московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович приходился родным братом императору Александру III и дядей императору Николаю II. Личностью он был, мягко говоря, неоднозначной: современники характеризовали его как невежественного в вопросах государственного управления, упрямого, дерзкого. Именно при нем произошла знаменитая трагедия на Ходынском поле, где погибло более тысячи человек. А его личная жизнь становилась предметом обсуждения и довольно неприятных слухов. Вместе с тем, великого князя обожали в среде офицеров, поскольку он в свое время командовал лейб-гвардии Преображенским полком, а затем войсками Московского военного округа. Брат его жены, великий герцог Гессенский Эрнест Людвиг рассказывал, что Сергей Александрович лично помогал многим людям в беде, но делал это в строжайшей тайне и непублично. 4 февраля 1905 года великий князь был убит террористом-эсером Иваном Каляевым, бросившим бомбу в его карету, когда та подъезжала к Никольской башне Кремля. Смерть была мгновенной.

Памятник великому князю Сергею Александровичу в Кремле, 1908 год

Памятник на месте гибели Сергея Александровича решила установить его жена, Елизавета Федоровна. Закладка мемориала состоялась 4 сентября 1907 года, а уже 2 апреля 1908 года он был открыт. Это был бронзовый крест на ступенчатом постаменте из тёмно-зеленого минерала лабрадор. На лицевой стороне скульптуры располагались эмалевые вставки и надпись «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». Над распятием, под волнисто-изогнутой кровлей, были изображены скорбящая Богоматерь и два херувима. Автором памятника стал известный русский художник Виктор Васнецов, друживший при жизни с великим князем. Простояв чуть больше 10 лет, крест был снесен 1 мая 1918 года при непосредственном участии Владимира Ленина. Утверждается, что вместо памятника великому князю была поставлена скульптура Ивана Каляева, но она была сделана из некачественного гипса и вскоре разрушилась. В 2016 году по поручению президента России Владимира Путина было принято решение восстановить памятник Сергею Александровичу на том же месте, и 4 мая 2017 года он был вновь открыт.

Памятник Александру III

Император Александр III обладал выдающейся внешностью и хорошим здоровьем, однако после крушения поезда, на котором он ехал со своей семьей в октябре 1888 года, его самочувствие стало резко ухудшаться. Царь жаловался на боли в пояснице, врачи констатировали болезнь почек, и, несмотря на предпринятые попытки лечения, он скончался 20 октября 1894 года. Практически сразу было принято решение установить ему памятник в Москве, для чего его сыном, императором Николаем II, был создан специальный комитет под председательством великого князя Сергея Александровича. Из предложенных работ выбрали проект скульптора Александра Опекушина и архитектора Александра Померанцева. На возведение монумента было собрано около 2,5 млн руб. народных пожертвований, его строительство шло 12 лет. Такой долгий срок был связан с тем, что подрядчики затягивали сроки, а скульптору пришлось дважды лепить голову статуи, поскольку первую разбили по неосторожности.

Открытие памятника Александру III, 1912 год

Памятник был торжественно открыт 30 мая 1912 года перед храмом Христа Спасителя на Пречистенской набережной. На открытии присутствовали император Николай II с супругой и другие члены императорской фамилии. Александр III был изображен сидящим на троне, в мантии, с короной на голове, а в руках держал скипетр и державу. Фигура императора лицом была обращена к Москве-реке. Трон же стоял на ступенчатом гранитном пьедестале красного цвета, внизу которого на четырех углах стояли бронзовые двуглавые орлы с распростертыми крыльями. Современникам памятник не особо понравился, поскольку они считали его излишне «тяжеловесным». Примечательно, что ранее открытый в Петербурге в 1909 году памятник тому же Александру III местной публике тоже не нравился. Но если петербургский памятник сохранился (пусть сейчас и стоит в другом месте), то московский монумент ждала более печальная судьба — его демонтировали 17 июля 1918 года и уничтожили. На пустом пьедестале планировали воздвигнуть памятник «Освобожденный труд», но так этого и не сделали. Сам пьедестал был уничтожен при сносе храма Христа Спасителя в 1931 году.

Памятник генералу Скобелеву

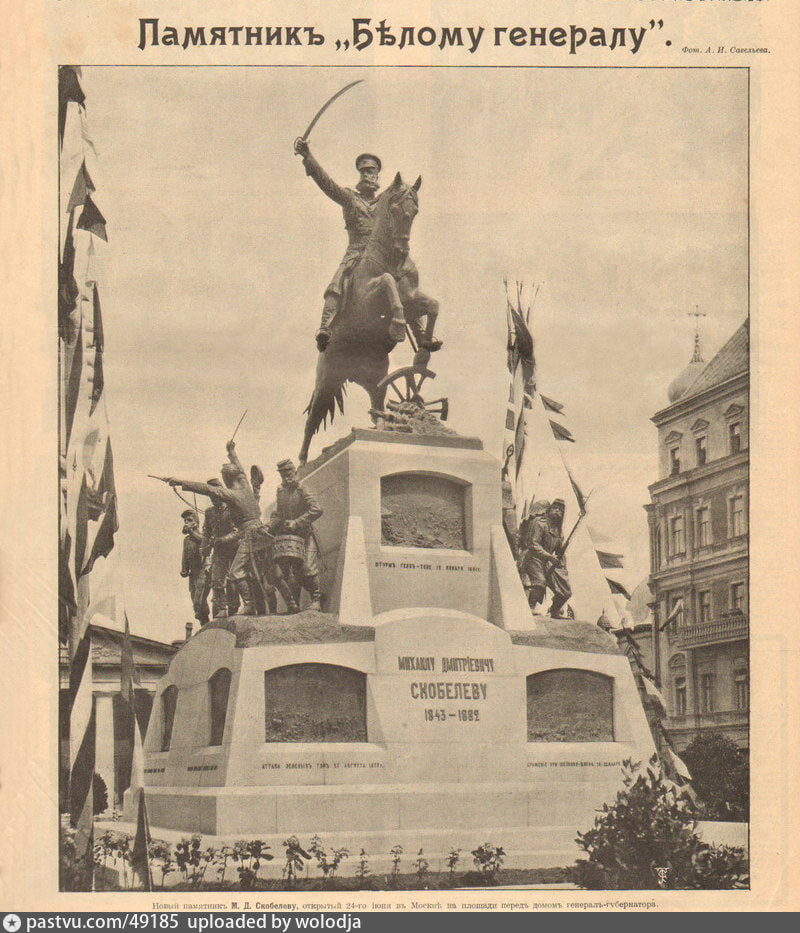

И, наконец, пожалуй, самая известная среди этих пяти памятников утрата — конный памятник «белому генералу» Михаилу Дмитриевичу Скобелеву на Тверской площади. Такое прозвище он получил среди войск, поскольку появлялся на поле боя в белом мундире и на белом коне. Идея открыть памятник принадлежала гласному Московской городской думы Николаю Шамину, который в 1907 году подал записку по этому поводу в комиссию «О пользах и нуждах общественных». Записка была перенаправлена в Генеральный штаб, начался сбор средств на строительство памятника (было собрано около 65 000 рублей), а также выбор места для установки — предлагались места в Лубянском сквере, у Красных ворот, а также на Лубянской, Театральной и Тверской площадях. В итоге по личному решению Николая II была выбрана именно Тверская площадь перед зданием губернаторского дворца, ныне — здание мэрии Москвы. В конкурсе на памятник победил проект конной статуи авторства скульптора-любителя Петра Самсонова. В апреле 1911 года начались работы по изготовлению монумента, и к 30-й годовщине со дня смерти Скобелева 24 июня 1912 года памятник был открыт. После этого москвичи стали негласно именовать Тверскую площадь «Скобелевской».

Фотография памятника Михаилу Скобелеву в газете, 1912 год

Памятник представлял собой генерала Скобелева верхом на вздыбленном коне, стоящем на пьедестале из серого гранита. С левой части постамента располагаются семь фигур солдат, изображающих сцену защиты знамени во время Среднеазиатской кампании, а справа изображен эпизод из Русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов. В нишах были размещены бронзовые барельефы с изображением различных боевых действий, в которых генерал принимал участие. Вокруг памятника были установлены четыре бронзовых столба с пятью фонарями в каждом. Несмотря на то что генерал Скобелев был одним из выдающихся русских полководцев, его памятник постигла та же участь, что и царские монументы: он был снесен в апреле 1918 года, а вместо него поставили Монумент советской конституции. Правда, его тоже потом снесли, и с 1954 года место Скобелева занимает памятник князю Юрию Долгорукому, которого официально считают основателем Москвы. Конь у Долгорукого более спокойный, чем у «белого генерала». А новый памятник Скобелеву был открыт в 2014 году недалеко от Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.

Удивительно, но тема утраченных памятников затрагивает не только дореволюционное прошлое Москвы, но и ее советский этап. Мы уже вскользь упомянули про памятник Ивану Каляеву и Монумент советской конституции, но они были далеко не единственными советскими памятниками, которых лишился наш город. Впрочем, об этом мы расскажем в следующий раз.

Роман Голосов