Длина маршрута — 2,8 км, или 4 тыс. шагов.

Памятник Хатико. Фото: К. Спасский

Начнем прогулку с осмотра (1) памятника Хатико — псу породы акита-ину из Японии, который во всем мире стал символом преданности. Памятник не является официальным, он лишь привлекает внимание к расположенному напротив ресторану. Еще на московского Хатико иногда надевают шарфики.

Доходный дом Бабанина. Фото: К. Спасский

Далее пройдем до (2) доходного дома Бабанина, построенного в 1912–1913 годах по проекту Эрнста-Рихарда Нирнзее. Здание сочетает в себе элементы московского ампира и неоклассики.

Дом Бабанина относится к числу первых небоскребов Москвы — так называемых тучерезов. Благодаря своему господствующему высотному положению над окружающей застройкой, в период Великой Отечественной войны на крыше этого дома расположили средства ПВО.

Данный «тучерез», впрочем, как и все остальные, отличался высоким уровнем технических новшеств для своего времени в виде центрального отопления и лифтов, а этажи были нарезаны на максимально просторные планировки для доходных домов.

Городская усадьба Матвеевых и Пятницкая полицейская часть. Фото: К. Спасский

(3) Городская усадьба Матвеевых, также выполнявшая функцию Пятницкой полицейской части, была возведена в середине XVIII века. С 1818 года здесь размещалась уже полицейская часть, к которой спустя 10 лет достроили пожарную каланчу — раньше эти две городские службы зачастую размещали в одном здании.

Пятницкая полицейская часть, начало XX века. Фото: Oblom68off / wikimapia.org

Каланча простояла почти сто лет, пока не была разобрана.

На той же Пятницкой улице расположен (4) Особняк Коробковой, современный вид которого сложился в результате множества перестроек во второй половине XIX и начале XX века. Здесь смешиваются рококо, модерн, викторианский и неогреческий стили, формируя эклектичный дух фасадов. Автором получившегося здания можно называть архитектора Льва Кекушева.

Особняк Коробковой, 1897 год. Фото: Zis59 / pastvu.com

Изучая фасады особняка, можно увидеть один из почерков Кекушева: разновеликие окна — только в одной из комнат их можно насчитать пять. И все разной формы.

После революции и логичной для тех времен национализации в особняке проживали первый выборный президент Российской академии наук Александр Карпинский, а также ботаник и географ Владимир Комаров.

Здание бывшей кинофабрики «Глория». Фото: К. Спасский

(5) Дом, расположенный по адресу: ул. Пятницкая, д. 47, стр. 1, в изначальном объеме был построен в 1850-е годы для купца Матвеева, современный фасад сформировался в конце XIX века.

Здание отличает появившаяся в советское время «шапка» в виде надстройки двух этажей даже без попыток соблюсти единообразие в фасаде.

Именно здесь с 1909 года размещалась одна из первых российских кинофабрик «Глория» Якова Зоммерфельда. Съемки проходили прямо во дворе дома.

С «Глорией» связан и один из первых киноскандалов нашей страны. В начале XX века кинофабрика сняла фильм «Драма в Москве», который запретили цензурой в первый день показа. Так как лента была снята по реальным событиям, их участники потребовали через суд запретить выставление на показ своей личной жизни.

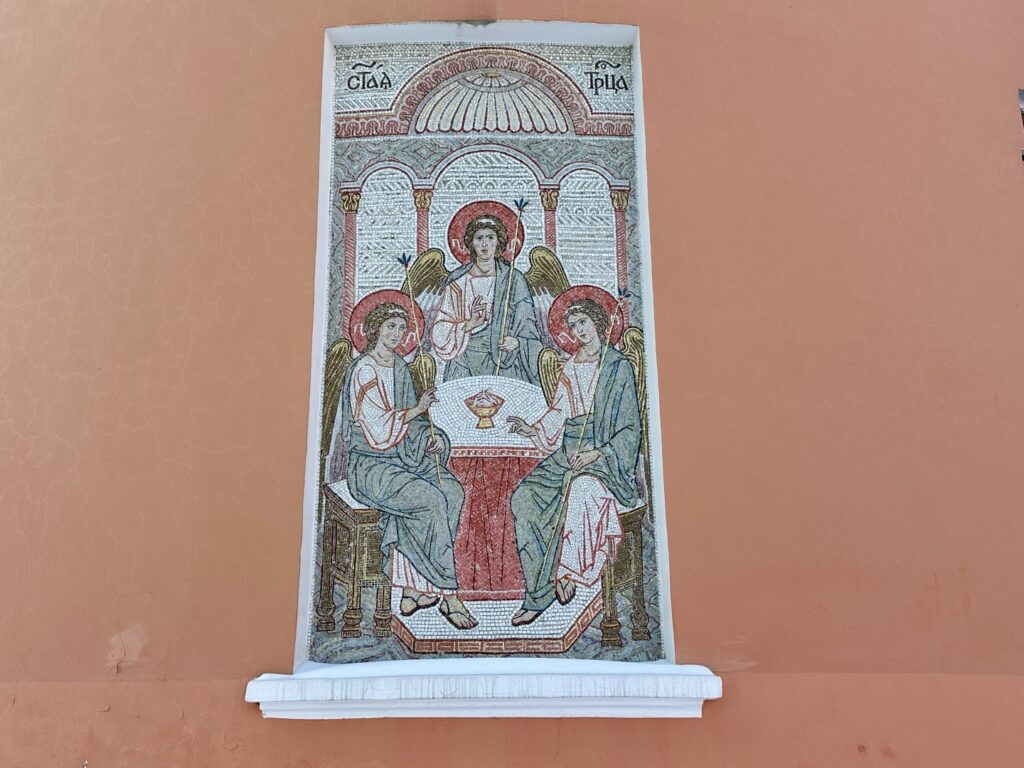

Троицкая церковь. Фото: К. Спасский

По соседству расположен (6) Храм Троицы Живоначальной в Вишняках. Здание построено в 1804 году, сгорело в пожар 1812 года и было восстановлено в 1824 году.

Своими формами воспроизводит лучшие законы позднего классицизма.

Главный дом бывшей усадьбы Лукутиных. Фото: К. Спасский

Повернув за угол, пройдем до (7) бывшего главного дома усадьбы Лукутиных, построенного в трехэтажном виде во второй половине XVIII века. Из-за расположенных вокруг садов дом уцелел в пожаре 1812 года.

В 1910 году дом усадьбы был надстроен четвертым этажом и переделан под квартиры. Спустя 20 лет здание приросло еще двумя этажами, а в 1980-х годах — еще тремя. Таким образом, он надстраивался «шапкой на шапке» не менее трех раз за свою историю.

Бывший дом усадьбы Волкова. Фото: К. Спасский

(8) Деревянный дом на Новокузнецкой улице ранее был частью усадьбы Волкова, построенной в 1830–1840-х годах. После революции деревянные дома в Москве практически не строили. Зачастую даже построенные дома перестраивали и сносили (они часто горели), поэтому образцов исторической деревянной застройки остается все меньше. Этот дом — один из немногих оставшихся. Да еще и в прекрасном состоянии.

Колокольня храма Спаса Преображения на Болвановке. Фото: К. Спасский

Напротив расположен еще один пример «деревянной Москвы», в редком для сооружений такого типа материале — (9) колокольня Храма Спаса Преображения на Болвановке.

Храм Спаса Преображения на Болвановке. Фото: К. Спасский

Сам (10) храм в стиле русского барокко в современном виде построен в 1749–1755 годах на месте, где с 1465 года находились деревянные церкви.

Первоначальное основание храма связано с важным для отечественной истории событием. Именно здесь Иоанн III встретил ханских послов и отказался платить дань, после чего повелел воздвигнуть храм:

«Прием же басму лица его и поплевав на ню, низлома (разломал, разорвал) ея, и на землю поверже, и топта ногами своима, и гордых послов всех изымати (схватить, арестовать, а затем и казнить) повеле, а единого отпусти живе».

Храм Спаса Преображения на Болвановке, 1982 год. Фото: Losinka1 / pastvu.com

Несмотря на такую историческую роль, храм закрывался в советское время и использовался под гражданские функции. Возвращен Русской православной церкви в 1991 году.

Бункер-703. Фото: культура.рф

За храмом можно обнаружить (11) Музей современной фортификации «Бункер-703 МИД СССР», который был рассекречен и передан под музей только в 2018 году. Бывшее подземное хранилище документарных фондов и архивов МИДа. Построен после Великой Отечественной войны и до сих пор сохраняет в своих стенах дух эпохи.

Бывший жилой дом завода «Геодезия». Проект: Кирилл Афанасьев

Интересен и (12) бывший жилой дом завода «Геодезия», построенный в 1934–1938 годах по проекту архитектора Кирилла Афанасьева, который и прожил в нем после его постройки до конца своих дней. Внешний вид здания является смешением сталинской неоклассики и неоренессанса.

«Дом с орлом». Фото: К. Спасский

К нему прилегает (13) Бывший доходный дом Смирнова, он же «Дом с орлом» (так как над воротами можно разглядеть горельеф орла). Построен в ярко выраженном псевдоготическом стиле в 1910 году по проекту архитектора Сергея Гончарова, который специализировался, скорее, на модерне.

Завершим прогулку осмотром (14) главного производственного корпуса Товарищества Ивана Сытина, который «возглавляет» ансамбль исторических корпусов бывшей типографии.

Главный производственный корпус Товарищества Сытина, 1903 год. Фото: Alyoschin / pastvu.com

Здание типографии появилось здесь в 1903 году, оно построено по проекту архитектора Адольфа Эрихсона при участии Владимир Шухова. Интересно, что на этом месте ранее располагался дом, в котором 14 лет прожил драматург Александр Островский.

Спустя два года после постройки типография была сожжена в пылу революционных действий 1905 года. Тогда было уничтожено все дорогостоящее оборудование и бумага.

Всего через год Сытин восстановил работу типографии, в которой позже успели побывать Лев Толстой, Максим Горький, Владимир Маяковский, Сергей Есенин. Последний даже успел поработать у Ивана Сытина корректором.

Такой быстрый ренессанс наводит на мысль: может, рукописи и горят, но типография Сытина — точно нет.

Кирилл Спасский