Главная московская блинная, водонапорная башня в стиле модерн, дом Маяковского и Бриков, легендарная «полуторка», правильный пролетарский пар для всех слоев населения, «памятник рабочему с мобильником» и «московская Башня Азинелли» — в нашем материале.

Длина маршрута — 4,3 км, или 6 тыс. шагов.

Начнем прогулку с посещения места, которое можно не только посмотреть. (1) Легендарная блинная на Таганке периодически меняет свой интерьер и вывеску, но одно остается неизменным — вкусное меню по демократичным ценам. Работает она то ли с 1947, то ли с 1956, то ли с 1962 года. Одно можно сказать наверняка — ей более полувека, что большая редкость для московских заведений.

Вопреки расхожему мифу эпизод «Места встречи изменить нельзя» (1979) в этой блинной не снимали. Зато здесь отметились герои не менее легендарного сериала — «Следствие ведут ЗнаТоКи». В 1978 году именно здесь майор Томин со своей командой задержал преступника Бондаря.

В эту блинную москвичи ведут всех — друзей из других городов, иностранцев, родителей, а главное, себя. За блинами, за атмосферой, за экспериментом.

Легендарная блинная. Фото: К. Спасский

По соседству находится (2) здание бывшей фабрики «Эрманс» в стиле модерн. Построено в 1907 году по проекту Василия Ерамишанцева. Левая часть здания заметно отличается от основной постройки, ведь когда-то это был самостоятельный старинный особняк, принадлежавший купцам, который позднее перестроили и объединили с новым зданием.

Фабрика Эрманс, 1980-е годы. Фото: Gennady / pastvu.com

Изначально это была химико-фармацевтическая фабрика, построенная по заказу парфюмера Леопольда Столкинда. Позже предприятие перешло к акционерному обществу «Эрманс и Ко», которое выпускало широкий ассортимент продукции — от антисептического бензина до лекарств для госпиталей Первой мировой войны. Для их производства фабрика использовала собственные плантации лекарственных растений и даже водоросли, привозимые с морей для добычи йода.

С приходом советской власти фабрика получила новое название — Завод имени 8 Марта. Позднее, в рамках укрупнения промышленности, он стал частью производственного объединения — Мосхимфармпрепараты.

Бывшая фабрика Эрманс. Фото: К. Спасский

Над зданием фабрики нависает симпатичная (3) встроенная водонапорная башня.

Встроенная водонапорная башня. Фото: К. Спасский

(4) Жилой дом конца XIX века купцов Толковых и авторства Вячеслава Жигардовича больше известен из-за более поздних его жильцов. Владимир Маяковский с Лилей и Осипом Брик обитали здесь в период с 1926 по 1930 год.

После долгих мытарств по инстанциям Владимир Маяковский в 1926 году наконец получил заветный ордер на квартиру в Гендриковом переулке (ныне переулок Маяковского). Помещение, из которого выселили нэпманов, находилось в ужасающем состоянии: повсюду царили грязь, оборванные обои и полчища клопов. Несколько первых ночей Маяковский, Брики и их друзья буквально ночевали на чемоданах, охраняя жилье от посягательств на него со стороны других граждан.

Поэт лично разработал план перепланировки и за свой счет превратил захламленное пространство в принципиально новое жилье «с тремя каютами-спальнями и общей кают-компанией». Его счастье от обретения собственного угла было безмерным.

Квартира быстро превратилась в эпицентр культурной жизни Москвы, настоящий штаб авангарда. Здесь, в столовой, где для многочисленных гостей убирали даже стол, чтобы усадить всех на пол, проходили знаменитые «Лефовские вторники». Маяковский впервые читал здесь свои ключевые произведения: поэму «Хорошо!», пьесы «Клоп» и «Баня». В гостеприимном доме бывал весь цвет эпохи: Пастернак, Мейерхольд, Шкловский, Эйзенштейн, а также зарубежные знаменитости — Теодор Драйзер и Диего Ривера. Жизнь здесь кипела до самого рокового апреля 1930 года, когда после самоубийства поэта его тело было привезено с Лубянки именно сюда, в Гендриков переулок, для прощания.

Благодаря настойчивости Лили Брик и резолюции Сталина о том, что «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», в 1938 году в квартире открылся музей-библиотека. Он проработал до 1972 года, пережив эвакуацию ценностей во время войны, и стал важным центром по сохранению не только памяти о поэте, но и наследия русского авангарда. Однако в результате переноса музея на Лубянку мемориальная квартира была утрачена.

Жилой дом купцов Толковых. Фото: К. Спасский

Двигаемся дальше. Документально известно, что здание с адресом: (5) ул. Воронцовская, д. 21, стр. 1, построено в 1926 году, а архитектором являлся М. И. Рязанов.

Воронцовская улица, дом 21, строение 1. Фото: К. Спасский

Вместе с тем его фасады выделяются множеством деталей, нехарактерных для конструктивистского стиля. Это позволило допустить последующие надстройки и достройки, сформировавшие в итоге дом в переходном архитектурном стиле.

Воронцовская улица, дом 21, строение 1. Фото: К. Спасский

Эта часть Москвы известна и любителям мягкого пара. (6) Воронцовские бани частенько попадают в топы лучших в городе.

История бань, основанных в рабочем по названию и по сути Пролетарском районе, началась в 1938 году. Будучи жизненно важным санитарно-обмывочным пунктом (так тогда назывались общественные парные) для местных жителей, живших в бараках, для рабочих окрестных заводов стали еженедельным ритуалом и едва ли не единственным доступным отдыхом. А рабочих здесь было хоть отбавляй. На соседних заводах «Московский шинный», «Серп и Молот», «Динамо» и «Первый шарикоподшипниковый» трудились многие тысячи человек.

Сейчас Воронцовские бани, или как их ласково называют «Воронцы», известны своей «правильной» печью и собирают в исторической атмосфере «сталинского ампира» абсолютно разных людей.

Воронцовские бани. Фото: К. Спасский

Интересен и (7) главный дом городской усадьбы купца Маслова, построенный на рубеже 1820-х и 1830-х годов. В 1880 году перешел в руки «временно московского купца» Самуила Чепелевецкого, тогда и появилась выразительная буква «Ч» на фронтоне.

Главный дом городской усадьбы купца Маслова. Фото: К. Спасский

Основанная Чепелевецким парфюмерная фабрика к 1909 году была преобразована в успешное Товарищество «С. И. Чепелевецкий с сыновьями», продукция которого, отмеченная высшими наградами на мировых выставках в Париже и Милане, поставлялась по всей России и за границу. После смерти основателя дело перешло к его сыновьям, однако после революции предприятие было национализировано: его преобразовали сначала в мыловаренный завод «Профработник», а затем передали фармацевтической фабрике им. Семашко, разместив здесь завод медицинских препаратов № 1. Инфраструктура бывшей фабрики также претерпела изменения — ее артезианская скважина стала обслуживать Воронцовские бани, а в молельне был организован клуб.

Главный дом городской усадьбы купца Маслова. Фото: К. Спасский

В одном из дворов Воронцовской улицы можно обнаружить необычный артефакт. Если особенно не вглядываться, то это обычная труба котельной дома из 1930-х годов. Важно, что она никак не прилегает к дому и выглядит как отдельное сооружение.

А вот если подключить фантазию и архитектурные знания, то можно представить, что это (8) московский аналог Башни Азинелли из итальянской Болоньи.

«Московская Башня Азинелли». Фото: К. Спасский

В Средние века в этом городе среди богатых было популярно строительство тонких и высоких башен. В какой-то момент город и вовсе выглядел как прообраз современного делового района с множеством доминант. До нас дошли лишь некоторые из них, одна из которых и именуется Башней Азинелли, а соседняя башня Гаризенда даже упоминается в «Божественной комедии» Данте.

Башни Гаризенда и Азинелли.

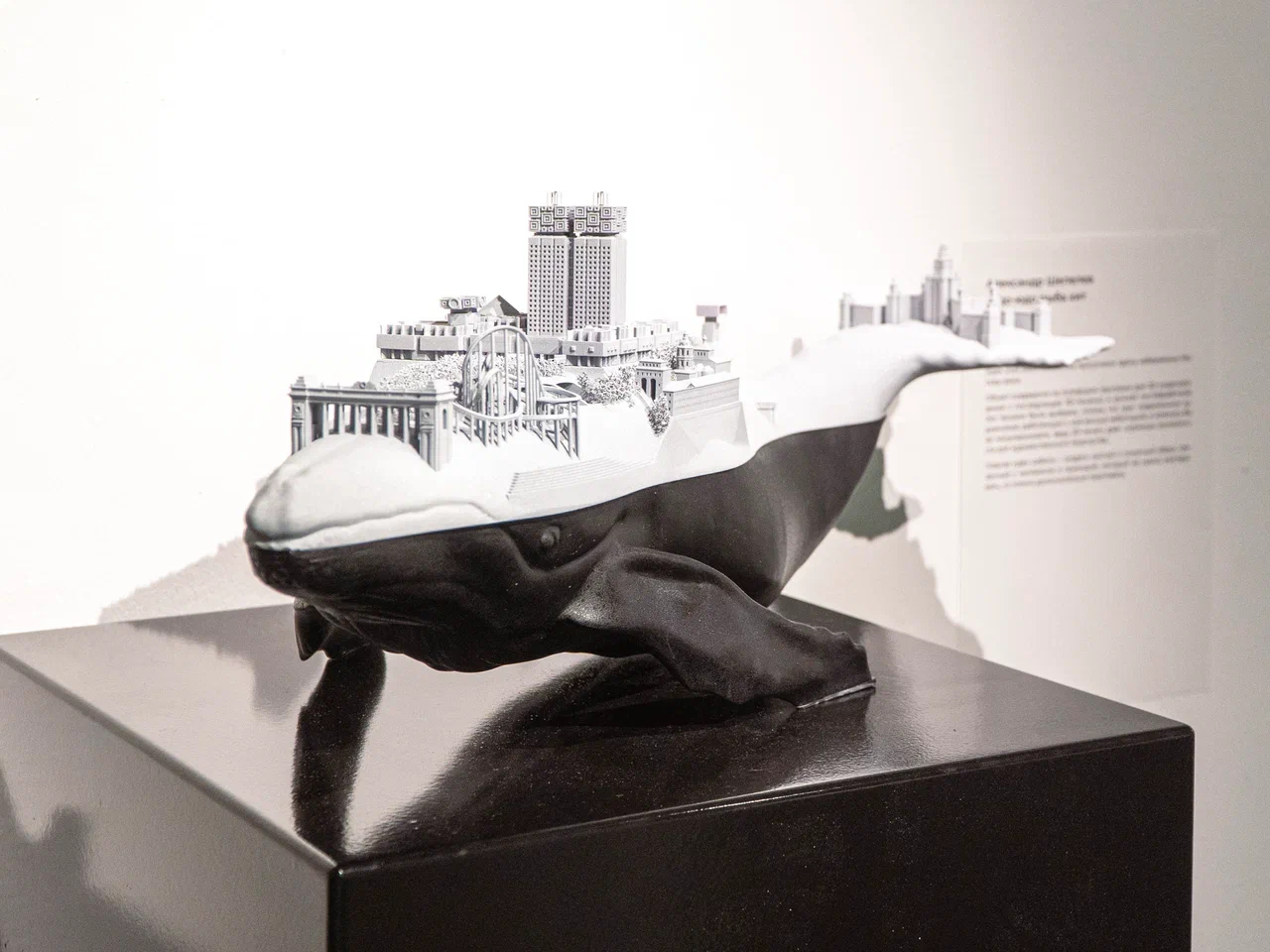

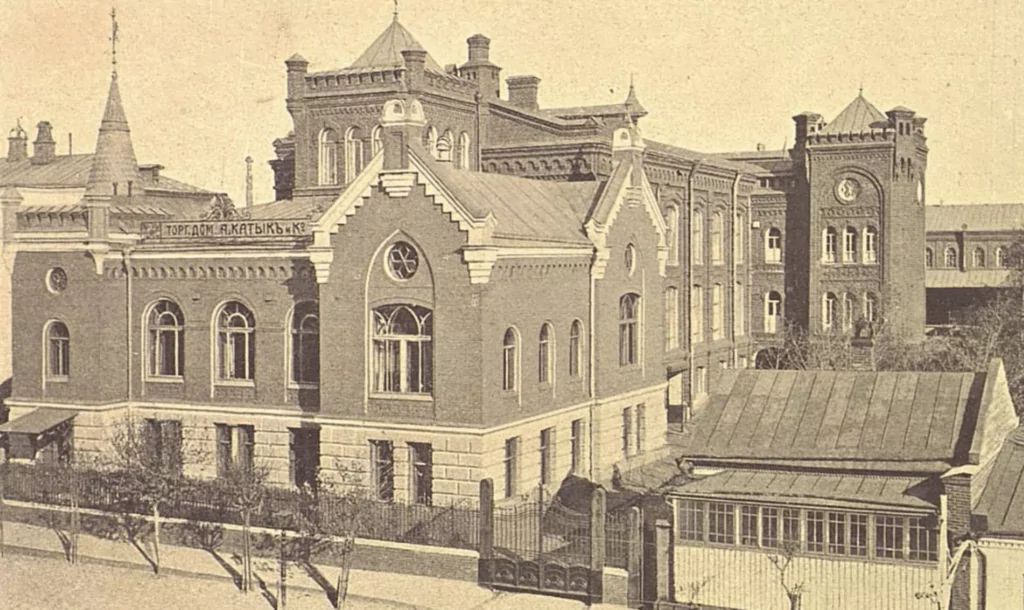

(9) Здание бывшей конторы и склада гильзовой (табачной) фабрики Торгового дома «А. Катык и К°» было построено в 1902 году по проекту архитектора Оттона Вильгельмовича фон Дессина.

Здание конторы и склада гильзовой (табачной) фабрики Торгового дома «А. Катык и К°», конец 1900-х годов. Фото: Danushka / pastvu.com

После революции предприятие было национализировано и получило название «Красная Звезда», а в 1923 году вошло в состав Моссельпрома.

Здание бывшей конторы и склада гильзовой (табачной) фабрики Торгового дома «А. Катык и К°»

Новая веха в его истории началась в феврале 1930 года, когда на территории фабрики развернулась ударная стройка легендарного (10) Первого Московского часового завода, официально введенного в эксплуатацию уже 1 октября того же года. Полный комплект оборудования для данного завода был приобретен Советским Союзом у американской компании Dueber-Hampden Watch Company. Сделка была осуществлена через торгового посредника — компанию «Амторг». Пусконаладку техники и организацию производства на первоначальном этапе выполняла группа американских инженеров и специалистов, что было частым явлением для советской индустриализации того времени.

Первый Московский часовой завод, 1947 год. Фото: Vadim_1972 / pastvu.com

Выходящее на Воронцовскую улицу здание бышей фабрики, имеющее неоготические элементы, довольно органично подошло под немецкий пивной ресторан.

На бывшей территории Первого часового завода можно обнаружить восстановленный (11) ГАЗ-АА 1939 года, восстановленный Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков в память о фронтовых водителях и в ознаменование столетия Евгения Трубицына, министра автомобильного транспорта РСФСР с 1967 по 1983 годы. Та самая легендарная «полуторка» (из-за грузоподъемности в 1,5 тонны) — это не просто грузовик, а важнейший символ Дороги жизни, единственной транспортной магистралью, снабжающей блокадный Ленинград. Из-за постоянных налетов авиации на эту артерию водители ГАЗ-АА были словно танкисты на поле боя, многие из них погибли.

ГАЗ-АА. Фото: К. Спасский

У Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова находится (12) памятная скамейка с сидящей фигурой знаменитого композитора, дирижера и педагога. В сложный период Первой мировой войны и Октябрьской революции он приложил огромные усилия для сохранения традиций Московской консерватории. Его ключевыми задачами были сбережение профессорско-преподавательского состава, а также изыскание необходимых финансов для обеспечения деятельности.

Монумент открыт в 2019 году, автором работы выступил скульптор Айдын Зейналов.

Памятник Михаилу Ипполитову-Иванову. Фото: К. Спасский

В Крестьянском сквере находим еще один важный артефакт — (13) 45-мм противотанковую пушку образца 1937 года, активно использовавшуюся при оборонительных и наступательных операциях в Битве под Москвой 1941-1942 годов. Установлена во славу великого подвига героизма самоотверженности старшего поколения Таганского района и в ознаменовании 65-й годовщины той битвы.

Памятный знак — 45-мм противотанковая пушка. Фото: К. Спасский

В этом же сквере можно обнаружить (14) скульптуру «Рабочий» работы Николая Андреева, установленную в 1925 году. Она изображает рабочего с изготовленной им деталью, которую он пристально изучает.

Скульптура «Рабочий», конец 1920-х годов. Фото: Stone_Cold_Crazy / pastvu.com

Из-за такой позы памятник за свою историю получил множество шутливых прозвищ, например: «И что я сделал?», «Рабочий с мобильником», «И это моя первая зарплата?».

Скульптура «Рабочий». Фото: К. Спасский

Завершим прогулку у с виду довольно обычного торгового центра, за ярким фасадом которого скрывается важный памятник постреволюционной Москвы. Это один из (15) старейших универмагов города — Мосторга № 100 им. 10-летия Октября.

Универмаг Мосторга № 100, конец 1930-х годов. Фото: Guaglione / pastvu.com

Сооружен в 1928 году в конструктивистском стиле по проекту конторы «Строитель» при участии архитектора Алексея Юганова.

Историческое здание бывшего универмага Мосторга № 100. Фото: К. Спасский

Местные рабочие сразу же стали начали называть его «сотый», невольно став еще и «специалистами по неймингу». Ведь спустя почти 100 лет — это его официальное название. Торгово-деловой центр «Сотый».

Кирилл Спасский