Начнем с того, что впервые общественный транспорт в Москве появился в 1847 году, в эпоху царствования императора Николая I. Именно тогда в городе появились специальные конные пассажирские экипажи, которые курсировали по четырем радиальным и одному диаметральному маршруту. Радиальные стартовали от Красной площади и шли до Смоленского рынка, Покровского моста, Рогожской заставы и Крестовской заставы, а радиальный — от Калужских ворот до Тверской заставы. Среди москвичей за этим транспортом тут же закрепилось название «линейка», но измерительный прибор здесь ни при чем. Скорее всего, данное слово образовано от устаревшего слова «линея», обозначавшего черту, узкую полосу, а пассажиры этих экипажей как раз сидели вдоль длинной перегородки спиной друг к другу и боком к направлению движения. Кроме этой перегородки, были еще передняя и задняя стенки, крыша, а вот боковые стены отсутствовали совсем. В линейку впрягали от одной до трех лошадей, вмещала она, по некоторым данным, до 14 пассажиров. К слову, существовали не только гражданские линейки, но и пожарные, санитарные (для перевозки раненых на поле боя) и многие другие. Да и само слово «линия» в значении «маршрут» в современном русском языке, скорее всего, появилось из-за этого типа транспорта. Летом экипаж передвигался на колесах, зимой — на полозьях, как сани. Удивительно, но линейка смогла сохраниться вплоть до Октябрьской революции 1917 года, пусть и всего в количестве трех линий — одной городской и двух пригородных.

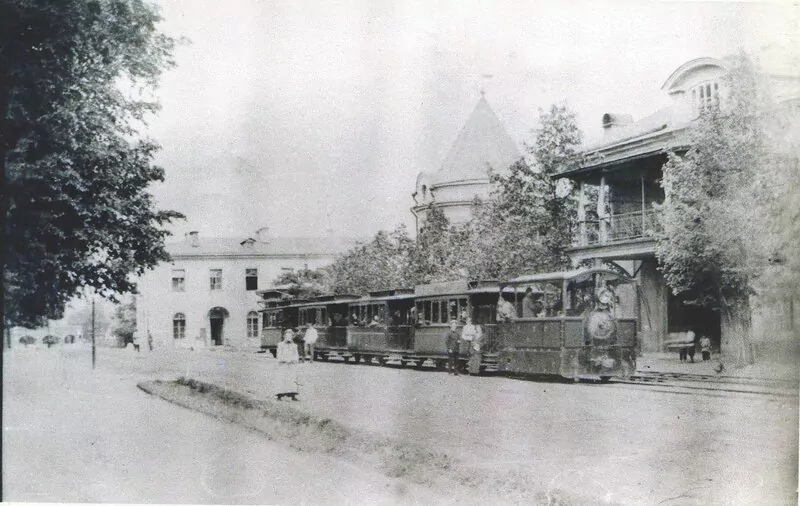

Московская линейка, конец XIX века

В 1850 году было создано Общество московских линеек для регулирования пассажирских перевозок, а к 1870 году количество городских маршрутов возросло до десяти. Обслуживанием занимались 22 владельца. Однако несмотря на свою популярность, линейки создавали много хлопот: современники отмечали, что они затрудняют движение других экипажей, портят мостовые, на своих стоянках разводят грязь и нечистоты, да и состояние лошадей вызывало много вопросов — Владимир Гиляровский называл их не иначе как «облезлыми». Тогдашние московские власти понимали, что пора искать альтернативу, тем более что население города продолжало неуклонно расти. И как раз помог случай: в 1872 году в городе открылась Политехническая выставка, для которой военное ведомство соорудило однопутную конно-железную дорогу от Воскресенской площади (ныне площадь Революции) до Смоленского (ныне Белорусского) вокзала. Конка, как ее стали называть впоследствии, представляла собой закрытый вагон, который передвигался по рельсам с помощью запряженных в него коней. Вагоны были двухэтажными, верхний этаж был открытым и назывался «империал». Сверху поначалу могли ездить только мужчины, поскольку женщинам считалось неприличным подниматься в платье по винтовой лестнице. Впрочем, встречались и небольшие одноэтажные открытые вагончики. Новинка понравилась москвичам, поэтому линию решено было сохранить и после окончания выставки. Более того, была учреждена специальная комиссия для развития этого перспективного вида городского транспорта. В результате концессия на строительство конки досталась графу Алексею Уварову, который в 1875 году преобразовал свою компанию в «Первое общество конно-железных дорог». Уже к 1878 году были открыты новые линии конки, построен Миусский парк для транспорта на улице Лесной, ныне известный как фуд-молл «Депо Москва», а самый первый путь реконструировали, сделав его двухпутным.

Конка на Серпуховской площади, 1892 год

Но несмотря на столь активную деятельность, количество маршрутов нового транспорта оставалось недостаточным — практически не было линий в Замоскворечье, а существующие линии не учитывали радиально-кольцевую планировку города. Это побудило Московскую городскую думу в 1883 году принять предложение инженера Горчакова о строительстве второй сети конки и выдать ему концессию сроком на 45 лет. Почти сразу же, в 1885 году, Горчаков передал свои права по контракту «Генеральной компании трамваев Москвы и России», которая была учреждена им вместе с бельгийским банкиром Кумном, поэтому москвичи прозвали его Бельгийским или просто Вторым обществом конно-железных дорог. Спустя три года «Второе общество» владело и обслуживало уже 10 линий конки: Долгоруковскую, Мещанскую, Калужскую, Пятницкую, Пречистенскую (Набережную), Трубную-Долгоруковскую, Устининско-Трубную, Садовую I, Садовую II, Петровский парк. А две линии (Петровско-Разумовская и Воробьевская) были не совсем обычными — там ходили вагоны на паровой тяге.

Конка на Каланчевской улице, конец XIX — начало ХХ века

Сама идея трамвая на паровой тяге возникла еще в 70-х годах XIX века, и первый такой был запущен в Новом Орлеане в 1873 году. Несмотря на то что подобная технология была прогрессивнее, чем обычная конная тяга, имелись и недостатки: большая шумность, которая пугала людей и лошадей, кроме того, существовала весомая пожароопасность в районах с деревянной застройкой. Именно поэтому от использования «паровичка», как стали называть его москвичи, на Воробьевской линии решено было отказаться, заменив его в 1903 году все той же конкой. А вот Петровско-Разумовская линия осталась, и поскольку она шла до Петровской сельскохозяйственной академии, ее часто называли «студенческой». Подвижной состав представлял собой небольшой паровоз, к которому цеплялись вагоны (5-6 — летом, 3-4 — зимой). Внутри кабины машиниста, выполнявшего и роль кочегара, находился ящик с углем или дровами. Вагоны были простенькие, из дерева, обшитые металлом, внутри вдоль стен располагались лавки, но иногда и их не было. Первоначально не было даже остекления окон, роль защиты от снега и дождя выполняли плотные матерчатые шторы. Освещение внутри вагонов осуществлялось при помощи свечей. На весь состав «паровичка», кроме машиниста, приходился один кондуктор, который продавал билеты, объявлял остановки, менял свечи, закрывал и открывал шторы. Любопытно, что некоторое время таким кондуктором работал Константин Паустовский, ставший впоследствии знаменитым русским писателем. Он шутливо называл паровой трамвай «большим самоваром на колесах». Забегая немного вперед, отметим, что этот паровичок работал до 1922 года, пока не был заменен обычным трамваем.

Паровичок на конечной остановке в Петровской сельхозакадемии, 1893 год

Тем временем московская конка продолжала развиваться, но конкуренция между Первым и Вторым обществом вносила значительные неудобства: не было беспересадочного движения, единой системы оплаты. Например, чтобы доехать из одного конца города в другой, необходимо было пересаживаться из вагонов одного общества в вагоны другого и вновь платить за билет. Поэтому в 1891 году общества и московские власти договорились об объедении сети конок в одну, где Первое общество занималось эксплуатацией всей сети дорог, а Второе — получало одну треть от общегодовой прибыли. Для соединения маршрутов были построены стрелки и пути у Старых Триумфальных ворот, в начале Малой Дмитровки у Страстного монастыря, на Трубной площади, у Сухаревой башни, Покровских, Серпуховских и Варварских ворот, Девичьем Поле, на набережной у Большого Каменного моста. Билетная система стала единой, система маршрутов унифицирована, линии были разделены на зоны, введено новое расписание и более удобные маршруты. Внутри одной зоны билет стоил 5 копеек для первого этажа вагона и 3 копейки для «империала», если пассажиру нужно было сделать пересадку на другую линию, он приобретал специальный передаточный билет за 5 копеек, который действовал в течение часа и на котором ставилась специальная отметка. Конка ходила с 8 утра до 10 часов вечера, а летом и в праздники ряд загородных линий работал и до 2 часов ночи. Кроме того, на самих вагонах стали вывешивать таблицы с наименованием станций — так появились первые маршрутные указатели. К началу ХХ века общая протяженность путей московской конки составила 94 километра, в ее распоряжении находились 9 коночных депо, более 2 тыс. лошадей и 400 вагонов.

Открытка с изображением улицы Маросейка и конки, 1895-1905 годы

Несмотря на все прогрессивные меры, конка оставалась довольно проблемным транспортом. Скорость редко превышала 8 км/ч, вагоны регулярно сходили с рельсов, для подъема в гору необходимо было пристегивать дополнительных форейторских лошадей, а иногда кондуктор мог попросить пассажиров выйти из вагона и помочь подтолкнуть состав. Более того, среди лошадей случались эпидемии, что приводило к временному закрытию линий, да и содержание конного хозяйства вместе с обслуживающим персоналом было довольно дорогим. Часто под конку попадали невнимательные пешеходы, сами составы становились участниками дорожных происшествий, сталкиваясь с другими экипажами. В 1893 году для конок ввели специальные обязательные остановки для высадки пассажиров — до этого они входили и выходили на ходу, когда состав замедлял движение, что приводило к трагическим случаям. Становилось понятно, что Москве необходим принципиально новый вид городского транспорта, более быстрый и современный, и вскоре выход был найден: в 1899 году была открыта первая линия электрического трамвая. О том, как он развивался и противостоял конкам, мы расскажем в следующий раз.

Роман Голосов