Место рождения одного из самых успешных музыкальных лейблов современной России, продуктовый магазин из восьмидесятых, мосты-кинозвезды, дом-коммуна и очень много московского креатива — в нашем материале.

Длина маршрута — 4,7 км, или 7 тыс. шагов.

В месте, где сейчас снуют офисные клерки и креативный класс, начиналась, помимо прочего, история газового хозяйства Москвы. В настоящий момент это (1) современный бизнес-квартал «Арма», темно-коричневые корпуса которого появились здесь также из-за бизнеса, но уже родом из XIX века.

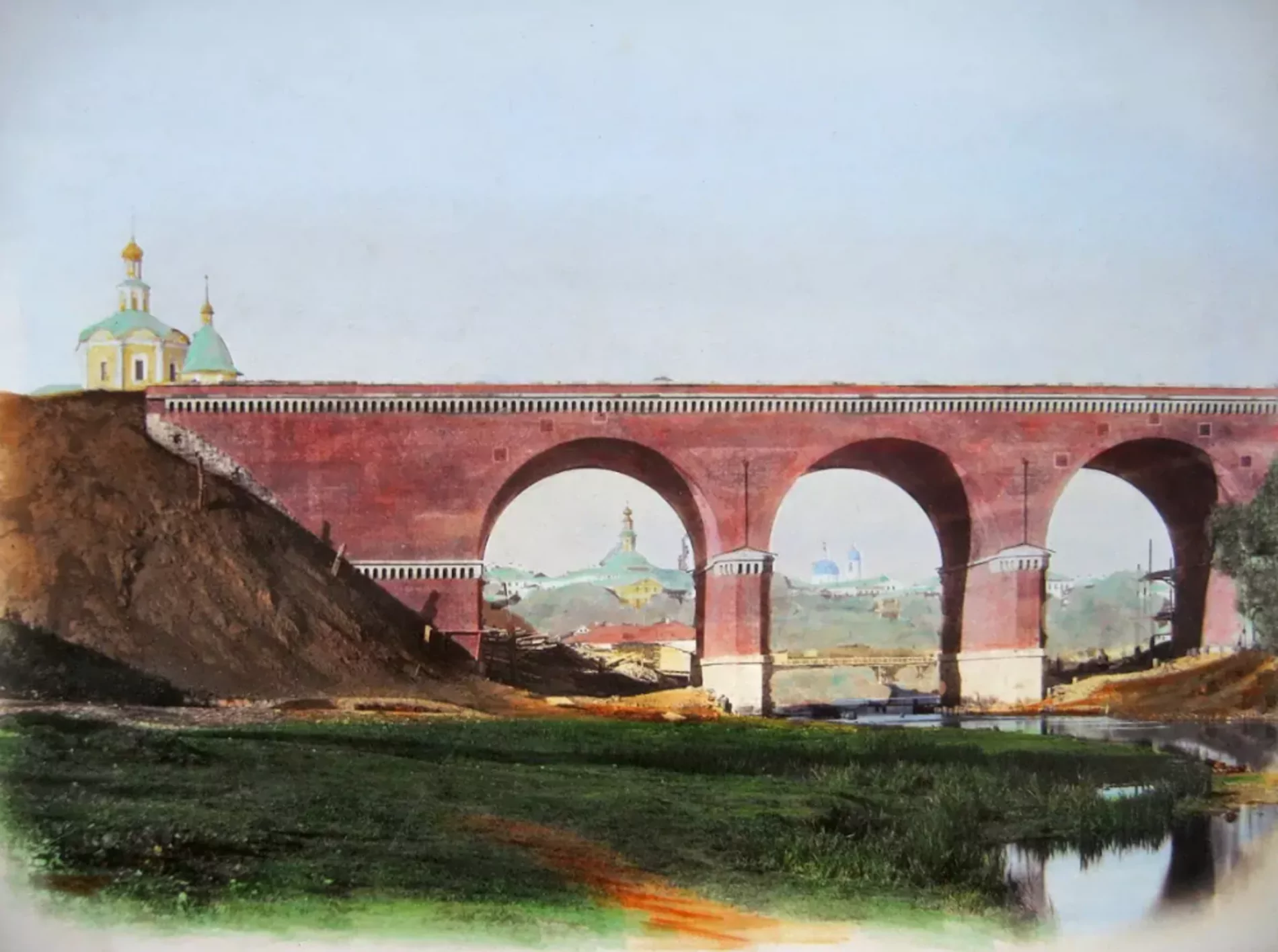

Газгольдеры Московского газового завода, 1910-е годы. Фото: Aznazn / pastvu.com

К 1865 году улицы Москвы освещали 6 тыс. масляных фонарей, установленных на деревянных столбах. Свет от них был достаточно слабым, а обслуживание — проблемным. Тогда Московская городская дума объявила о конкурсе на освещении города газовыми фонарями — технологии, которая уже заливала светом улицы Санкт-Петербурга и Одессы. Всего за последующие три года в стране появилось более 300 газовых заводов, а такой тип подсветки городского пространства был актуальным вплоть до появления электрических фонарей.

Московский конкурс выиграла англо-голландская фирма «Букье и Голдсмит», построившая в Нижнем Сусальном переулке первый газовый завод. Он производил искусственный газ из завозимого из Англии каменного угля и необходимое оборудование. Вместе с этим в 1865–1867 годах от газового завода до центра города, а также по Садовому и Бульварному кольцам была проложена сеть газопроводов из чугунных труб.

Среди строений бывшего газового завода выделяется четыре газгольдера — хранилища газа. Содержали его, конечно же, не в кирпичных стенах, они были оболочкой для огромного металлического резервуара, в котором находился сжиженный газ.

Торговцы керосином распускали слухи о вреде газа для здоровья, вследствие чего компания Букье и Гольдсмита несла огромные убытки. В связи с этим они перепродали завод французским предпринимателям, а после истечения срока концессии предприятие перешло во владение города. Со временем сфера применения газа в Москве расширялась, поэтому и завод не терял своей актуальности — в 1910–1914 годах была проведена его реконструкция при участии известнейшего инженера Владимира Шухова.

В 1944–1946 годах от Саратовского месторождения природного газа в Москву был проложен первый в стране магистральный газопровод. Это дало старт массовой газификации города, после чего сформировалась кольцевая схема с тремя ступенями давления.

Здесь вплоть до конца XX века производили всевозможное газовое оборудование, среди которого была газозапорная арматура завода «Арма». Отсюда и взялось название для бизнес-квартала.

После остановки производства к началу 2000-х бывшие корпуса завода начали обретать новое предназначение — дешевая аренда в удобной локации активно привлекала сюда креативный класс.

Бизнес-квартал «Арма». Фото: mos.ru

Большой спрос создал необходимость в ревитализации корпусов и благоустройстве территории в единый дизайн-код, которые были реализованы по проекту архитекторов бюро «АМ Сергей Киселев и Партнеры». Исторические здания были наращены сложной кровлей, а газгольдеры получили невиданные для такого типа конструкций окна.

Сейчас «Арма» — это один из главных творческих центров столицы с концептуальными магазинами одежды и кофейнями, офисами креативных компаний.

С бывшим газовым заводом связана и история одного из популярнейших отечественных музыкальных лейблов Gazgolder.

Для тех, кто хочет больше узнать об истории развития газового хозяйства, работает (2) одноименный музей. Попасть в него хоть и тяжело, но возможно. Как минимум один день в неделю он открыт для сторонних посетителей, записаться можно по телефону. Найти здание, в котором среди прочего находится музей, несложно. Модернистское здание 1990 года с вывеской «МОСГАЗ» можно заметить издалека.

Деревянный мост через Яузу в районе современного Сыромятнического гидроузла, 1920-е годы. Фото: Oldes / pastvu.com

(3) Сыромятнический гидроузел является одним из четырех запланированных судоходных гидроузлов на реке Яузе, строительство которых было предусмотрено планом обводнения города. Необходимый для решения проблем с водоснабжением и судоходством, он был принят в 1931 году и включен в знаменитый Генплан Москвы 1935 года.

Сыромятнический гидроузел. Фото: К. Спасский

По нему Яуза должна была войти в Водной кольцо Москвы, а Сыромятнический гидроузел имел бы номер 4. Но, похоже, уже навсегда, остается первым и единственным на реке.

Построен он был в 1940 году по проекту архитектора Георгия Гольца. Название получил по находившейся рядом Сыромятной слободе (Сыромятники), где в XVI–XVIII веках селились ремесленники, занимавшиеся выделкой сыромятных кож.

Поднимаемся по Сыромятническому проезду до (4) дома-коммуны, построенного архитектором Георгием Мапу по запросу Моссовета в 1927–1930 годах.

Дом-коммуна в 4-м Сыромятническом переулке. Фото: К. Спасский

Интересен он сегрегацией корпусов по своему назначению: один из них предназначался для семейного заселения и не предполагал обобществления быта, другой был рассчитан на холостяков и малосемейных жильцов, поэтому те же санузлы были общими. При этом проезд между домами был превращен в арку и застроен только в 1954 году. У дома существует два двора — нижний и верхний, второй из которых в советское время был оборудован фонтаном, теперь не работающим.

На первом этаже до сих пор работает продуктовый магазин «Продмаг», который остался практически неизменным с восьмидесятых годов XX века.

Среди ревитализированных промышленных объектов, конструктивизма и модернизма затесалась (5) усадьба Е. А. Волконской — Н. И. Прокофьева, существующая здесь с конца XVIII века.

Усадьба Е. А. Волконской — Н. И. Прокофьева, 2008 год.

Первым владельцем усадьбы был капитан лейб-гвардии Преображенского полка Мельгунов, продавший ее родной сестре, княгине Екатерине Волконской. В дальнейшем она многократно перестраивалась и меняла своих хозяев, дойдя до нас в ампирном исполнении.

В 1810 году один из очередных владельцев усадьбы Никифор Прокофьев открыл на ее территории медо-пивоваренный завод. Последующие владельцы не только продолжили, но и расширяли производство. В 1873 году он перешел во владение акционерного общества «Московская Бавария», с 1886 года — Русского товарищества пиво- и медоварения в Москве. Завод выпускал известные сорта «Венское чистое № 1» и «Черное бархатное».

В 1889 году купцы Травниковы основали Московский комбинат виноградных и десертных вин рядом с пивным заводом. Предприятие занималось как производством собственной продукции из плодов и ягод, так и розливом виноградных вин, привозимых из Крыма и Кавказа. В советский период комбинат выпускал около 170 видов ординарных и марочных вин.

Однако к концу XX века производство вина было остановлено. В 2001 году Мосвинкомбинат был признан банкротом.

В 2007 году предприниматель и меценат Роман Троценко превратил заброшенные цеха в первый в России (6) арт-кластер «Винзавод». Это было смелое решение: вместо сноса исторических зданий их адаптировали под нужды современного искусства, сохранив историю не только в названии. В одном из цехов сохранились старинные винные бочки, которые стали частью инсталляции.

Московский комбинат виноградных и десертных вин, 1950-е годы. Фото: Alexba / pastvu.com

«Винзавод» сразу же стал эпицентром культурной жизни Москвы, «местом силы» для любителей современного искусства. Бывший завод наполнился креативным духом галерей, выставочных залов, мастерских художников и дизайнеров, а также модных кафе и магазинов, который не испускается до сих пор.

Центр современного искусства «Винзавод». Фото: К. Спасский

В 2012 году творческому порыву «Винзавода» стало тесно, поэтому он пригласил известных граффитчиков расписать серый модернистский (7) Троцкий тоннель.

Троицкий тоннель. Фото: К. Спасский

Возвращаемся обратно к Сыромятническому проезду, чтобы рассмотреть (8) дом призрения с домовой церковью преподобного Герасима Иорданского. После утраты единственного сына, мануфактур-советник Герасим Иванович Хлудов решил основать крупное благотворительное учреждение, финансируемое за счет его личных средств. Так и появилась эта богадельня.

Дом призрения с домовой церковью Преподобного Герасима Иорданского, 1890 год. Фото: Twill / pastvu.com

Реализацию проекта возглавил архитектор Борис Фрейденберг. К 1888 году был готов корпус с домовой церковью, центральный придел которой был освящен в честь преподобного Герасима Иорданского, еще один из пределов, в память об умершем брате, освятили в честь святых апостолов Петра и Павла, а третий — в честь святой Пелагии, покровительницы их матери, которая скончалась вслед за супругом.

Бывший дом призрения с домовой церковью Преподобного Герасима Иорданского. Фото: К. Спасский

Дело Герасима Ивановича продолжили дочери-наследницы, дополняя в состав комплекса корпуса с бесплатными квартирами для вдов с сиротами. После революции 1917 года стены богадельни заняли различные конторы, ведомства и учреждения.

В 2021 году в этой части Москвы появился необычный арт-объект — (9) «Камень». Эта мраморная инсталляция на постаменте не является законченным произведением. К камню были прикованы инструменты: долото и молоток и любой желающий мог подрихтовать его, оставив свое послание в будущее.

Арт-объект «Камень». Фото: К. Спасский

Изначально арт-объект был создан в рамках мультимедийной выставки «Микеланджело. Сотворение мира», которая прошла в 2015 году. Он олицетворяет труд скульпторов, художников и архитекторов — тех, кто превращает бесформенный материал в произведения искусства, наполненные смыслом. Камень для инсталляции был найден в мастерских скульптурной секции Московского союза художников.

Эта инсталляция приглашала зрителей включить воображение: почувствовать себя Микеланджело. Кроме того, объект обладал терапевтическим эффектом — здесь можно было выплеснуть накопившееся раздражение, превратив его в часть творческого процесса.

Сейчас арт-объект, похоже, обрел окончательную форму, а долото и молоток убрали. Но народное творчество было уже не остановить, и мраморный монумент стал холстом для случайных цитат и памятных надписей.

Находится «арт-камень» у реконструируемого (10) Сыромятнического трамвайного тоннеля, который был построен в 1865 году в качестве скотопрогонного и со временем стал использоваться в качестве трамвайного и автомобильного. Так как тоннель оказался слишком узким для двустороннего движения трамваев, было решено построить трамвайное сплетение: одна колея заходила внутрь другой, но не соединялась в один путь.

Сыромятнический трамвайный тоннель, 1983 год. Фото: Guaglione / pastvu.com

В начале 1990-х годов трамвайный тоннель подвергся масштабной реконструкции. В ходе работ кирпичный свод был укреплен с использованием железобетонных тюбингов, что не только повысило его прочность, но и изменило архитектурный облик. Если раньше свод имел форму классической круглой арки, то после реконструкции он приобрел современные очертания в виде параболической арки, которая сохраняется до наших дней.

Сейчас тоннель переживает очередную реконструкцию, в рамках которой исторический тоннель будет сохранен. При этом будут построены дополнительные пути для диаметра МЦД-4, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов.

Реконструируемый Сыромятнический трамвайный тоннель. Фото: К. Спасский

Тоннель можно увидеть во множестве фильмов и сериалов, например в «Такси-блюз» (1990) Павла Лунгина.

(11) Центр дизайна ARTPLAY является первым креативным кластером в Москве, а с 2008 года занимает площади бывшего завода «Манометр» В 2020 году ARTPLAY получил престижную награду Traveller’s Choice от Tripadvisor и вошел в число 10% лучших туристических достопримечательностей на планете.

Центр дизайна Artplay. Фото: К. Спасский

На территории кластера активно работает более 450 резидентов, включая образовательные учреждения в области креативных индустрий, дизайн-студии, архитектурные бюро, шоурумы интерьеров, специализированные магазины и строительные компании. Здесь располагаются Центр цифрового искусства ARTPLAY MEDIA, Открытый музей и Галерея, служащая площадкой для профессиональных коммуникаций. Кластер также становится местом проведения множества значимых культурных мероприятий для Москвы: выставок современного искусства, научных конференций, форумов, презентаций, творческих конкурсов и фестивалей.

Центр дизайна Artplay. Фото: К. Спасский

Чтобы приобщиться к творческой жизни Москвы, не обязательно становиться участником одного из мероприятий центра ARTPLAY. Просто прогуливаясь по его территории и взаимодействуя со средой, вы можете стать частью креативной жизни столицы. Количество малых архитектурных форм и малозаметных «фишек» здесь исчисляется сотнями — что внутри, что снаружи. Просто найдите тот, что вам больше по душе.

Напротив центра находится (12) бывший фабричный корпус Чаеразвесочной фабрики «А. Кузнецов и Ко.», построенный в 1901 году по проекту архитектора Петра Харко. Это торгово-промышленное товарищество было крупнейшей в Российской империи и одной из наиболее крупных в мире чаеторговых фирм. Торговые и промышленные предприятия фирмы были национализированы в сентябре 1919 года и вошли в состав объединения «Центрочай».

Чаеразвесочная фабрика «А. Кузнецов и Ко.», 1900-е годы. Фото: Alyoschin / pastvu.com

Бывшая Чаеразвесочная фабрика «А. Кузнецов и Ко.». Фото: К. Спасский

Выходим к Яузе у (13) арочного Таможенного моста, построенного в 1939 году на месте одноименной деревянной переправы. Проекту был выполненной архитекторами Ю. С. Гребенщиковым, К. Т. Топуридзе и инженером В. А. Пащенко. Его мы могли видеть в фильмах «Покровские ворота» (1982), «Следствие ведут ЗнаТоКи. Мафия» (1989) и во многих других кинопроизведениях.

Таможенный мост в деревянном виде, начало 1930-х годов. Фото: Madsin / pastvu.com

Таможенный мост. Фото: К. Спасский

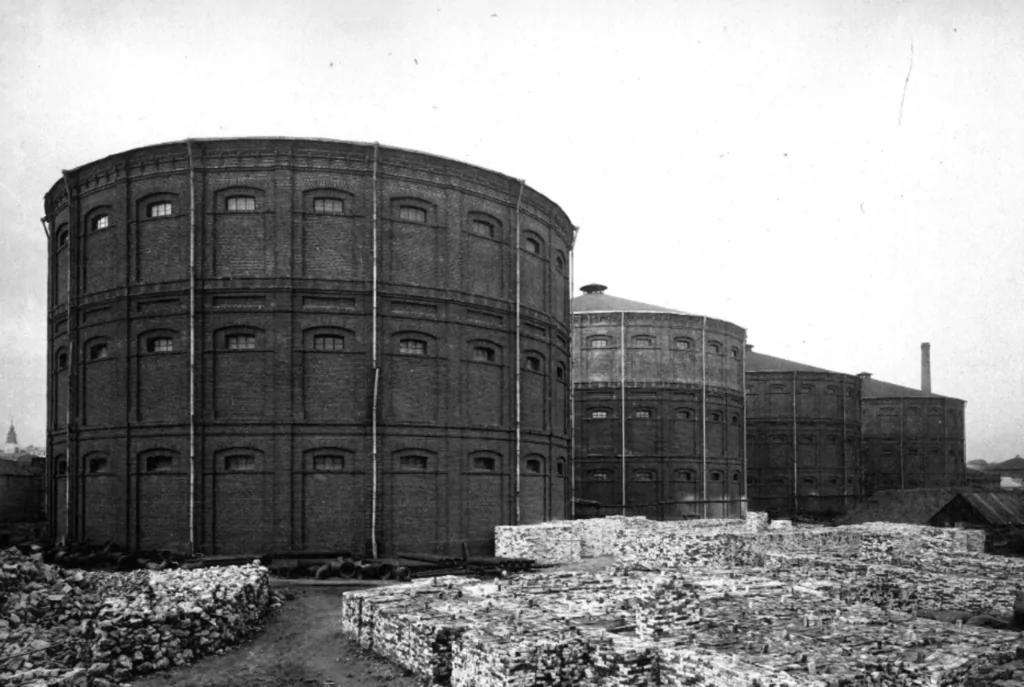

Завершим прогулку у еще одной переправы, на этот раз (14) Андроникова виадука. Он был построен в 1865 году как часть Нижегородской железной дороги. Его название связано с близлежащим Андрониковым монастырем, основанным в XIV веке. Виадук стал важным инженерным сооружением, соединявшим берега реки Яузы и обеспечивающим бесперебойное движение поездов.

Андроников виадук. Фото: К. Спасский

Его можно увидеть в фильмах «Летят журавли» (1957), «Мне двадцать лет» (1964), «Застава Ильича» (1965), «Покровские ворота» (1982).

Неудивительно, что именно здесь находятся первые арт- и креативные кластеры Москвы. Даже у местных мостов и тоннелей так много ролей в кино, что можно обзаводиться собственной страничкой на «Кинопоиске».

Кирилл Спасский