Сегодня вы пройдете по Гоголевскому, Никитскому и Тверскому бульварам, чтобы увидеть влияние Древнего Египта на архитектуру раннесоветской Москвы, узнать, что объединяет Михаила Шолохова и Дедушку Мазая, поиграть со случайным прохожим в шахматы на важной для этой игры месте, разобраться в предпочтениях Сталина в скульптуре, обнять (только нежно) древний Пушкинский дуб и увидеть сразу два памятника революционным событиям первой четверти XX века, один из которых на первый взгляд не связан с Октябрьским переворотом.

Длина первой части маршрута — 2,6 км, или 4 тыс. шагов.

(1) Наземный вестибюль «Кропоткинской», словно учебник истории, может многое рассказать про события, происходящие не только у площади Пречистенские Ворота, но и в мире. Станция открыта 15 мая 1935 года в составе первого участка Московского метрополитена.

Наземный вестибюль станции метро «Кропоткинская». Фото: К. Спасский

Архитектура павильона авторства Самуила Кравеца в стиле древнеегипетского храма неслучайна — после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году во многих странах появился огромный интерес к Древнему Египту, что, конечно же, со временем отразилось и на архитектуре. Например, все три мавзолея Ленина, по очереди построенных на одном месте, — в египтизирующем стиле, с явной отсылкой к пирамиде Джосера, которая, в свою очередь, является древнейшим из сохранившихся в мире крупных каменных зданий.

Наземный вестибюль станции метро «Кропоткинская». Фото: К. Спасский

При этом «Кропоткинская» — станция, чей проект был удостоен высших международных наград — Гран-при на Всемирных выставках в Париже (1937) и Брюсселе (1958), а также Сталинской премии в области архитектуры (1941). Это одна из первых станций метрополитена Москвы, получивших статус памятника архитектуры.

Наземный вестибюль станции метро «Кропоткинская», 1935 год. Фото: Vitalit / pastvu.com

Рядом исследователей отмечается схожесть арки павильона с воротами Белого города. Такие оммажи вряд ли могли заявляться в открытую в начале 1930-х годов, но важно помнить, что архитекторы часто оставляют «пасхалки» (секретные послания) в своих работах.

С момента постройки до 1957 года станция называлась «Дворец Советов» — в честь так и не построенного почти 500-метрового здания для проведения сессий Верховного Совета СССР. Создававшийся на месте взорванного храма Христа Спасителя как символ новой, советской, а не буржуазной Москвы, он должен был увенчан стометровой статуей Ленина. Проект реализован не был, а на месте фундамента дворца позже появился самый большой в мире открытый зимний бассейн «Москва». Сейчас здесь вновь красуется восстановленный храм Христа Спасителя.

Павильон «Кропоткинской» и сам занимает место храма. Церковь Сошествия Святого Духа у Пречистенских ворот, известная с XV века и существовавшая в каменном виде с 1699 года, была снесена в 1933 году для строительства станции. Об этом храме сейчас напоминает памятная табличка на фасаде павильона.

Церковь Сошествия Святого Духа у Пречистенских ворот перед сносом (справа), начало 1930-х годов. Фото: MadSin / pastvu.com

С самого начала аллея Гоголевского бульвара погружает в русские народные сказки. Здесь стоят узнаваемые (2) белоснежные скульптуры: Курочка Ряба на жердочке с Дедом и Бабой, Коза-дереза, Лисичка-сестричка, зайка и медвежата.

Скульптуры героев русских народных сказок. Фото: К. Спасский

В 2007 году Гоголевский бульвар дополнила (3) бронзовая скульптура Михаила Шолохова, лауреата Нобелевской премии по литературе (1965). Она изображает писателя, сидящего в донской лодке. Шолохов в телогрейке, бросил весла и задумчиво смотрит вдаль, а позади лодки гранитные лошади, плывущие в разные стороны и символизирующие раскол страны на красных и белых в Гражданскую войну. Композиция наклонена к пешеходной зоне бульвара, а фонтан, омывающий гранитные фигуры, усиливает эффект реализма. Памятник установлен неслучайно — писатель обращен лицом к Сивцеву Вражку, где когда-то жил Шолохов.

Монумент был неоднозначно принят обществом. Иногда можно увидеть, как в лодку к Шолохову «подселяют» слепленных из снега зайцев как явную шутливую отсылку к Дедушке Мазаю.

Памятник писателю Михаилу Шолохову. Фото: К. Спасский

Рядом с памятником расположена (4) тематическая скамейка, символизирующая раскол России после революции на два противоборствующих лагеря. Одна сторона спинки скамейки украшена символами Белого движения — двуглавыми орлами и саблями, а другая — атрибутами Красной армии: пятиконечными звездами и маузерами. Вокруг разбросаны бронзовые страницы рукописей Шолохова: «Тихого Дона», «Они сражались за Родину» и других произведений. Создается впечатление, что их обронил сам писатель, плывущий в лодке по Дону.

Гранитная скамья «Красные и белые». Фото: К. Спасский

Гоголевский бульвар также много лет является знаковым для любителей шахмат. В 1956 году в доме под номером 14 открылся Центральный шахматный клуб СССР, который сегодня носит имя Михаила Ботвинника. Здесь располагаются Федерация шахмат России, Русская шахматная школа и первый в мире Музей шахмат, основанный в 1980 году.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на бульваре теперь работает (5) летний шахматный клуб. Инициатором его создания выступило Российское военно-историческое общество. С 2021 года при обществе в Петровском переулке действует шахматный клуб под руководством Анатолия Карпова — одного из самых известных мастеров этой игры.

Шахматные столы. Фото: К. Спасский

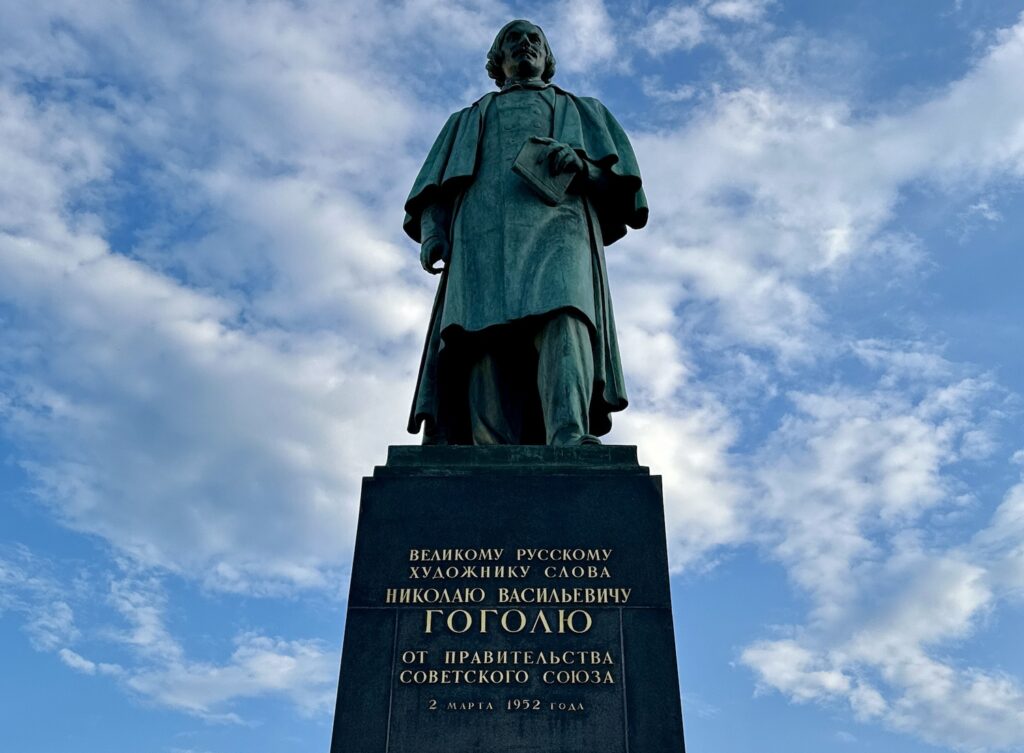

(6) Современный памятник Николаю Гоголю у Арбатской площади можно считать «личной прихотью Сталина». Известно, что старый монумент, посвященный писателю, не нравился «вождю народов», постоянно наблюдавшему его по пути из Кремля на Кунцевскую дачу и обратно.

В 1952 году был торжественно открыт памятник в новой, отличной от прежней интерпретации. Вместо скорбного образа Гоголь предстает полным сил и уверенно смотрящим вперед.

«Новый» памятник Николаю Гоголю. Фото: К. Спасский

Сам автор новой скульптуры Николай Томский раскритиковал свою работу уже после смерти Сталина, в 1957 году: «Из всех созданных мною в последние годы монументальных произведений я считаю самым неудачным памятник Гоголю в Москве, выполненный мной в чрезвычайной спешке к юбилею писателя».

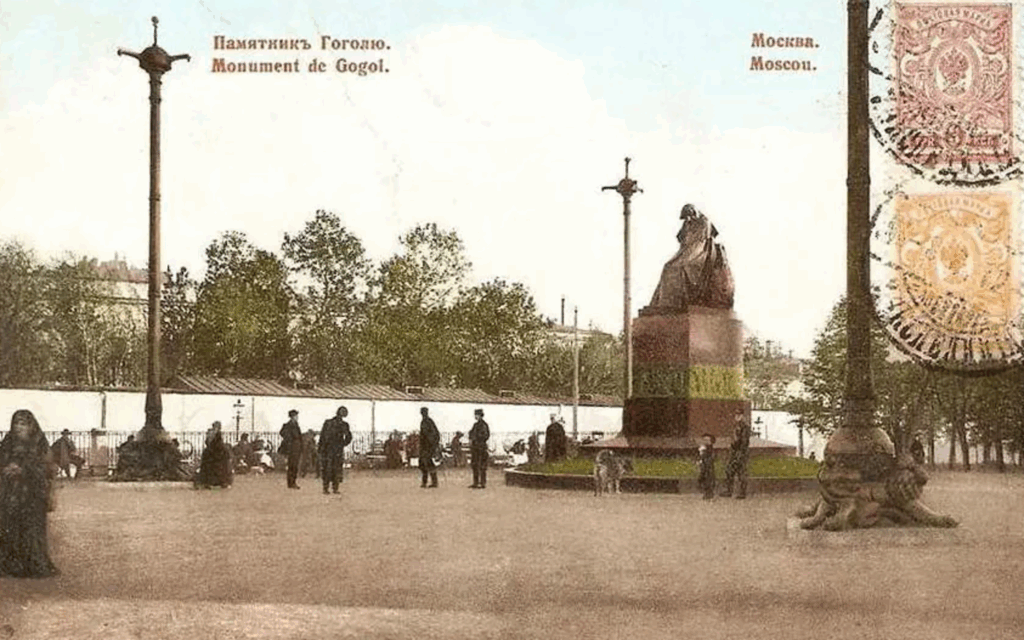

Старый монумент работы скульптора Николая Андреева и архитектора Федора Шехтеля был открыт на этом месте в 1909 году. Сейчас его можно увидеть в парке дома-музея Гоголя на Никитском бульваре.

«Старый» памятник Николаю Гоголю, 1910 год. Фото: Danushka / pastvu.com

Уехал «старый Гоголь» не полностью. На старом месте были оставлены (7) художественные фонари, установленные вместе с памятником в 1909 году.

Художественные фонари. Фото: К. Спасский

Основание фонаря. Фото: К. Спасский

На Никитском бульваре можно увидеть (8) аллею, высаженную участниками проекта «Московское долголетие» в 2019 году, в честь столетия первых субботников.

Аллея столетия первых субботников. Фото: К. Спасский

В 1923 году в начале Тверского бульвара был установлен (9) памятник Клименту Тимирязеву. Монумент, созданный скульптором Сергеем Меркуровым и архитектором Дмитрием Осиповым, выполнен из черного шведского гранита и изображает Тимирязева в мантии почетного члена Кембриджского университета. Рядом с монументом размещены стилизованные гранитные микроскопы.

Памятник Клименту Тимирязеву. Фото: К. Спасский

Памятник был установлен на месте доходного дома, превратившегося в руины в результате вооруженного сражения 1917 года между красногвардейцами и юнкерами. В 1941 году пережил падение с постамента из-за взрыва немецкой бомбы.

Дом, стоявший на месте памятника Тимирязеву. Фото: PK26 / pastvu.com

При этом реакция москвичей на памятник сразу после его появления оказалась противоречивой. Известные писатели-соавторы Ильф и Петров даже откликнулись на это событие сатирическим рассказом. В произведении описывалось, как в некоем вымышленном городе установили монумент, изображавший Тимирязева с саблей в руке и верхом на коне. При этом местные жители почему-то считали его «Героем Гражданской войны в звании комбрига».

Одним из неофициальных символов Тверского бульвара является (10) жанровая скульптура «Сивка-Бурка». В 1975 году эта работа Виталия Новикова (Варгачева) экспонировалась на Всесоюзной выставке в Москве и впоследствии была установлена на нынешнем месте.

Сивка-Бурка. Фото: К. Спасский

Неподалеку находится и (11) Пушкинский дуб, посаженный здесь аж в 1814 году. Назван в честь Александра Сергеевича Пушкина, так как расположен напротив дома 14, строение 1, неподалеку от места, где раньше стояла усадьба Кологривовых. Именно там в декабре 1828 года на балу танцмейстера Йогеля поэт впервые встретил Наталью Гончарову. Дуб окружен цепью, защищающей его ствол и корни, а рядом установлена табличка с информацией: «Дуб черешчатый. Quercus robur L. Возраст 200 лет».

Пушкинский дуб. Фото: К. Спасский

Еще один монумент на нашем пути — (12) памятник Сергею Есенину. Автором памятника стал скульптор Анатолий Бичуков. Торжественное открытие состоялось 2 октября 1995 года и было приурочено к столетию со дня рождения поэта.

Памятник Сергею Есенину. Фото: К. Спасский

Монумент выполнен из бронзы и размещен на каменном постаменте со ступенчатым основанием. Есенин изображен в полный рост — его рубаха расстегнута, что символизирует открытость и душевную уязвимость. За спиной поэта — декоративный растительный элемент, на который он опирается правой рукой.

Рядом с памятником находится миниатюрная фигура Пегаса — отсылка к литературному кафе «Стойло Пегаса», где в начале XX века собирались поэты Серебряного века, включая самого Есенина.

Пегас. Фото: К. Спасский

Завершим сегодняшнюю часть прогулки по Бульварному кольцу у (13) памятника в честь революционных событий 1905 и 1917 годов. Монумент в виде небольшого куба установлен в 1967 году.

Памятник в честь революционных событий 1905 и 1917 годов. Фото: К. Спасский

Таким образом, аллея Тверского бульвара имеет сразу два «революционных памятника». Один — явный и второй — памятник Тимирязеву — скрытый, проявляющийся как памятник только для тех, кто знает историю Москвы.

Кирилл Спасский