Годом основания газеты «Русское слово» считается 1895 год, а вот история ее появления чуть-чуть запутанная. Сначала обратимся к факту, который встречается во всех доступных источниках: идея создания дешевой и «народной» газеты принадлежала знаменитому русскому писателю Антону Павловичу Чехову, который постоянно донимал Сытина идеей создания именно такого рода периодического издания. Чехов напирал на то, что с помощью газеты простой народ приучится к постоянному чтению и, таким образом, дорастет уже и до прочтения тех же дешевых и доступных книг, издаваемых Сытиным. Еще один бесспорный факт: в те годы Сытин считался несколько «неблагонадежным», а доверять такому человеку издание газеты было попросту невозможно — периодическая печать сильно контролировалась, проходила предварительную цензуру, а открыть что-то новое (или купить существующее) было очень трудно. К тому же у Сытина были очень скверные отношения с тогдашним московским генерал-губернатором, дядей императора Николая II великим князем Сергеем Александровичем и обер-прокурором Святейшего Синода Константином Победоносцевым.

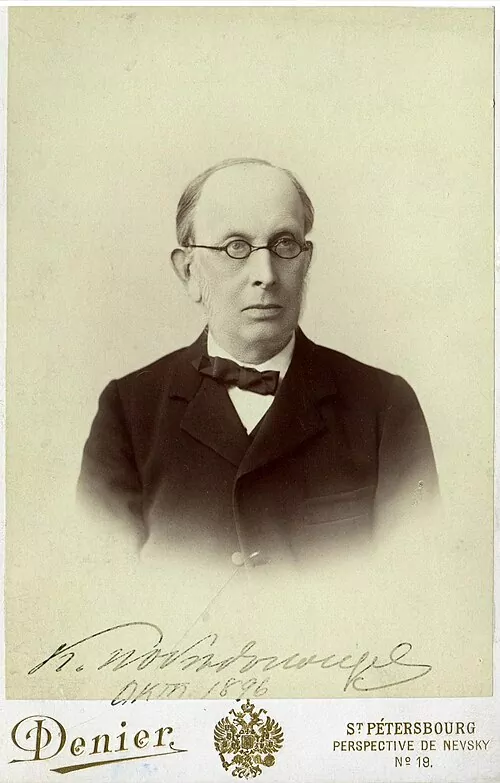

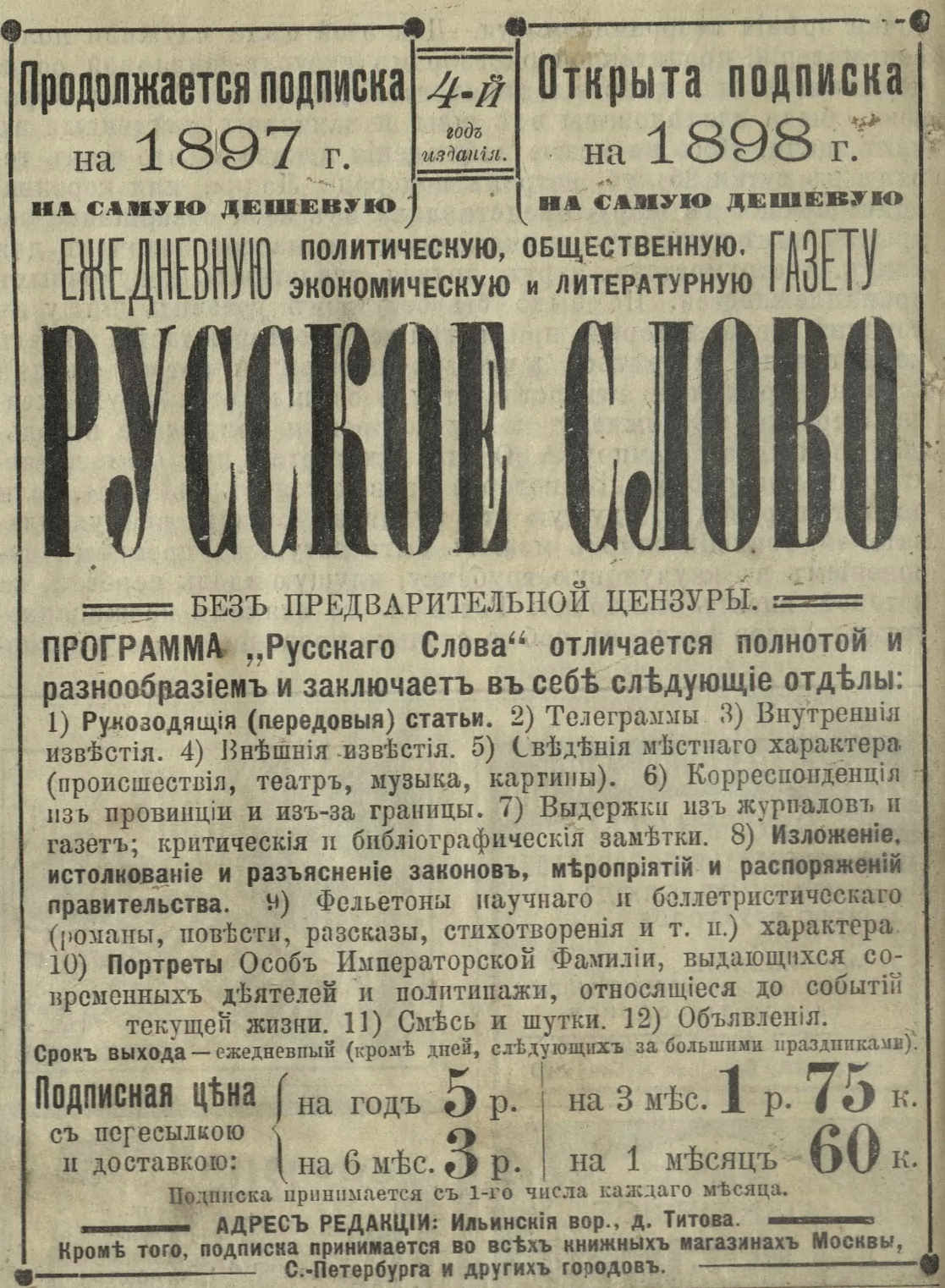

И вот на этом моменте встречается небольшое расхождение. Большая часть источников указывает, что Иван Сытин знакомится с приват-доцентом историко-филологического факультета Московского университета Анатолием Александровым, известным консервативным публицистом, входившим в доверие к Победоносцеву. Александров «продавливает» создание новой газеты у чиновников, но при условии, что сам будет издателем и главным редактором, а Сытин только дает на нее деньги. Кроме того, именно Александров придумал то самое название для нового издания. Но есть и иная версия, которая встречается в воспоминаниях Власа Дорошевича (о нем позже): якобы Сытин, познакомившись с Александровым, купил уже готовое издание, которое тогда еле-еле существовало и остро нуждалось в деньгах. Редакционная политика и состав редакции остались прежними, а Сытин в дела газеты не вмешивался, по словам Дорошевича, до лучших времен. Тем не менее Александров привел в «Русское слово» своих коллег по консервативному журналу «Русское обозрение»: Льва Тихомирова, Владимира Грингмута, Иосифа Фуделя и других. Увы, на доходности нового издания это никак не отразилось: в первый год после основания (или приобретения) газеты ее убытки составили 30 тысяч рублей, а на второй год — 20 тысяч рублей. Издание имело около 5 тысяч подписчиков, материалы были низкого качества, среди публики считалось официозным и имело статус «подголоска “Московских ведомостей”».

Поскольку финансовые дела шли плохо, Анатолий Александров в 1897 году все же продает за 15 тысяч Сытину право уже на издание «Русского слова», хоть и Главное управление по делам печати, ведавшее цензурой, постановило сохранить за ним редакторский пост. Впрочем, уже в 1901 году место главного редактора занял зять Ивана Сытина, журналист Федор Благов. Большинство современников отзывались о нем как о честном труженике, который вкладывал в «Русское слово» все имеющиеся силы, воспринимал редакцию как большую семью. Но настоящий расцвет издания случился, когда фактическим редактором в 1902 году стал «король фельетонов», популярный журналист и публицист Влас Дорошевич. Именно он превратит небольшую московскую газету в важнейший орган печати тогдашней страны. О его личности и творчестве можно говорить подробно и много, но сейчас мы остановимся только на деятельности в «Русском слове».

Нанимая уже известного на всю страну журналиста на пост редактора, Сытин безоговорочно принял его условия: во-первых, уволить сотрудников реакционных взглядов, а во-вторых, предоставить полную автономию редактору в своей работе. Дорошевич, в отличие от Чехова, хотел делать не народно-просветительскую газету, а большое издание европейского типа, по примеру тех, которые ему довелось наблюдать за границей. Он распределил сотрудников газеты по отделам — «московский», «петербургский», «провинциальный», «иностранный», «военный», «театральный», «статей и фельетонов» и других, во главе которых поставил редакторов. Этих редакторов Дорошевич собирал каждое утро на совещаниях в отдельную комнату, где висел большой портрет Антона Чехова, как дань памяти идейному основателю газеты. Значительно расширилась сеть корреспондентов в российских провинциях и за границей, были заключены договоренности об обмене новостями с крупнейшими европейскими газетами. Для большей оперативности Влас Дорошевич одним из первых среди отечественных СМИ ввел практику использования телеграфной и телефонной связи для получения новостей: часто они шли без редактуры сразу в печать, появилась даже рубрика «Ночные телеграммы». Публиковались и материалы иностранной печати о России. Со временем общественный вес и значимость «Русского слова» стала так велика, что уже ее материалы стали появляться в европейских и американских газетах. Современники перестали называть газету «подголоском», она стала «фабрикой новостей».

Значительная часть уделялась фельетонам, аналитике, статьям на общественно-политическую, экономическую и культурную тематику. Дорошевичу удалось привлечь к сотрудничеству таких именитых авторов, как Василий Немирович-Данченко, Владимир Гиляровский, священник Григорий Петров, Тэффи, Александра Амфитеатрова и других. На страницах газеты публиковались свежие произведения Ивана Бунина, Александра Блока, Леонида Андреева, Александра Куприна, Дмитрия Мережковского. Сам Дорошевич тоже не оставался в тени, публикуя там свои статьи о Москве и о текущих вопросах общественной жизни. Звездный состав авторов, оперативная и всесторонняя информация привлекали читателей, что отразилось на тиражах. Если в 1895 году «Русское слово» печаталось в количестве 10 тысяч экземпляров, то к 1905 году это число составило уже 163 тысячи, а к 1917 году достигло 1200000, что было рекордным для Российской империи. Газету читали как и обыватели (крестьяне, рабочие, купечество), так и интеллигенция, чуткая к политике. Цена за годовую подписку составляла 4 рубля в 1901 году или 3 копейки за розничный номер, но бесплатно рассылалась в сельские больницы, народные училища и волостные правления. Позднее, из-за инфляции, в годы Первой мировой войны стоимость годовой подписки и розничных номеров, разумеется, выросла. Доход газета имела в основном от рекламных объявлений.

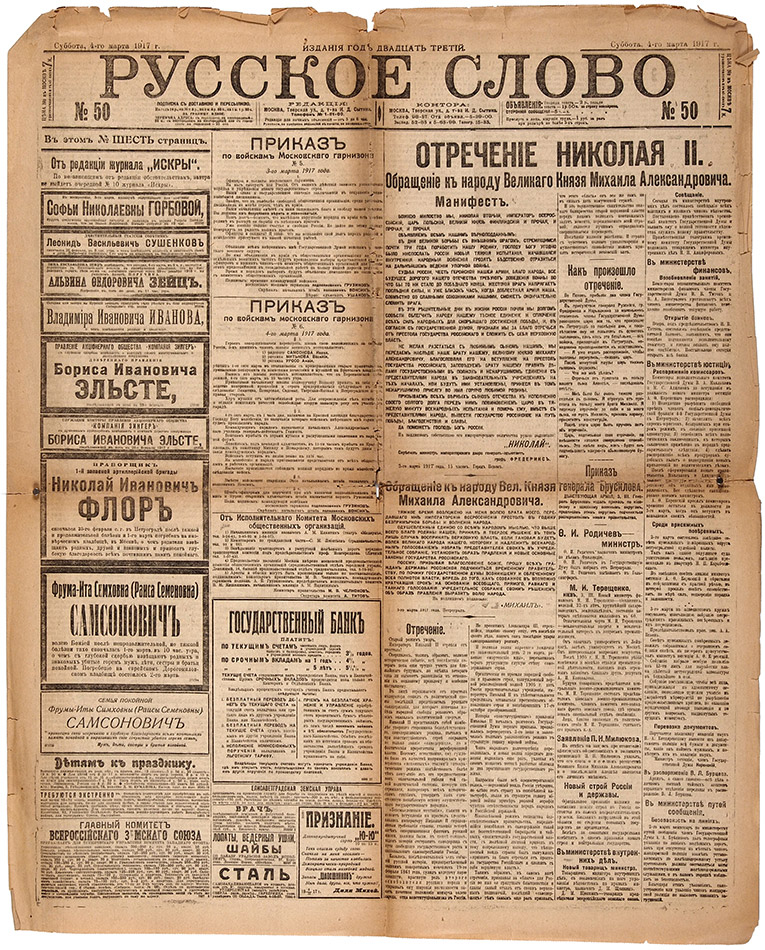

Отношения между Иваном Сытиным и Власом Дорошевичем, несмотря на все, вряд ли можно было назвать идеальными. Первый, разумеется, преследовал коммерческие цели, желая, чтобы его газета была не только популярной, но и окупаемой. Второй же не терпел никакого вмешательства в дела «Русского слова». Это привело к тому, что Дорошевич временно покинул пост редактора, и в 1911 – 1912 годах его заменил крайне неоднозначный левый публицист Николай Валентинов (Вольский), но вскоре Влас Дорошевич вернулся и оставался на своей должности вплоть до 1917 года. И если Февральскую революцию 1917 года «Русское слово» встретило восторженно и выразило поддержку Временному правительству, то с большевиками после Октябрьской революции договориться не удалось. Газета была закрыта постановлением Московского военно-революционного комитета, пыталась возродиться под новыми именами в июле 1918 года, но снова была закрыта.

Наконец, следует сказать несколько слов о судьбах наших главных героев. Иван Сытин, бывший издатель и медиамагнат, скончался пенсионером 23 ноября 1934 года в Москве и будет похоронен с почестями на Введенском кладбище. Его зять, Федор Благов, сотрудничал с белогвардейскими и эмигрантскими изданиями, скончался 29 апреля 1934 года в Париже. Первый редактор «Русского слова» Анатолий Александров переехал в Сергиев Посад, где занимался преподаванием и культурным просветительством. Бывший консерватор, знакомый Победоносцева, монархист-черносотенец, мирно скончался при советской власти 14 марта 1930 года. Николай Валентинов (Вольский) в 1930 году стал «невозвращенцем» после командировки в Париж, писал критические статьи про советскую власть в эмигрантских газетах, скончался в Ле-Плесси-Робинсоне 26 июля 1964 года. И, наконец, Влас Дорошевич, который в 1918 году уехал в Крым, тяжело болел, отказался сотрудничать с белогвардейской прессой. В 1921 году он вернулся в Петроград, где и скончался от туберкулеза 22 февраля 1922 года. На его похороны пришло всего четыре человека.

Роман Голосов