Прежде всего необходимо отметить, что к 1891 году трамвайное движение было налажено в 14 государствах и 274 городах по всему миру. В Российской империи же первый электрический трамвай был запущен в 1892 году в Киеве по инициативе инженера Аманда Струве. Далее трамвайное движение появилось в Казани (1894), в Нижнем Новгороде (1896), а затем в Курске, Орле и Витебске — все три были открыты в 1898 году. Строительство трамвайной сети и запуск этого нового вида общественного транспорта в городах встречало резкое неприятие от владельцев конок, поскольку это приносило им существенный убыток, а сами они перестраивать свой бизнес в пользу новинки не хотели — это требовало значительных расходов на новую инфраструктуру, а какой-то дополнительной выгоды не приносило. Так, например, в Петербурге первая полноценная линия электрического трамвая открылась только в сентябре 1907 года, и некоторые исследователи связывают данный факт с тем, что у владельцев местных конок было большое влияние на местную городскую думу. Но вот в Москве ситуация была совсем иная.

Еще в 1895 году московское Первое общество конно-железных дорог обратилось в городскую управу с предложением об экспериментальном запуске электрического трамвая на одной из действующих линий их конки. Подобная инициатива Общества была продиктована вовсе не стремлением к прогрессу, а скорее боязнью потерять свой бизнес: во-первых, в управе все чаще стали говорить о чудовищном состоянии вагонов конки, рельсовых путей и общей медлительности этого транспорта. А во-вторых, руководство Общества небезосновательно предполагало, что городские власти могут выкупить маршруты и обустроить на них трамвай без их участия. Так или иначе, маневр сработал, разрешение было получено, после чего в июле 1898 года началось переоборудование линий. Первым в очереди стал маршрут от Бутырской заставы до Петровского парка, поскольку тогда он считался пригородным и наиболее подходил для «эксперимента». Параллельно шло переоборудование еще двух линий — от Тверской заставы до Петровского дворца и от Страстной площади до Бутырской заставы. Рельсовые пути подверглись серьезной модификации, также были установлены столбы для электрических проводов. Идею вагонов с аккумуляторами практически сразу отвергли, поскольку те выделяли взрывоопасный водород и ядовитые испарения. Для обслуживания трамвайной системы было выстроено Бутырское трамвайное депо (ул. Нижняя Масловка, д. 15), сами вагоны заказывались у фабрики «Фанкельрид», а вот необходимое для состава оборудование заказали у фирмы «Сименс и Гальске». Наконец 6 апреля 1899 года состоялось торжественное открытие первой линии московского электрического трамвая, где присутствовали московский губернатор Александр Булыгин, городской голова князь Владимир Голицын и гласные городской думы.

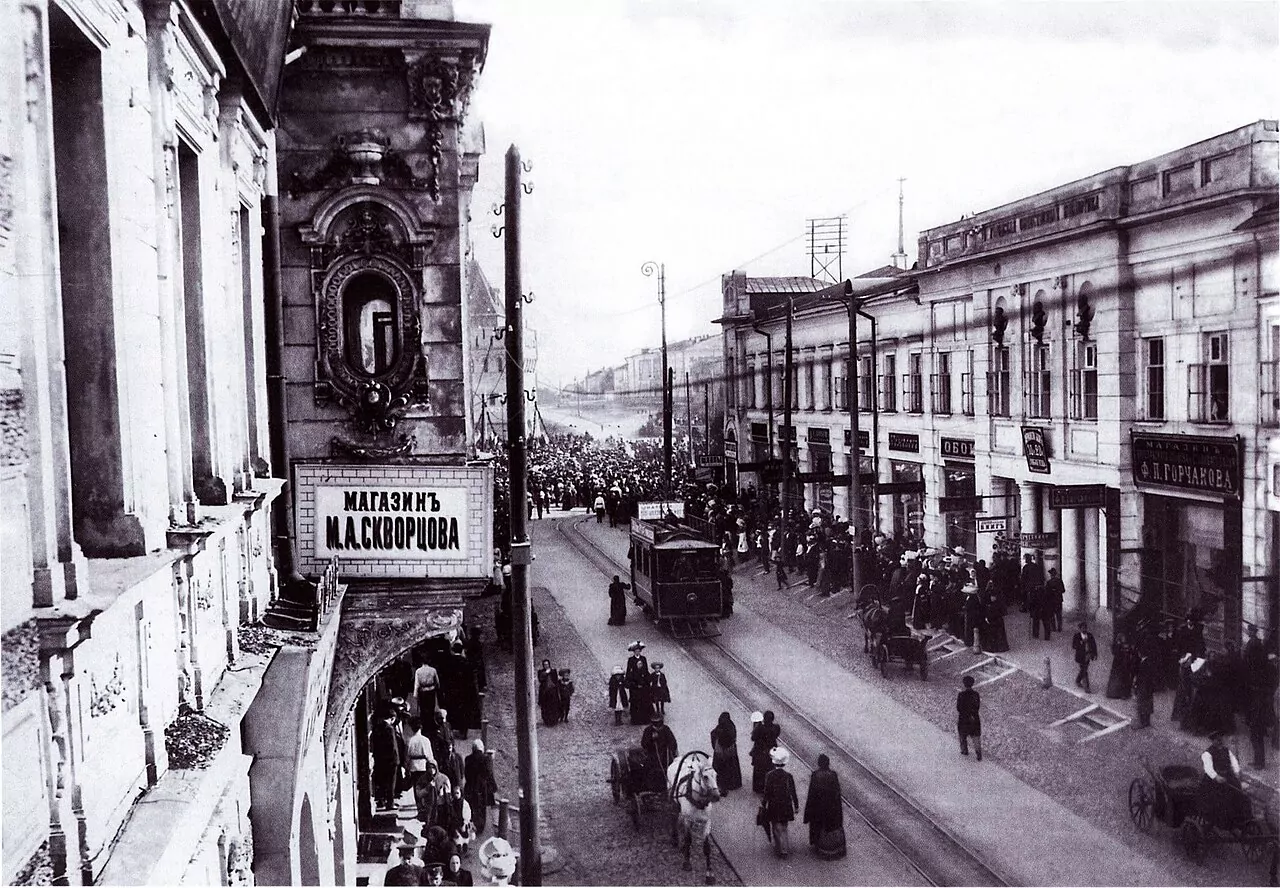

Что же представлял собой первый московский трамвай? Это был небольшой вагон на 20 посадочных мест с двумя открытыми боковыми площадками, на которых, кроме стоячих мест, располагались органы управления вагоном. Вагоновожатый управлял стоя, рядом был кондуктор, который в том числе подавал звонком сигналы вагоновожатому и предупреждал о движении прохожих. Чтобы сбрасывать с рельсов мусор и случайные предметы, вагон оборудовался специальными щитами, а для предотвращения попадания под него зазевавшегося пешехода существовала специальная сетка, опускавшаяся путем нажатия вагоновожатым педали. Для преодоления крутых подъемов и борьбы с гололедицей имелась специальная труба, посыпавшая рельсы песком. Внутри вагона, отделанного красным деревом, отопления не было, поэтому в зимний период на пол стелили солому, а металлические поручни оборачивали рогожкой. Зато имелись светильники, а снаружи трамвай освещал себе путь сильным фронтальным фонарем. В салоне запрещалось плевать на пол, курить, мусорить, заходить в грязной одежде, в нетрезвом виде, лузгать семечки и ездить арестантам. На открытой первой линии проезд стоил 6 копеек, вагоны курсировали с 08:00 до 20:00 с интервалом в 14 минут.

В июле 1899 года начала свою работу линия от Тверской заставы до Петровского дворца, она имела только три остановки, а проезд на ней стоил 5 копеек. А вот линия от Страстной площади до Бутырской заставы была соединена с линией от Бутырской заставы до Петровского парка и включала в себя аж 17 остановок. Однако для пассажиров эта линия была разделена на два тарифных участка с разделительной станцией на Бутырской заставе, стоимость каждого — по 5 копеек. Таким образом, чтобы проехать все 17 станций от Страстной площади до Петровского парка, необходимо было заплатить 10 копеек. На каждой линии ходило по 10 вагонов, движение начиналось в 07:30 – 07:45 и заканчивалось в 22:00. Москвичам новинка очень понравилась, тем более что трамваи ездили с невероятной для тех лет скоростью в 27–30 км/ч (против конки со скоростью 6–7 км/ч), не застревали на крутых подъемах, а вагоны были гораздо чище и удобнее. Новый вид транспорта оценили и городские власти, в первую очередь с точки зрения экономической целесообразности. Соответственно, было принято решение и далее развивать трамвайную сеть, прежде всего за счет уже существующих линий конок. Именно поэтому в марте 1900 года Московской городской думой было принято решение переименовать конно-железные дороги в городские железные дороги, а также начать процесс выкупа линий и имущества у владельцев конки — Первого общества и Бельгийского (Второго) общества.

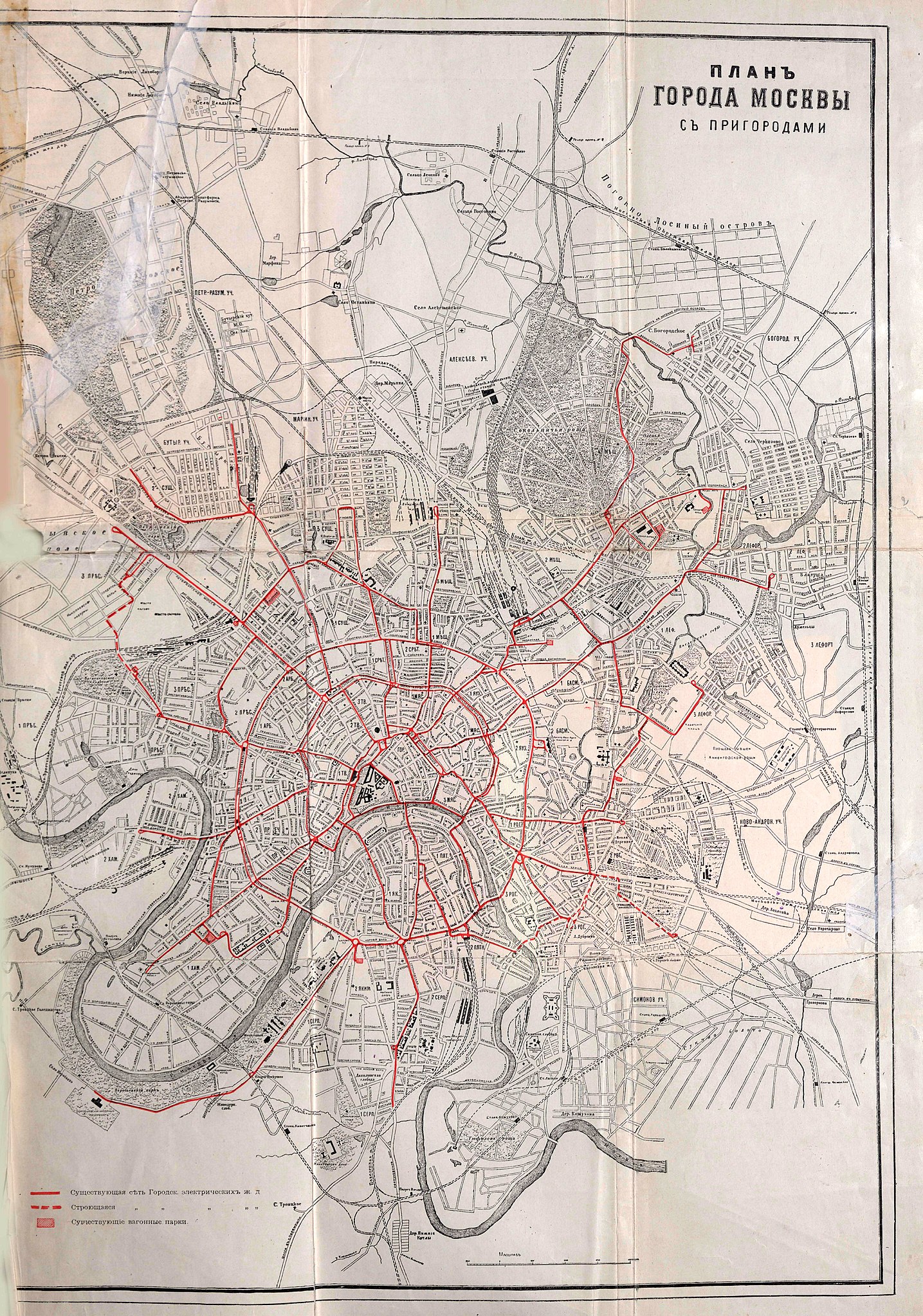

Начали с инвентаризации имущества Первого общества и раздела его совместного имущества с Бельгийским обществом. К 1902 году все линии Первого общества были выкуплены. Начался этап проектирования первой очереди городского электрического трамвая, строительство которой длилось с 1903 по 1905 год, половину линий составили старые коночные. Это были следующие маршруты: от Сухаревской башни до Земляного Вала (впоследствии продленной до Курского вокзала), от Сокольнической заставы до Преображенской заставы, от Новых Триумфальных ворот до Охотного ряда и от Марьиной рощи до Малой Сухаревской площади.

Строительство второй очереди трамвайных маршрутов продлилось с 1906 по 1907 год и было, по своей сути, реконструкцией линий конки. Она включала маршруты от Семеновской и Преображенской застав до Красных ворот, от Красных ворот до Лубянской площади, от Сухаревой башни по улицам Сретенке и Большой Лубянской до Лубянской площади и далее по Театральному проезду до Охотного ряда и от Театральной площади через Воскресенскую до Красной площади, от Георгиевской площади до 1-ой Тверской-Ямской улицы, от Страстного монастыря до Охотного ряда и от Лубянской площади до Варварской площади.

Третья очередь строительства (с 1908 по 1909 год) была самой масштабной, в результате чего к концу 1909 года в Москве функционировало уже 22 городских трамвайных маршрута, охватывающих почти весь город, и два маршрута, принадлежавших Бельгийскому обществу. Отметим, что, помимо строительства новых и реконструкции старых линий, активно строились трамвайные депо, вагоноремонтные мастерские, централизованные системы электроснабжения, закупались вагоны и так далее. К слову, среди множества зарубежных вагонов с 1907 года стали появляться и первые отечественные — Мытищинского, Коломенского, Брянского и Путиловского заводов.

С популярностью трамвая и активным развитием трамвайной сети дела у Бельгийского общества, которое все еще владело конкой, стали совсем плохи. Денег на обслуживание не хватало, составы находились в удручающем состоянии, доходы постоянно падали, поскольку пассажиры уже не желали пользоваться устаревшим видом транспорта. К слову, вопрос о выкупе их линий и имущества поднимался в городской думе еще в 1903 году, но тогда на это не решились. Теперь же, после окончания всех трех очередей строительства городского трамвая, власти вновь обратили внимание на доживавшую свой век конку. Было принято решение о выкупе всего имущества и линий Бельгийского общества, погашении их долгов, модернизации путей и организации на них трамвайного движения. Последняя конка прошла по Москве 14 ноября 1911 года. Электрический трамвай одержал уверенную победу.

К началу 1914 года московская трамвайная сеть стала крупнейшим предприятием городского транспорта во всей Российской империи. В ее ведении находилось 821 моторных и 435 прицепных вагонов, 6 парков, 34 маршрута, около 266 километров трамвайных путей. Ожидалось скорое открытие резервного Пресненского трамвайного парка, для которого уже заказали 80 моторных и 75 прицепных отечественных вагонов. Но в августе того же года началась Первая мировая война, а в 1917 году случилась сначала Февральская, а затем и Октябрьская революция. Эти события затормозили развитие московской трамвайной сети, но не сгубили ее. Она продолжит свою историю уже в советское время, о чем мы расскажем вам в следующий раз.

Роман Голосов