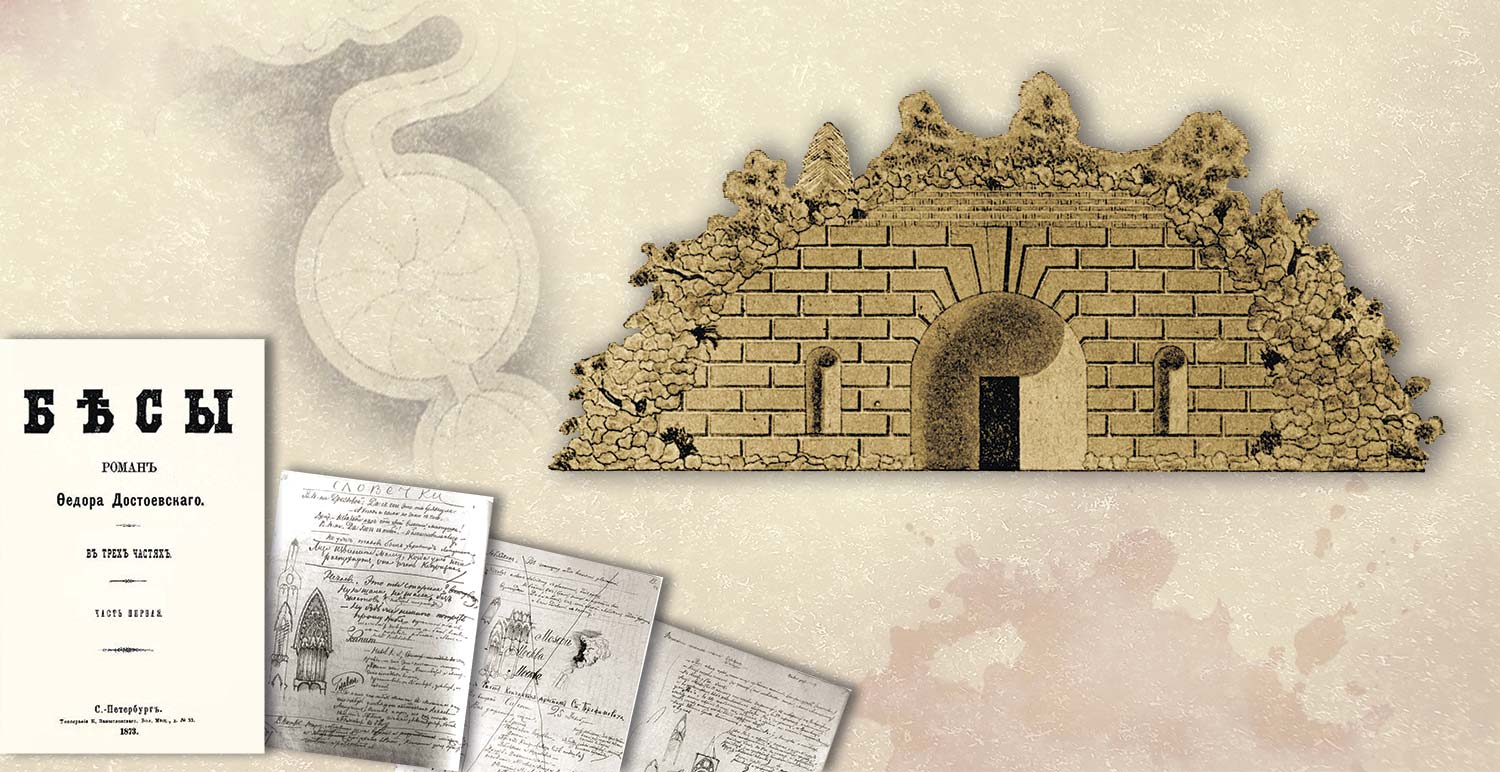

Соломенная Сторожка — небольшая по меркам Москвы территория с гигантской историей и один из главных символов Тимирязевского района. Когда-то здесь и правда стоял домик сторожа.

Академические дачи

Местность, получившая название «Соломенная Сторожка», обязана своим появлением на карте столицы Петровской земледельческой и лесной академии (ныне Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева). В конце 50-х годов XIX века Императорское московское общество сельского хозяйства задумало основать в Москве свой полноценный институт. В качестве места под застройку была выбрана территория усадьбы Петровско-Разумовское.

По наиболее распространённой версии, чтобы компенсировать свои расходы, академия сдавала в аренду часть земель на южной границе бывшей усадьбы. Но куда вероятнее, что к началу 60-х годов XIX века в этой местности уже стояло множество летних дач. Последним владельцем усадьбы Петровско-Разумовское был сенатор и фармацевт Павел фон Шульц, который купил имение в 1829 году. По свидетельствам его знакомых, за тридцать лет Шульц вырубил немало деревьев в парке и построил на их месте несколько десятков дачных домиков. По всей видимости, вместе с остальными зданиями и землями в 1861 году дачи также перешли в пользование Императорского московского общества сельского хозяйства.

«Никаких мячей у нас не было, игры сами придумывались. Раз в самый разгар нашей игры мать приказала сбегать в лавочку за мылом и вручила вместо денег заборную книжечку. С досады я посулил всем играющим по шоколадке, если они пойдут со мной в лавочку. Мне все поверили, и лавочник тоже поверил, отпустил вместе с мылом десять плиток шоколада. В соснах, в их сумраке, молча и торопясь, я все раздал, прибежали и те, что постарше. Им было радостно в этот печальный для меня день, первый мой кутёж. Меня даже не наказали. «Ну что ж, — сказал отец, — сам покупал, пусть сам и платит». Долго, казалось мне, молчал отец, помню, что слышалось родное сочувствие в его словах: «Заплатил, заплатил…»»

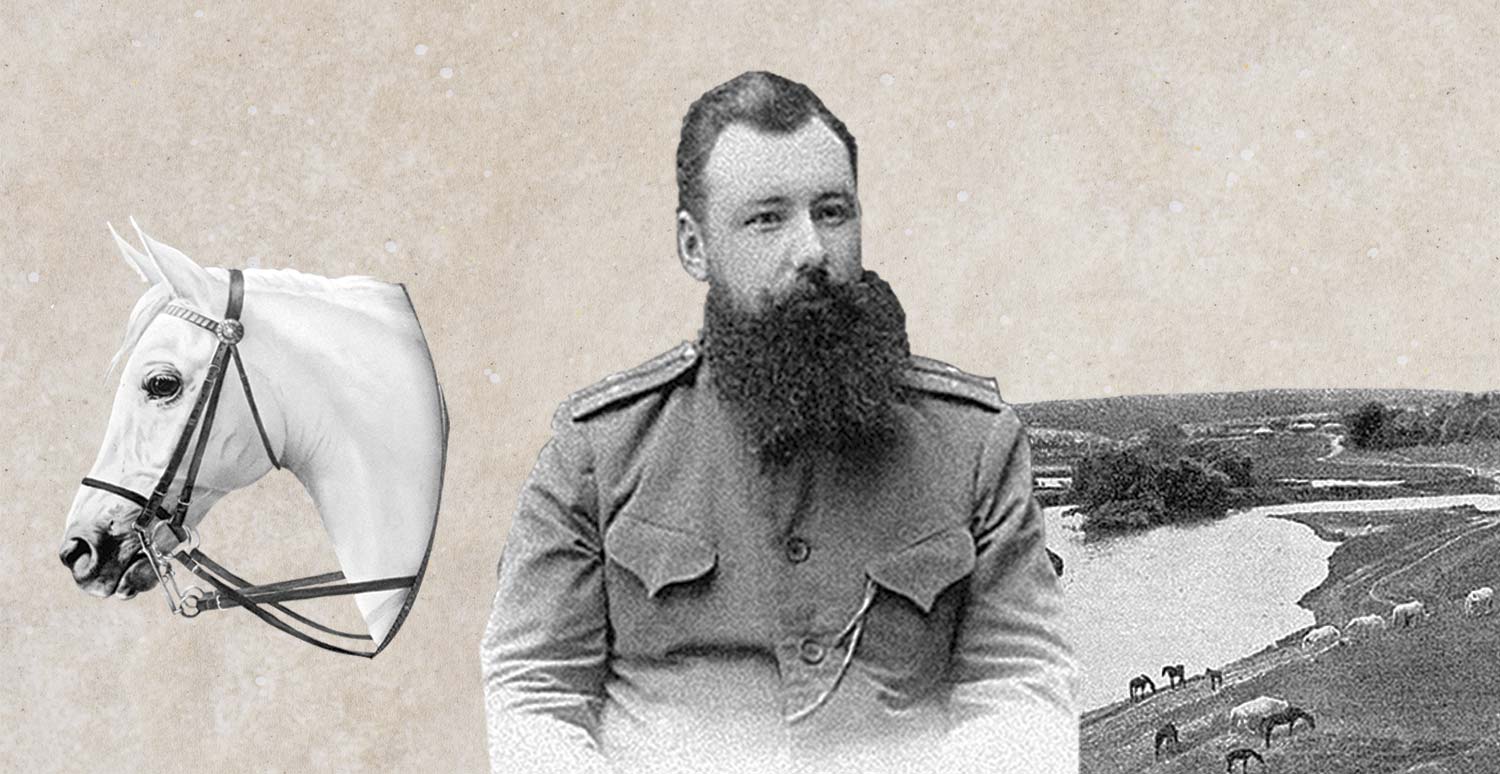

Константин Мельников

К моменту продажи имения казне на его окраине уже располагались как минимум дача выдающегося учёного-геодезиста, картографа и генерала от инфантерии Фёдора Фёдоровича Шуберта, участок купцов-чаеторговцев Карзинкиных и дом дворян Пешковых — их можно увидеть на военно-топографической карте Москвы 1860 года, составленной самим Шубертом. Со временем дачный посёлок стал разрастаться и получил название по бывшей усадьбе — Петровско-Разумовское. Но в народе прижилось прозвище Соломенная Сторожка — в честь полулегендарного барака на отшибе посёлка.

Сторожка в неблагополучном районе

Это был самый обычный, ничем не примечательный глинобитный дом. Соломенным же его прозвали не из-за крыши (она как раз была черепичной), а из-за того, что сторожку построили из саманного кирпича — блоков, представляющих собой смесь глины и пресованной соломы. Здание предназначалось для охраны, следившей за владениями Петровской академии, в том числе дачными участками.

Соломенную сторожку упоминал писатель Владимир Короленко, учившийся в академии в 1870-е годы XIX века. В рассказе «Прохор и студенты» он описывал её как «будку, в коей, по слухам, предполагался ночной сторож, существо в точном значении слова мифическое, так как его никогда никто не видел».

Про сам посёлок Короленко писал следующее: «Домики, или, по-местному, “дачи”, стояли кое-как, врассыпную, вокруг небольшой площади, у пруда. На эту площадку протолкались, оттесняя скромных соседей, три “заведения”: ресторан, кабак, имевший вид трактира, и просто кабак. Нечто вроде длинной улицы, примыкавшей к этой площадке, вмещало в себе ещё два кабакообразных заведения». Ближайшие окрестности сторожки, по свидетельству Короленко, приманивали грабителей и в 1870-е годы имели дурную репутацию. Как утверждает писатель, на столбе на перекрёстке у будки охраны некий умелец даже оставил комментарий: «Пойдёшь налево — кошелёк потеряешь, пойдёшь направо — оберут, как липку».

Домик охраны, домик рабочих

Спустя пару десятилетий, в 80–90-е годы XIX века, Петровско-Разумовское и его окрестности уже стали менее безлюдными, а в Соломенной сторожке помимо охраны поселились рабочие. Они занимались строительством и ремонтом дорог в окрестностях Петровской академии. Среди этих людей был Степан Мельников, отец будущей легенды советской архитектуры Константина Мельникова. По иронии судьбы автор зданий Бахметьевского гаража, клуба завода «Каучук», дома культуры Русакова и десятка других выдающихся столичных построек родился и провёл раннее детство в тесном одноэтажном бараке.

В своей автобиографии «Архитектура моей жизни» Мельников, имевший к тому моменту всемирную славу и дом-мастерскую в центре Москвы, писал про отчий дом так: «Местом моего рождения была Соломенная сторожка — та самая, в честь которой назывались и станция паровичка, и остановка трамвайных линий. Её самой, созданной из глины и соломы, теперь уже нет, но её ароматное имя чуть ли не до сего дня ещё носится в воздухе Петровско-Разумовского. Что-то ей родное стояло на пути всех моих дерзаний, их жгла печать её Архитектуры».

По воспоминаниям Мельникова, Соломенная сторожка находилась на углу Ивановской улицы и Нового шоссе (сейчас — Тимирязевская улица). Хотя более вероятным местом расположения домика является пересечение нынешней улицы Всеволода Вишневского и проезда Соломенной Сторожки. В 90-е годы XIX века, которые пришлись на детство будущего архитектора, в маленьком с виду здании проживало целых четыре семьи с «таким количеством детей, что весь широкий двор был утоптан до приятной земляной ласковости». Позднее отец Мельникова завёл молочное хозяйство и с разрешения Петровской академии построил рядом со сторожкой коровник. Несмотря на бедность, архитектор вспоминал своё детство с теплотой и изрядной долей иронии.

Карл Карлович Гиппиус (1864–1941); Алексей Александрович и Вера Васильевна Бахрушины с детьми Юрой и Кирой

Из рук в руки, а затем — в историю

В начале XX века из-за регулярных студенческих протестов и участия учащихся Петровской академии в народных демонстрациях сторожку сначала переоборудовали под квартиру для пристава (аналог нынешнего участкового), а после революции 1917 года в здании разместилось полноценное отделение милиции. К тому времени посёлок Петровско-Разумовское уже обрёл современные очертания: появились Астрадамский проезд и Астрадамский переулок (теперь — улица), а также проезд Соломенной Сторожки. На южной границе посёлка прошла Московско-Виндавская железная дорога, соединившая столицу России с Балтийским морем. Сейчас эта линия стала Рижским направлением МЖД, которое используется преимущественно как часть Московского центрального диаметра.

В советские времена территория посёлка Петровско-Разумовского превратилась в жилищно-строительный кооператив, который перенял народное прозвище этой местности — «Соломенная Сторожка». Автором проекта планировки ЖСК и самих дачных домиков выступил Карл Гиппиус — главный архитектор Московского зоопарка и создатель нескольких десятков эклектичных и модернистских зданий, значительная часть которых принадлежала купцам Бахрушиным. В кооперативе позднее поселился и скульптор-монументалист Евгений Вучетич. Даже сейчас на участке дома-мастерской, который теперь принадлежит его родным, из-за забора можно увидеть различные «черновики» Вучетича, например, голову монумента «Родина-мать» и неоконченный проект гигантского памятника Владимиру Ленину.

В 1950–60-е годы большая часть бывшего Петровско-Разумовского попала под массовую жилую застройку. Легендарную сторожку разобрали, многие дачи снесли. Тем не менее члены кооператива смогли сохранить чуть больше десятка домов практически в неизменном виде, а впоследствии добились присвоения посёлку статуса объекта культурного наследия. Теперь Соломенная Сторожка — один из главных историко-архитектурных памятников Москвы и к тому же самый близкий к Кремлю дачный кооператив.