Длина маршрута — 8,3 км, 12 тыс. шагов.

Чтобы попасть к первому объекту нашего маршрута, пересекаем железнодорожные пути через оборудованный переход в районе станции метро «Дмитровская». Перемахивать через рельсы в промежутках между поездами достаточно скоро станет невозможно. В ближайшем будущем здесь появится переход в составе проектируемого ТПУ «Дмитровская».

Вдоль путей в 2010-х годах вырос (1) МФК «Савеловский Сити». Некоторые архитектурные приемы наиболее высотной части комплекса ассоциируются с московскими «парадными» зданиями 1940–1950-х годов, авторы которых, в свою очередь, вдохновлялись североамериканскими небоскребами 1920-х годов. Поэтому, если они вызывают у вас нуарное душевное состояние, не удивляйтесь. Это их привычное настроение.

МФК «Савеловский Сити». Фото: К. Спасский

Создали проект архитекторы бюро SPEECH: Сергей Чобан, Алексей Ильин, Анастасия Козырева.

Следующий объект пока только готовится стать частью городской ткани современной Москвы. Это (2) технопарк «Густав», строительство которого выражает полицентричный подход в развитии столицы, когда точки притяжения создаются не только в центре города.

Машиностроительный завод «Борец», 1920-е годы. Фото: str1ker / pastvu.com

Авторами проекта выступило одно из самых успешных современных архитектурных бюро России, уже ставшее востребованным на международном рынке. Это Амир Идиатулин и его компания IND. В прошлом году проект технопарка получил Архитектурную премию Москвы.

Строительство технопарка «Густав». Фото: К. Спасский

Основной «Густава» стали исторические корпуса завода, известного с 1922 года как Московский компрессорный завод «Борец». Основан он был в 1897 году немецким промышленником, статским советником и купцом 1-й гильдии Густавом Листом. Корпуса строились в две очереди: в 1898 году по проекту Николая Струкова и в 1909 году по проекту Николая Поликарпова.

В 1910 году на заводе был разработан и изготовлен первый отечественный компрессор.

Название «Борец» он получил за активное участие в революционном движении.

Технопарк «Густав». Рендер: mos.ru

Завод также прославился тем, что на нем работали Анатолий Железняков (известный как матрос Железняк) и Зоя Космодемьянская.

Среди сохранившихся объектов бывшего завода есть и (3) водонапорная башня конца XIX века. Но она интересна не только с архитектурной точки зрения, имея способность своими краснокирпичными фасадами передать промышленный дух рубежа XIX и XX веков.

Строительство технопарка «Густав». Фото: mos.ru

Эта башня стала в 2020 году первым за 40 лет передвинутым московским историческим зданием. В предыдущий раз такое «инженерное путешествие» совершил дом Сытина на Тверской при строительстве здания «Известий» в 1979 году.

Переместили ее на 120 метров — сначала завели под новый металлический фундамент, который поставили на рельсы. Вместе с башней подвинули и исторические фасады цехов бывшего завода.

Далее идем до центральной части Бутырского района, которая сейчас переживает девелоперский бум, но внимание наше будет обращено на более привычные местным жителям объекты.

Первым из таких станет (4) дом с адресом Руставели, 9. Построенный в 1947 году, он сразу же получил третью премию на конкурсе лучших построек года, организованном Управлением по делам архитектуры РСФСР.

Улица Руставели, дом 9. Фото: К. Спасский

Автором проекта выступил Яков Лихтенберг. Он превратил, казалось бы, обычный жилой дом в своего рода загородную усадьбу, только не с одним владельцем, а с множеством жильцов. Двор, который образует п-образное здание, да и двором-то не назовешь. Это настоящий сад. В нем также находится фонтан-клумба, который за свою жизнь менял свое предназначение туда и обратно несколько раз.

Дом примыкает к (5) Гончаровскому парку, образованному в 1950-х годах при застройке земель бывшего Бутырского хутора. В 2010-х годах он был реконструирован по проекту архитектурного бюро «Проект Меганом» Юрия Григоряна.

Гончаровский парк. Фото: К. Спасский

Помимо ровного прямоугольного пруда, в парке есть несколько занятных артефактов.

Гончаровский парк. Фото: К. Спасский

После Октябрьской революции эти земли были переданы Московскому высшему зоотехническому институту, именно здесь был образован один из первых совхозов в истории. Уже в 1921 году на этом месте были проведены испытания первого советского электроплуга, на которых присутствовал лично Владимир Ленин. Об этом событии свидетельствует (6) памятная стела, установленная в 1988 году.

«В. И. Ленин на испытании электроплуга “Фаулер” в октябре 1921 года». Константин Финогенов, 1939 год

Памятный знак первому советскому электроплугу. Фото: К. Спасский

Также в парке можно обнаружить (7) скульптурную композицию «Семья», созданную в 1983 году скульптором Фридрихом Согояном.

Скульптура «Семья». Фото: К. Спасский

Проходя по улице Яблочкова, можно увидеть башню танка Т-34 на постаменте — (8) памятник 3-й гвардейской танковой армии. Это прославленное подразделение Красной армии в боях Великой Отечественной войны дошло до Германии. Весной 1947 года 3-я отдельная гвардейская кадровая танковая дивизия была передана в состав Группы советских войск в Германии.

Башня Т-34. Фото: К. Спасский

На «Тимирязевской» находится одна из двух конечных станций (9) Московского монорельса. Задуманный экс-мэром Москвы Юрием Лужковым как символ технологичности и даже некоторой «киберпанковости» города, он в нынешнем виде стал скорее обузой. Высокая эксплуатационная стоимость, малая скорость и пропускная способность помешали монорельсу стать полноценным транспортом. Запущенный в 2004 году в «экскурсионном режиме», со временем он вернулся в него.

Вид с Останкинской телебашни на Московский монорельс, 2009 год.

Существовало множество проектов, планов и слухов на тему будущего монорельса. На сегодняшний день известно о планах модернизации монорельса в беспилотный транспорт к 2027 году с целью полноценного включения в транспортный каркас Москвы.

Далее на нашем маршруте — (10) строительная площадка храма святителя Макария (Невского), митрополита Московского и Коломенского.

Храм святителя Макария. Проект: ООО «Вектор»

Храм, спроектированный кандидатом архитектуры и профессором МАРХИ Сергеем Борисовым, задуман как органичная часть современного городского пространства. Особого внимания заслуживает уникальный Библейский сад, который станет главной изюминкой проекта. Дети смогут изучать растения и деревья, упомянутые в священных текстах, что сделает сад не только местом отдыха, но и образовательной площадкой. На территории будут высажены аналоги библейских растений, а информационные стенды с краткими комментариями превратят сад в экскурсионную зону.

В здании, где ранее располагался кинотеатр «Орел», сейчас находится (11) Московский молодежный театр Вячеслава Спесивцева. Он задействует как профессиональных актеров, так и студентов театральных вузов и просто талантливых детей.

Молодежный театр Вячеслава Спесивцева. Фото: К. Спасский

Однажды лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсия Маркес посетил репетицию спектакля Спесивцева «Осень патриарха», поставленного по его одноименному роману. После этого он дал разрешение Спесивцеву ставить на сцене спектакли по всем своим романам:

«Разрешаю Вячеславу Спесивцеву делать с моими произведениями все что угодно, но только ему, в его театре».

Интересно, что Спесивцев являлся постановщиком встречи в Москве выведенной из Германии Западной группы войск в 1994 году. Той самой, в состав которой вошла 3-й гвардейская танковая армия.

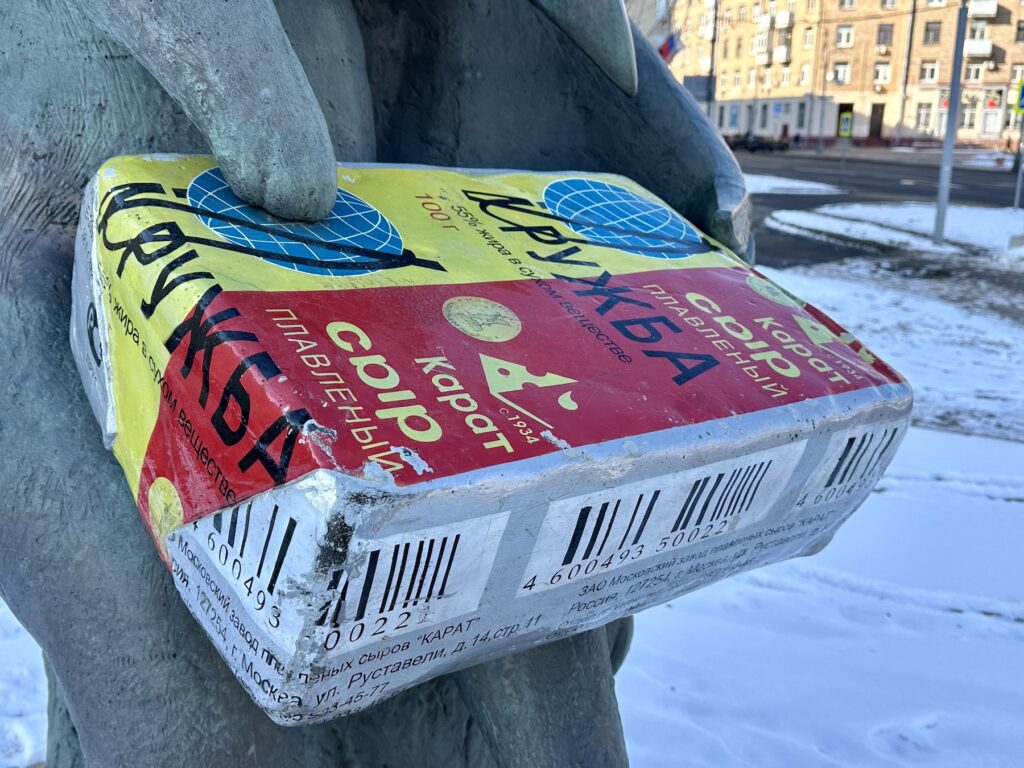

Завершим прогулку у одного из самых необычных памятников не только Москвы, но и мира — (12) сырку «Дружба», находящемуся перед зданием Московского завода плавленых сыров «Карат».

Памятник плавленому сырку «Дружба». Фото: К. Спасский

В 2004 году завод объявил всенародный конкурс на создание проекта памятника. Из 150 представленных работ победу одержал проект, авторы которого — скульпторы отец и сын Щербаковы, а также профессор А. Семенов и художница М. Лескова — вдохновились персонажами басни Ивана Крылова «Ворона и Лисица». В результате появилась скульптурная группа, изображающая обнявшихся Ворону и Лисицу, которые держат бронзовый сырок «Дружба» весом 200 килограммов.

Памятник плавленому сырку «Дружба». Фото: К. Спасский

Открытие скульптуры состоялось в сентябре 2005 года и было приурочено к 40-летнему юбилею с начала производства плавленого сыра «Дружба». Авторы памятника подчеркивали, что их работа символизирует «торжество примирения и вечной дружбы, столь необходимые в наше непростое время».

В 2008 году ночью злоумышленники похитили деталь памятника — бронзовое изображение плавленого сырка «Дружба». Памятник восстановили и впоследствии переносили, пока в 2020 году он не был возвращен на первоначальное место, где и находится до сих пор.

Этот милый памятник упоминается в песне Псоя Короленко «Песня дружбы»:

А в Москве на Руставели

Наши скульпторы сумели

Пачку «Дружбы» водрузить на пьедестал:

Два героя басни детской

Держат славный бренд советский

Из лактозы переплавленный в металл.

Вот лисица, вот ворона

Смотрят умиротворенно

И у них не выпадет из рук

Тот полутораметровый

И двухсоткилограммовый

Нашей юности родной любимый друг.

Кирилл Спасский