История медицины всегда была тесно связана с кровавой летописью войн. После ранений надо было возвращать солдат в строй или отправлять их трудиться в тыл — и врачи искали новые варианты восстановительной терапии. В динамичном XX веке к «локомотивам» развития медицины добавился спорт, который требовал, чтобы обычные люди бежали быстрее, прыгали выше и делались сильнее. А уж если получали травмы, то всегда имели надежду на полное восстановление. Ее дарили и дарят врачи Центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, который находится на одноименной улице района Коптево.

На войне все средства хороши

Известно, что на полях Первой мировой войны впервые широко применили химическое оружие. Но были и другие страшные новации — ручные пулеметы, мощная и мобильная артиллерия, минометы. А значит, ранения стали более тяжелыми, и на улицах все чаще можно было встретить увечных, безруких, безногих инвалидов, которые оказывались буквально вычеркнуты из жизни. Хотя многие из них, с теми или иными ограничениями, могли бы и обслуживать себя, и даже работать — нужны были протезы, которые в начале «воинственного» XX века по старинке изготавливали кустарные мастера. Искусственные руки и ноги маскировали отсутствие конечности, но никак не помогали в обычной жизни. Вопросы протезирования нужно было ставить на научную основу.

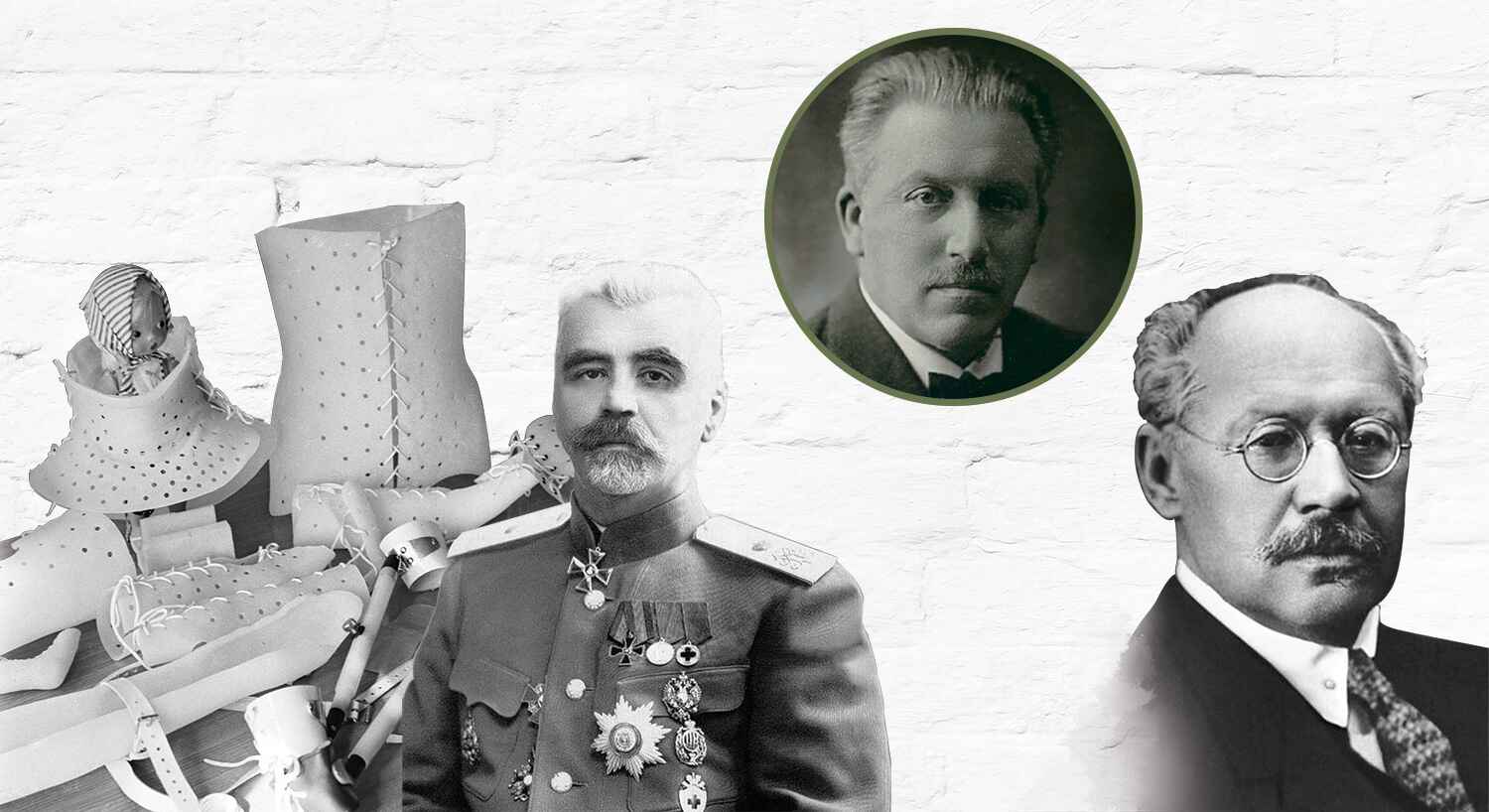

Говоря о развитии российской ортопедии, необходимо упомянуть имена нескольких ее основоположников. Генрих Иванович Турнер (1858–1941) — работал в Николаевском военном госпитале, основал в 1900 году первую в России кафедру ортопедии, огромное внимание уделял заботе о детях-инвалидах. Герман Александрович Альбрехт (1878–1933) — ортопед, протезист, участвовал в реорганизации Мариинского приюта в Институт протезирования, создавал активные, функциональные, протезы. Владимир Николаевич Розанов (1872–1934) — врач, известный тем, что оперировал Ленина. Но именно по его инициативе в России был открыт Первый протезный завод.

С 1880-х годов в Петербурге открылся Мариинский приют для ампутированных и увечных воинов, при нем работали специализированные мастерские. В 1916 году филиалы приюта были уже в Москве, Киеве, Саратове, Воронеже, в 1919-м наконец-то начал работать протезный завод. Параллельно развивалась отечественная ортопедия — отрасль медицины сравнительно молодая, но быстро обретавшая практический опыт в военных госпиталях и в полевых операционных.

Вопрос жизни

С 1913 года над проблемами протезирования активно работал Николай Николаевич Приоров. Окончивший в 1912 году Томский университет, он не раз и не два оказывался на самых сложных участках. Бывал «на холере», участвовал в качестве врача в экспедициях в Карском море и на Новой Земле, в 1913 году начал работать в Солдатенковской больнице (сейчас — больница имени С. П. Боткина). Ученик Розанова, через несколько лет он возглавил Центральный госпиталь для увечных раненых и на протяжении долгого времени занимался тем, что помогал людям вернуться к обычной жизни после потери конечностей. А для хирургов это вопрос непростой: им надо было искать такие способы ампутации, которые позволят людям использовать протезы, управлять ими и по меньшей мере обслуживать себя самих.

Считается, что первый по-настоящему функциональный протез в России сделал в конце XVIII века Иван Кулибин. Вот как описывал его журнал «Москвитянин»: «Сделал ногу из тонкого металла, в вид натуральной; обложил ее пробочною корою, обтянул замшею, привинтил к ней плоский из крепкого дерева костыль <…>, обвязал, где следует, широкими бинтами и утвердил так крепко, что г. Непейцын мог ходить очень легко без палки, садиться и вставать, не касаясь до нее руками. Эта машинная нога сама собою в плюсне и колене сгибалась и разгибалась, согласно с движением другой ноги его натуральной. Он мог надевать шелковые чулки, башмаки и даже танцевать польский».

Докторскую диссертацию на тему ампутации и протезирования Николай Приоров защитил буквально за месяц до начала очередной войны, в мае 1941 года. Годом раньше, в 1940-м, Лечебно-протезный институт уже стал Центральным институтом травматологии и ортопедии (ЦИТО), который в первые дни войны превратился в 600-коечный госпиталь. А сам Приоров в период Великой Отечественной был главным хирургом эвакуационных госпиталей Наркомздрава РСФСР и СССР.

После войны в СССР была создана целая сеть институтов, в которых пациентам помогали восстанавливаться после военных увечий. А врачи ЦИТО, продолжая заниматься вопросами протезирования, уделяли внимание и лечению других травм. Ведь получить повреждение можно и на работе, и, например, в спорте. К развитию спортивной травматологии Николай Приоров тоже имел прямое отношение.

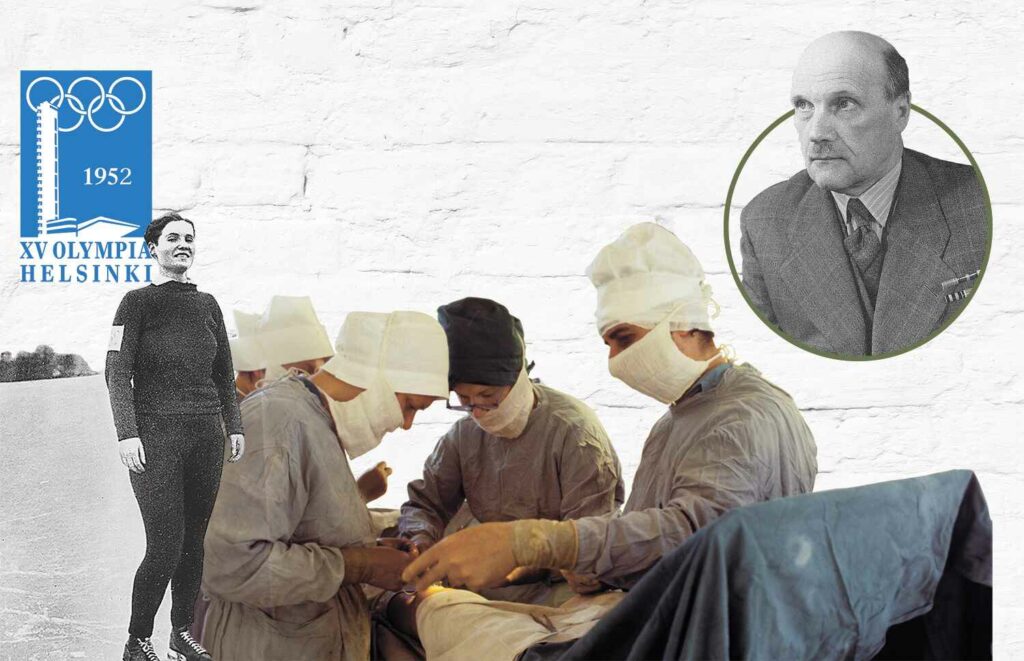

Зоя Миронова в начале спортивной карьеры // Хирургическая операция по замене пораженной бедренной кости искусственным протезом. Оперирует Зоя Миронова. Фото В. Чернова, 1981 год // Николай Приоров

Мы верим твердо в героев спорта

В 1952 году СССР участвовал в летней Олимпиаде в Хельсинки. «Советское — значит, отличное» — принцип работал во всех сферах, поэтому при назначении главного травматолога олимпийской сборной мелочиться не стали. Им стал на тот момент уже член-корреспондент АМН СССР Николай Приоров. В помощницы он пригласил Зою Миронову, удивительным образом сочетавшую любовь к спорту и служение медицине.

Зоя Сергеевна Миронова стала известна в 21 год, когда выиграла чемпионат СССР по конькобежному спорту, а потом повторила свой успех. А еще через год, в 1935-м, поступила в Первый медицинский институт. Выбор хирургии был закономерным — сама перенесшая операцию после травмы колена, она понимала, как много зависит от хирурга в дальнейшей жизни пациента. Миронова неоднократно выезжала в качестве врача с командой советских велосипедистов, так что приглашение Приорова было не удивительным.

Приоров и Миронова провели всю подготовку, чтобы медицинское обслуживание спортсменов на Олимпиаде было на высоте. А вот поехать в Хельсинки не смогли: у Мироновой были репрессированы муж и отец, Приорову тоже не разрешили поехать в Финляндию по «семейным» причинам. Как бы то ни было, благодаря двум людям в 1951 году в СССР родилось и стало развиваться новое направление в медицине — спортивная травматология. А в сентябре 1952 года в ЦИТО появилось особое отделение спортивной и балетной травмы, которое много лет возглавляла Зоя Миронова.

«Мы в ЦИТО всегда заставляем больного спортсмена думать о возвращении в спорт. Только этот стимул дает толчок внутренней энергии организма на выздоровление», — говорила хирург. Она оперировала двукратную олимпийскую чемпионку гимнастку Софью Муратову, которая после возвращения с Римской олимпиады принесла Зое Сергеевне медаль со словами: «Она ваша». Буквально накануне той же Олимпиады она прооперировала знаменитого тяжелоатлета Юрия Власова, который установил олимпийский и мировой рекорды. А спортсменку-парашютистку Зинаиду Курицыну, которая во время прыжка смогла раскрыть запасной парашют лишь за несколько сотен метров до земли, в ЦИТО собрали буквально «по кусочкам», она восстанавливалась год, а потом вновь выступала.

В 1983 году Зоя Сергеевна передала руководство отделением своему сыну — Сергею Миронову, который многие годы был также директором ЦИТО, с 1971 года носящего имя своего основателя Николая Приорова.

P.S.

В медицинской латыни есть понятие cito — цúто, что означает «быстро», «срочно». Порой именно это cito может решить судьбу пациента, исход операции, от него зависят вопросы жизни и смерти. И наверное, неслучайно слово так созвучно с аббревиатурой приоровского института — ЦИТО. Ученик Приорова профессор Владимир Блохин писал: «Как хирург Николай Николаевич обладал большим мастерством, был быстр, находчив в принятии рациональных и простых решений при сложных операциях». И как знать — может быть, именно в этом и был главный секрет его таланта, подарившего, без преувеличения, вторую жизнь многим пациентам.