Длина маршрута приличная — 12 км, или 17 тыс. шагов. Рекомендуем на части маршрута пользоваться велосипедом или самокатом, благо просторная застройка района это позволяет.

Село Богородское впервые упоминается в 1550 году в писцовых книгах Московского уезда под названием Алымово. Его владельцем был князь Иван Лыков-Оболенский, воевода при Иване Грозном, участвовавший в Казанских и Астраханских походах. В 1680 году на сельском кладбище построили деревянную часовню в честь Успения Богородицы, после чего за селом закрепилось народное название — Богородицкое или Богородское. На протяжении своей истории село не раз меняло владельцев, переходя из частных рук в государственную собственность и обратно.

В 1704 году по указу Петра I здесь открыли бумажный завод, которым руководил немецкий специалист Иоганн Барфус. Во второй половине XIX века богородские крестьяне стали первыми в Подмосковье, кто выкупил землю у помещиков в 1873 году и, разделив ее между собой, затем начали продажу участков под дачи. В разное время в этих местах жили или отдыхали Иван Шишкин и Петр Чайковский. Еще одна местная достопримечательность — одна из старейших железно-конных линий Москвы, ставшая впоследствии одной из первых в городе трамвайных линий.

Активное строительство дач сопровождалось промышленным развитием Богородского: здесь появились текстильные и красильные фабрики. В 1888 году открылась резиновая мануфактура, которая в 1910-м была реорганизована в акционерное общество «Богатырь», она же «Красный богатырь».

Хотя в 1879 году Богородское формально вошло в городскую черту, официально оно стало частью Москвы только в 1902 году, начав активно развиваться уже как часть мегаполиса.

Галерея Богородское. Фото: bogorodskoe.vzmoscow.ru

У станции метрополитена «Бульвар Рокоссовского» находится (1) галерея «Богородское» — работающий с 1989 года выставочный зал. С 2014 года входит в состав Объединения «Выставочные залы Москвы», демонстрируя актуальные процессы в культурной жизни города и района. Одна из таких выставок «От галоши до искусства» как раз посвящена истории завода «Красный Богатырь», она продлится до 30 апреля 2026 года.

Пространство галереи «Богородское» — еще и важнейший центр создания локального сообщества, место для проведения мероприятий, организации мастер-классов и продажи объектов искусства.

Панно. Фото: К. Спасский

На том же здании, в стенах которого находится выставочное пространство, можно увидеть (2) панно на транспортную тему — креативное обрамление диспетчерской конечной трамвайной станции «Бульвар Рокоссовского».

Панно. Фото: К. Спасский

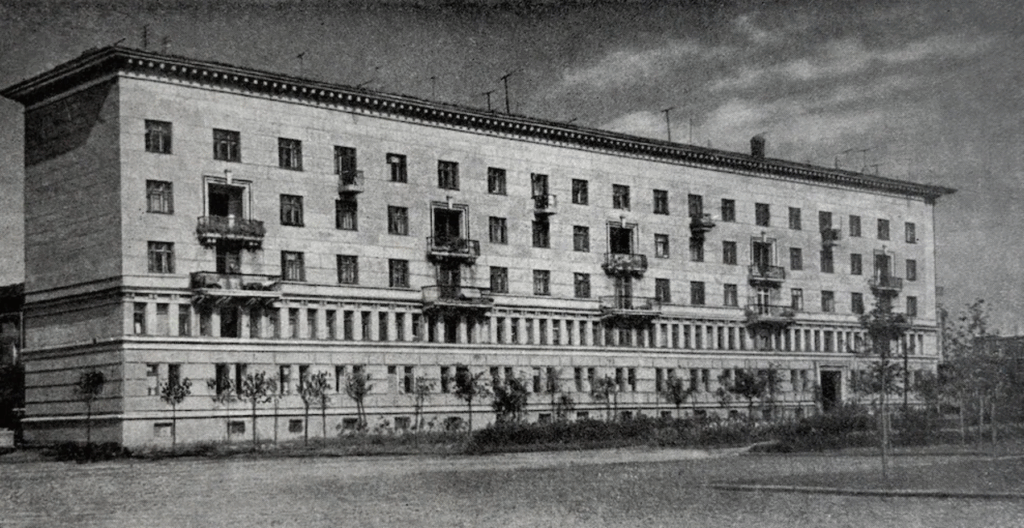

(3) Дом Народного комиссариата тяжелой промышленности является «градостроительным эхом» целого поселка, выстроенного в 1930-х годах для этого ведомства.

Дом Народного комиссариата тяжелой промышленности, 1956 год. Фото: Robokop / pastvu.com

Построен в 1938 году институтом «Горстройпроект» по проекту архитекторов Петра Ревякина, Альберта Зальцмана и К. Соколова. Фасады обладают явными признаками архитектуры постконструктивизма — перехода от конструктивизма к сталинскому ампиру, вобравшего в себя элементы обоих стилей.

Дом Народного комиссариата тяжелой промышленности. Фото: К. Спасский

При горизонте войсковых частей Росгвардии действует (4) храм-часовня святого великомученика Георгия Победоносца. Построен в 1997 году, тогда же освящен патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Храм-часовня святого великомученика Георгия Победоносца. Фото: К. Спасский

На первый взгляд, (5) рядовое торговое здание на бульваре Маршала Рокоссовского на самом деле является бывшим Универсамом № 2 — вторым в Москве и одним из первых в СССР. Был открыт в 1972 году и стал местом для нового формата торговли в Советском Союзе. За образец были взяты западные супермаркеты, однако товарное разнообразие недотягивало до американских и европейских магазинов.

В торговом зале нового универсама, начало 1970-х годов. Фото: TravelerCar / pastvu.com

Сейчас бывший универсам, ставший торговым центром «Славич», сложно узнать среди обновленных фасадов и современных вывесок. При этом он наконец-то смог стать настоящим супермаркетом и даже обогнать западные аналоги по количеству товаров и услуг на единицу площади.

Бывший универсам № 2. Фото: К. Спасский

Бульвар Рокоссовского украшает множество памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

С архитектурной точки зрения особо интересен (6) памятный знак «Орден Победы», выполненный в стиле «трех плоскостей». В анфас он изображает младшего политрука Алексея Еременко, запечатленного на века на фотографии «Комбат» Макса Альперта. При просмотре ребер с боков возникают даты ВОВ «1941–1945».

Памятный знак «Орден Победы». Фото: К. Спасский

С юго-восточной части бульвар венчается (7) памятником Константину Рокоссовскому — одному из крупнейших полководцев Второй мировой войны, маршалу Советского Союза и маршалу Польши. Изображает военачальника на коне во время легендарного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года, тогда Константин Константинович командовал парадом.

Памятник выполнен скульптором Александром Рукавишниковым, архитекторами Сергеем Шаровым и Михаилом Корси, открыт в 2015 году. В торжественном мероприятии приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и правнучка маршала — Ариадна Рокоссовская.

Памятник Константину Рокоссовскому. Фото: К. Спасский

Бульвар постепенно переходит в (8) народный парк «Янтарная горка», который сейчас находится на реконструкции. Известен с 1960-х годов как «горка» — бывший овраг Ельницкого ручья, использовавшегося местной детворой для катания зимой.

«Горка», начало 1980-х годов. Фото: Menshinin / pastvu.com

Название «Янтарная горка» получил уже ближе к концу 1990-х годов по расположенному неподалеку бывшему кинотеатру «Янтарь», реконструированному недавно в районный центр «Место встречи Янтарь».

План благоустройства парка «Янтарная горка». Рендер: mos.ru

За автобусной остановкой «Детская улица» можно обнаружить (9) ручную водоразборную колонку, ставшую арт-объектом.

Ручная водоразборная колонка, 2021 год.

Среди советской застройки района есть и свидетели дореволюционной истории здешних мест. Одним из таких является (10) дом с адресом: ул. 4-я Гражданская, д. 25, который и сейчас трудно узнать за обновленными фасадами и крышей.

Интересно, что нынешние Гражданские улицы до революции назывались Мещанскими. В новые топонимы их «облачили» в знак противопоставления гражданских идеалов — мещанским.

В 1950-1970-х годах в этом здании находился детский сад № 574, а в 1980-1990-х — филиал Госфильмофонда. В полуподвальном помещении детсада провел свои детские годы знаменитый советский хоккеист Анатолий Фирсов.

Дореволюционный дом. Фото: К. Спасский

(11) Стадион «Спартаковец» ведет свою историю с 1920-х годов, когда в московском сквере между улицами была построена хоккейная площадка. Спустя десятилетие ее расширили и переименовали в «Зенит». В таком виде она просуществовала до 1961 года, когда прошла масштабная реконструкция, превратившая площадку в полноценный стадион.

Обновленная арена получила название «Алмаз», позже здесь появились дополнительные футбольные поля и теннисные корты.

Стадион «Алмаз», 1968-1972 годы. Фото: burdadensan / pastvu.com

В 1999 году стадион перешел под управление футбольного клуба «Спартак», который присвоил ему имя легендарного игрока Игоря Нетто. Однако в 2013 году, после открытия Академии «Спартака» им. Федора Черенкова и начала строительства «Открытие Арены», клуб продал территорию.

Уже в 2014 году стадион приобрели частные инвесторы, дав ему новое название — «Спартаковец» им. Н. П. Старостина. Сегодня арена принадлежит футбольному клубу «Родина» и служит его домашней ареной.

Стадион «Спартаковец» им. Н. П. Старостина, 2017 год.

Из современных объектов района Богородское можно отметить построенный в 2016 году (12) жилой комплекс «Соколиный форт» с его выразительной крышей из кованого металла в готическом стиле с элементами декора.

ЖК «Соколиный форт». Фото: К. Спасский

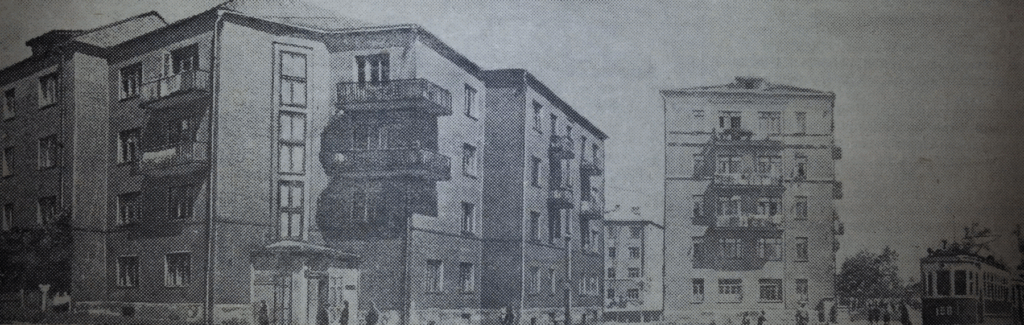

У трамвайного кольца находится небольшой район конструктивистской застройки, сформированный с 1926 по 1931 год.

Конструктивистские дома в Богородском возле трамвайного круга, 1947 год. Фото: Augur80 / pastvu.com

В (13) здании по адресу: ул. Миллионная, д. 15, к. 1, в бывшей коммунальной квартире № 30 в 1929-1944 годах жил выдающийся отечественный вратарь Лев Яшин — в 2020 году он был выбран в качестве лучшего вратаря в истории, по версии журнала France Football.

Дом, где рос Лев Яшин. Фото: К. Спасский

Продолжением конструктивистской части Богородского является (14) здание школы № 1795 «Лосиноостровская», построенное в 1936 году. При этом под руководством архитектора Андрея Косинского здание было полностью реконструировано и фактически отстроено заново в 2000-х годах.

Школа № 1795 «Лосиноостровская». Фото: К. Спасский

Неподалеку находится необычный артефакт — (15) «богородская экопальма».

«Экопальма». Фото: К. Спасский

(16) Бизнес-центр «Красный богатырь» вырос из краснокирпичных корпусов бывшего одноименного завода. Созданное еще в последней четверти XIX века для производства многочисленных резиновых изделий производство получило такое название в 1923 году, хотя «Богатырем» именовалось еще с 1918 года.

Вид на главный корпус завода «Красный Богатырь», начало 1920-х годов. Фото: Helder23 / pastvu.com

До революции особой популярностью среди продукции завода пользовались галоши, выпускавшиеся по передовой шведской технологии с 1911-1912 годов.

Основной корпус завода был построен в 1911 году по проекту Густава Гельриха.

Еще одним спрятавшимся за новые фасады старым объектом торговли является (17) бывший Универмаг Сокольнического общества потребителей № 7. Был построен в 1928 году в конструктивистском стиле по проекту Льва Великовского. Стал одним из первых Универмагов МСПО — Московского союза потребительских обществ.

Универмаг Сокольнического общества потребителей № 7, начало 1930-х годов. Фото: 1316984 / pastvu.com

В 1933 году неподалеку от завода появилось здание пожарной части в стиле конструктивизм авторства архитектора Александра Куровского. Оно выполняет свою функцию до сих пор, сейчас его занимает (18) Пожарно-спасательная часть № 22. В центральной части размещена каланча необычной формы, которая в своей архитектуре скорее отсылает к итальянским колокольням и башням Болоньи.

Пожарно-спасательная часть № 22. Фото: К. Спасский

(19) Бывший объединенный диспансер № 6 им. Фритьофа Нансена не просто так носил такое название. Оно было построено в 1930 году также в господствующем тогда конструктивистском стиле как лечебно-профилактическое учреждение. Возведено на средства Фритьофа Нансена — выдающегося норвежского полярного исследователя, дипломата и гуманиста, удостоенного Нобелевской премии мира в 1922 году. Нансен в том числе активно участвовал в борьбе с последствиями голода в Поволжье в 1921-1922 годах, координируя поставки продовольствия и медикаментов в рамках международной помощи.

Объединенный диспансер № 6 им. Фритьофа Нансена, 1930-е годы. Фото: К. Спасский

Здание примыкает к территории (20) храма Преображения Господня в Богородском — единственного сохранившегося в Москве деревянного храма XIX века.

Храм Преображения Господня в Богородском, 1997 год. Фото: Vadimshults / pastvu.com

В конце 1876 года настоятель Ильинской церкви в Черкизово обратился к митрополиту Московскому Иннокентию с просьбой разрешить строительство деревянного храма в дачном поселке Богородское для летних богослужений. Архитектор Николай Ипатьев разработал проект церкви, выполненный преимущественно в русском стиле: с килевидными кокошниками у основания шатра, фигурными оконными наличниками и резными крылечными столбиками.

Храм Преображения Господня в Богородском. Фото: К. Спасский

Храм был возведен в 1880 году, в 1897-1898 годах были пристроены деревянные приделы.

Храм Преображения Господня в Богородском. Фото: К. Спасский

В мае 1922 года, незадолго до своего ареста, патриарх Тихон провел богослужение в этом храме. Еще одну службу он совершил здесь же незадолго до своей кончины — в 1924 году. В отличие от многих других церквей, этот храм избежал закрытия в советский период. Хотя 23 марта 1933 года было подготовлено постановление о его ликвидации, заместитель председателя ВЦИК Петр Смидович так и не подписал документ, благодаря чему церковь продолжала действовать.

Храм пережил множество пожаров и последующих ремонтов, но в основе своей сохранил оригинальные деревянные конструкции.

Храм Преображения Господня в Богородском. Фото: К. Спасский

Особым уютом отличается и (21) просфорная храма.

Просфорная. Фото: К. Спасский

С виду (22) рядовой дом серии П-30 с адресом улица Краснобогатырская, 21, известен тем, что в нем в 1970–1980-х годах жил народный артист СССР Олег Янковский.

Дом, где жил Олег Янковский. Фото: К. Спасский

(23) Модернистское здание 1980 года постройки по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1, интересно с не самого обычного ракурса для прогулки — сверху.

«Московский Пентагон», вид сверху. Скриншот: yandex.ru/maps

Оно напоминает штаб-квартиру Министерства обороны США — «Пентагон», как и было сразу же прозвано среди местных жителей.

«Пентагон». Фото: К. Спасский

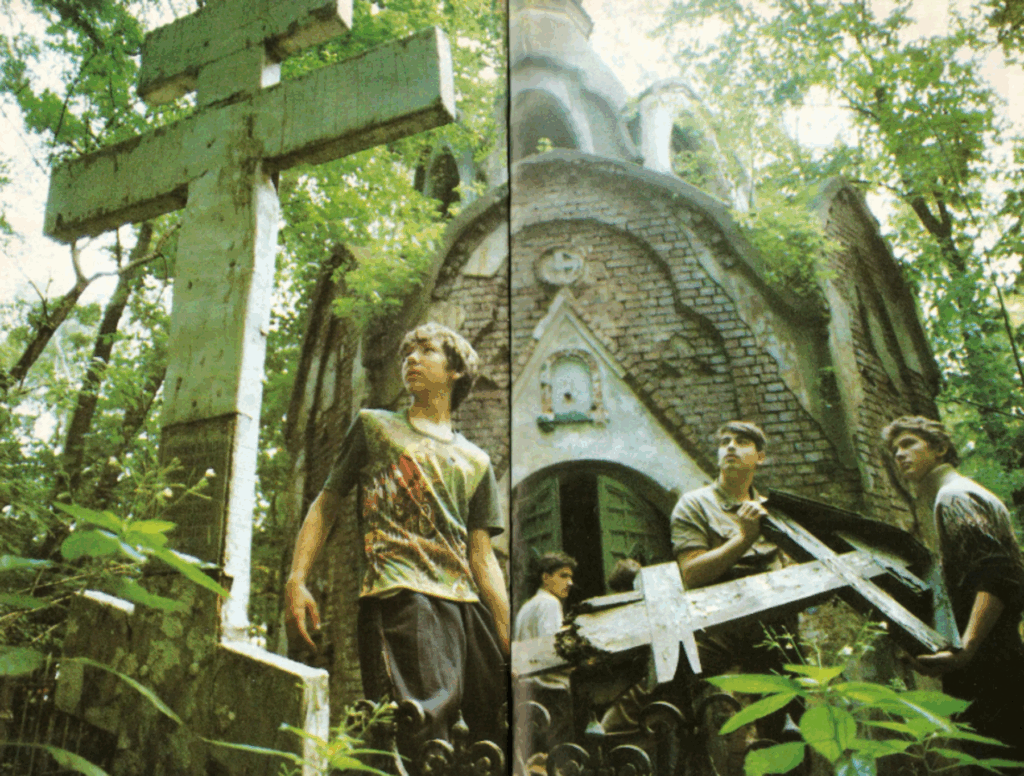

Если посетите (24) Богородское кладбище XVIII века, обратите внимание на (25) часовню-усыпальницу Успения Пресвятой Богородицы, построенную в 1907-1908 годах в неорусском стиле как часовня-надгробие на месте погребения первого настоятеля церкви Спаса Преображения в селе Богородском протоиерея Александра Колычева. Архитектором строения выступил Николай Омелюстый, автор такой занимательной работы, как «Из чего и как строить дешевые огнестойкие избы» 1900 года.

Студенты, защищающие часовню-усыпальницу Успения Пресвятой Богородицы от сноса, 1990 год. Фото: Daryenka / pastvu.com

По типологии относится к храмовым вооружениям «лиже под колоколы», сложившемся еще в XVII веке в Пскове, а затем распространившемся и в московском зодчестве.

В 1938 году часовня была закрыта и разорена, восстановлена на рубеже XX и XXI веков.

Часовня-усыпальница Успения Пресвятой Богородицы на Богородском кладбище. Фото: К. Спасский

Завершим прогулку у здания (26) школы № 1797 «Богородская», построенного по типовому проекту архитектора Лидии Степановой.

Школа № 363, 1950-е годы. Фото: MadSin / pastvu.com

Такие школы активно строились по всей Москве с 1949 до середины 1950-х годов. Различают краснокирпичные корпуса с белыми бетонными деталями — на четыре или пять этажей.

Школа № 1797 «Богородская». Фото: К. Спасский

Отличительной чертой фасада, спроектированного С. Д. Юсиным, являются медальоны с изображениями Ломоносова, Пушкина, Горького и Маяковского, расположенные в простенках пятого этажа.

Школа № 1797 «Богородская». Фото: К. Спасский

Со временем школы этой серии стали дополняться новыми изображениями, посвященными известным выпускникам.

Свой знаменитый выпускник есть и у нынешней 1797-й школы — прославленный советский хоккеист Вячеслав Старшинов. Спартаковец, учившийся у «Спартаковца».

Кирилл Спасский