В Тимирязевском районе есть Астрадамская улица и Астрадамский проезд. Их названия связывают с легендой об основании здесь молодым царём Петром I образцовой сельскохозяйственной фермы и сада — по образцу виденных им в Голландии во время Великого посольства 1697–1698 годов.

Эта красивая легенда, в XIX веке попавшая на страницы исторических трудов, гласит, что в письмах своих царь Пётр I именовал Амстердам Астрадамом, от чего и пошло диковинное название сначала фермы, после деревни, а в наше время улиц. Современные исследователи, впрочем, указывают, что в писцовых книгах конца XVI века упоминается пустошь Острогонова на этом месте. Во второй половине XVII столетия она значится уже как деревня Остродамова, а ближе к концу века получает имя Астрадамово (или Амстрадамово). Полагают также, что названием своим деревня обязана личному имени или прозвищу, а вовсе не славному городу Амстердаму, полюбившемуся российскому царю.

«Понеже краях в Курляндии, в Лифляндии и в Пруссах у мужиков обычай есть, что вместо серпов хлеб снимают малыми косами с граблями <…>. Того для сыскали мы таких мужиков, чтобы обучали наших, из которых посылаем вам в Шацкую провинцию 9 человек с такими косами и прочими их инструментами…»

Указ Петра I от 11 мая 1721 года

Астрадамские улица и проезд располагаются вблизи знаменитого Петровско-Разумовского. В XVII веке на его месте стояло село Петровское, которое дед Петра I Кирилл Полуэктович Нарышкин купил в 1676 году. По легенде, именно в честь любимого внука Нарышкин дал селу, которое прежде именовалось Семчино, новое название Петровское. Есть версия, что владельцем села успел побыть и сам молодой царь, хотя документы это не подтверждают — во владении Нарышкиных село оставалось и после смерти Петра I в 1730-е годы.

«Государыня благополучно прибыла в подмосковное село Петровское… и тут… остановилась в летнем дворце, выстроенном (неподалёку от нынешнего) ещё Петром I, который, разбив кругом дворца скучно-правильный сад, завёл около Петровского и другое сельцо, исчезнувшее теперь, Астрадамово, — названное так, вероятно, в воспоминание любезного Петру Амстердама».

«Северное сияние», русский художественный альбом (1862–1865)

Документальных подтверждений «астрадамской легенды» до нас не дошло, но широко известна история образцового хозяйства, устроенного в Измайлове царём Алексеем Михайловичем. Не исключено, что Пётр I стал продолжателем семейной традиции.

Царь-фермер, царь-садовник

Разведение дотоле не культивируемых в России табака, картофеля, шелковицы — всё это лишь часть заслуг царя-реформатора на аграрном поприще. Именно Петру I приписывают заслугу завоза в Россию голландского скота для улучшения местных пород. Есть указания на то, что первые животные из Голландии выписывались не только на север — в место разведения знаменитой холмогорской породы коров, но и в ту самую вотчину Петровское под Москвой. Реформаторскому запалу Петра I крестьяне обязаны были заменой серпа косами-литовками, что существенно сократило потери урожая и сроки жатвы. Особенно же известно пристрастие царя к садам и огородам. Воспитанный на московской садовой культуре, после путешествия по Европе Пётр буквально «заболел» садовым искусством на всю оставшуюся жизнь. И, конечно, из всех виденных им за границей садов самое оглушительное впечатление произвели на него голландские — яркие, разноцветные, но очень «дисциплинированные», со строгой планировкой.

«Надобно тебе в Голландии жить и выучить манир голландской архитектуры… К тому же огородам препорцию, как их размеривать и украшать лесом, так всякими фигурами, чего нигде на свете столько хорошего нет, как в Голландии».

Из письма Петра I «ученику архитектуры» Ивану Коробову, 1724 год

В 1702 году из Голландии в Россию прибыли первые луковицы тюльпанов, для выписки их царь учредил специальную Садовую контору. Среди отправленных за границу учеников некоторым надлежало изучать голландское садовое искусство. Первыми главными и любимыми садовниками Петра I были также голландцы, в царской библиотеке собралась интереснейшая коллекция планов и книг о садовом искусстве — «Теории огородные», «Цветошная», «Украшение садов» и другие, а в 1705 году в Амстердаме по приказанию царя была издана на русском языке книга «Символы и эмблемы» о садовых украшениях.

Царь лично заботился о создании садов и вникал во все детали — его указания касались не только знаменитых петербургских садов, но и московских. Переписка Петра I пестрит указаниями о закупке саженцев для царских резиденций, да и взрослые деревья (липы, бук, вяз, кедр — главным образом старые и большие) доставляли ему и из-за границы, в том числе из любимого царём Амстердама, и из разных уголков страны.

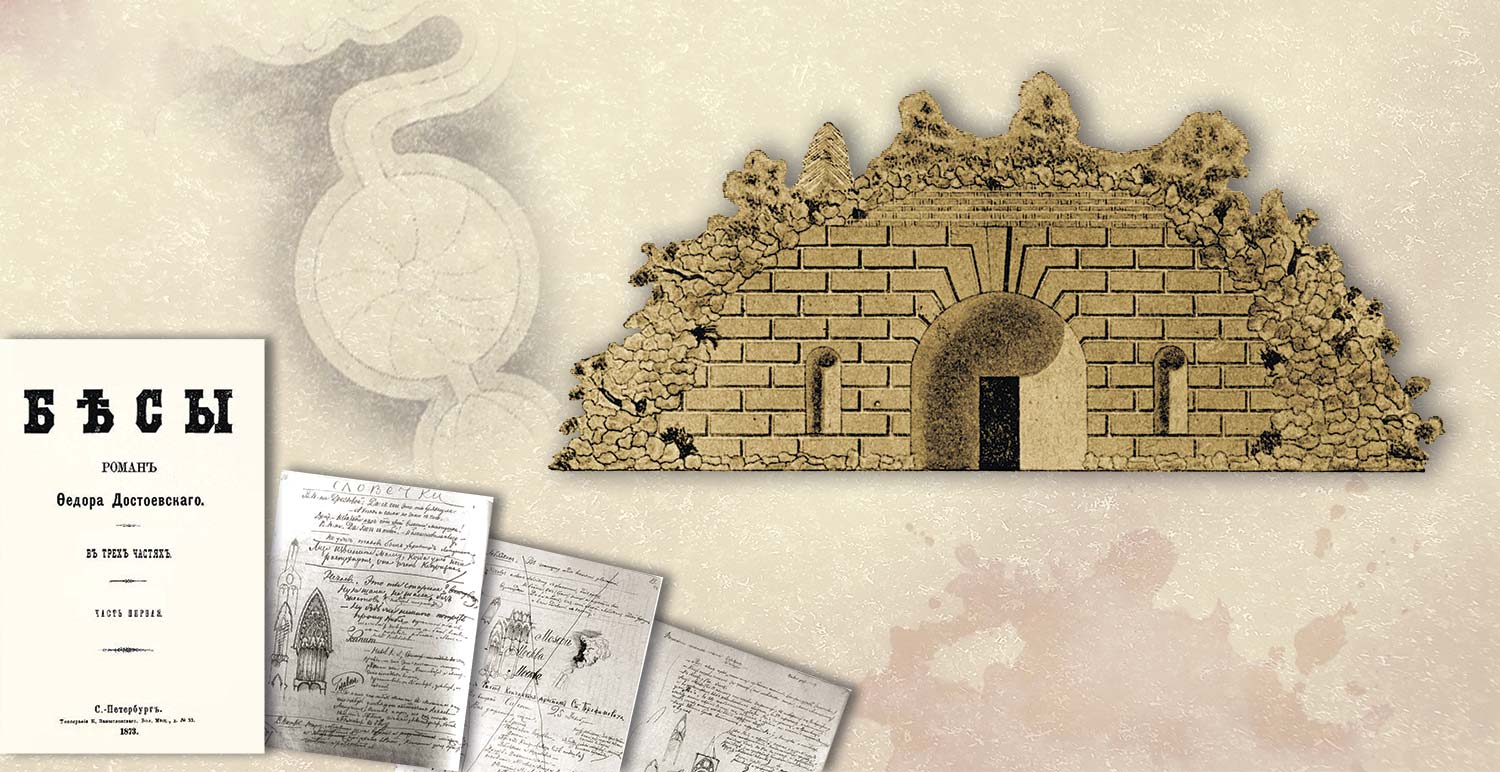

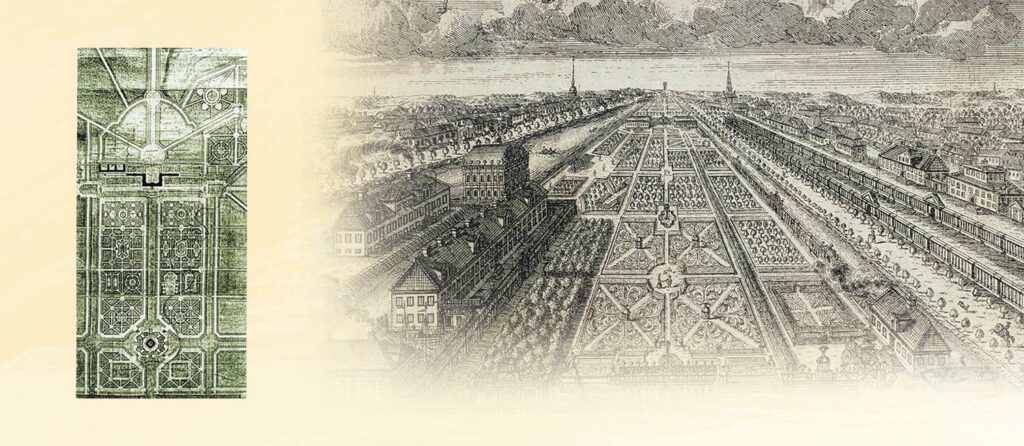

Петровское увлечение садами нашло отражение и в легенде об «Астрадамской ферме»: в числе прочего здесь упоминается созданный царём сад по голландскому образцу. Следы его до нас не дошли, но о том, какими царь мог видеть сады Голландии во время Великого посольства, можно судить по описанию классических голландских садов XVII века.

Проект дворцово-паркового ансамбля в Стрелиной мызе. Ж. Б. Леблон, 1717 год; Летний сад и дворец в петровское время. С гравюры 1716 года

Голландский идеал

Голландия XVII века испытывала подлинную страсть к цветам, а за отсутствием почв, пригодных для зерновых, важнейшую роль в хозяйстве играли сады и огороды. Всевозможные овощи и фрукты выращивали для себя и на продажу — маленькие аккуратные городки пестрели живописными цветочными, овощными лавками и лотками разносчиков.

Каждый городской житель старался разбить возле дома хотя бы крохотный сад — с одними лишь цветами или с кустами и фруктовыми деревьями, — смотря по достатку. Классический голландский сад был небольшим и регулярно устроенным: окружённые деревьями четыре лужайки с клумбами разделяла идущая крестообразно аллея, а на перекрестье стояла беседка. В садах росли яблони и груши, вишни, сливы и дыни, всевозможные ягоды и даже виноград, на клумбах цвело великое множество цветов, на грядках зрели увековеченные «малыми голландцами» овощи: белая, миланская, цветная капуста, спаржа, лук-шалот, разводимые для декорации помидоры и картофель.

Сегодня петровские вариации на голландскую тему можно видеть воочию в петербургском Летнем саду, садах Ораниенбаума, Петергофа… В Москве сохранился до нашего времени знаменитый Аптекарский огород Ботанического сада МГУ, основанный Петром I в 1706 году.

«Понеже в Галандии около Гарлема есть липовые деревья от семен (а не из диких) в песачных местах, которые продают и отвозят в Штокхольм и протчия нордские места, и о таких потрудитесь, дабы достать тысячи две толщиною в 6 дуймов вкруг… и чтобы от корени отсечены были вверх 10 футов. И, посадя с коренем на карабль в песок, которой для баласту клодется, и прислать в Петербург тою же осенью…»

Из письма Петра I Борису Куракину, 1712 год

Характерный пример сада петровского времени хранит описание Стрельны начала XVIII века. Сады с прудами, плодовыми деревьями, грядками, теплицами, оранжереями и пасекой выстраивались здесь вокруг деревянного дворца. По сохранившейся описи здесь росли яблони (и выводили новые сорта яблонь), груши, вишни, крыжовник, в теплицах выращивали арбузы, дыни и разные овощи. Как и на Аптекарском огороде, здесь выращивали лекарственные травы, только в Стрельне на одной грядке с ними находились ещё мята, майоран и прочие ароматные травы — такие смешанные грядки называли «огородом на голландский вкус».

Если сады Стрельны и Аптекарский огород изначально имели цель вполне практическую, то большая часть петербургских петровских садов предназначалась скорее для развлечения, хотя… не только. Насыщенные живописными «першпективами», скульптурой и фонтанами сады Петергофа, Ораниенбаума, Царского села знакомили русских людей с античной мифологией и европейской культурой.