Из-за непосредственной близости к Кремлю, здесь стали активно появляться роскошные дворянские городские усадьбы, которые в начале XX века стали дополняться не менее роскошными домами в стиле модерн. Изысканность и богатство их отделки были настолько дорогостоящими, что некоторые из них годами стояли в ожидании покупателя. Даже в стремительно богатеющей на рубеже XIX и XX века Москве было трудно найти нового владельца для таких особняков.

С точки зрения современной городской среды от Поварской слободы не осталось ни одного здания, но она по-прежнему напоминает о себе планировкой переулков, а главное, их названиями — Хлебный, Скатерный, Ножовый, Столовый, а также непосредственно в топониме Поварской улицы.

Как в советское время работал «градостроительный иммунитет», кому была вручена первая в стране золотая медаль, вероятное место рождения французского писателя Анри Труайя, один из первых кооперативных домов Москвы, прототип особняка Маргариты из романа «Мастер и Маргарита», последний московский адрес Ивана Бунина и место исторического события, свидетелями которого мы стали совсем недавно, — в нашем материале.

Длина маршрута — 4 км, или 6 тыс. шагов.

(1) Комплекс доходных домов Даниила Элькинда хорошо заметен с площади Никитские Ворота благодаря своему стеклянному куполу. Построенный в 1901-1903 годах, комплекс изначально не выделялся богатой внешней отделкой. Башенки и купол он получил уже после его продажи в 1913 году Санкт-Петербургскому отделению страхового общества «Россия». Уже в 1917 году корпус с куполом серьезно пострадал во время революционных боев, после чего дом лишился своей стеклянной доминанты. Несмотря на это, комплекс в советское время обладал «градостроительным иммунитетом» — в 1906 году в одном из его домов выступал Владимир Ленин, о чем свидетельствует установленная в 1957 году мемориальная доска.

Исторический купол одного из доходных домов ансамбля Даниила Элькинда, начало XX века. Фото: Ivan48 / pastvu.com

Уже в начале 2010-х годов в ходе завершившейся реконструкции, основанной на оригинальном проекте 1901 года, архитекторы восстановили утраченные архитектурные элементы: боковые полукупольные завершения и центральный купол.

Ансамбль доходных домов Даниила Элькинда. Фото: К. Спасский

Ансамбль доходных домов Даниила Элькинда. Фото: К. Спасский

Не чуждо этой части Москвы и имя испанского поэта-антифашиста Мигеля Эрнандеса. Его именем названа школа с углубленным изучением испанского языка № 2123, также известная как «сто десятая». В прошлом носила имя Че Гевары.

Имеет богатую историю, вобравшую в себя опыт нескольких школы Москвы и восходящую по одной из ветвей к пансиону Гавриила Дельсаля, открытого в 1794 году.

Школа № 2123 им. Мигеля Эрнандеса. Фото: К. Спасский

Выпускнику именно этой школы Евгению Щукину первому в СССР была вручена золотая медаль «За отличные успехи и примерное поведение» и аттестат зрелости под номером 000001.

В этом здании школа находится с 1964 года, в ее старом здании сейчас расположен Академический музыкальный колледж при Московской консерватории.

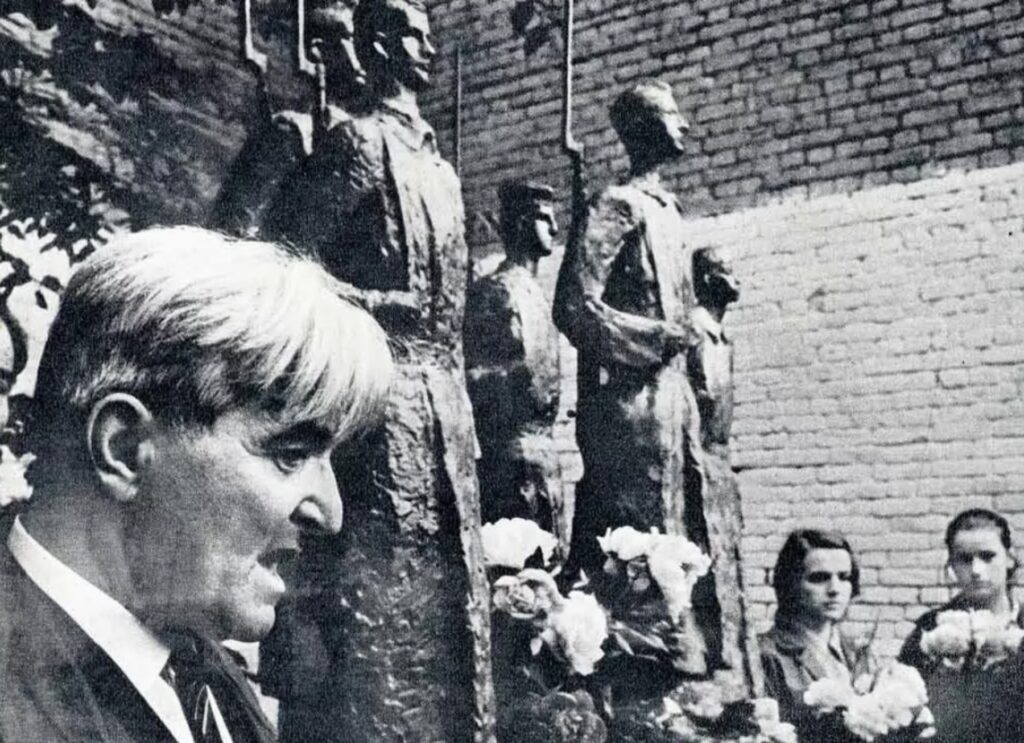

В 1971 году во дворе школы был открыт памятник «Реквием. 1941 год. Моим одноклассникам, погибшим на войне» скульптора Даниэля Митлянского и архитекторов Евгения Розенблюма и Петра Скокана, посвященный одноклассникам авторов. Памятник изображал пятерых погибших добровольцев-десятиклассников в полный рост, отлитых из бронзы и установленных на постамент. Юноши были одеты в шинели и держали винтовки за плечами. На основании памятника была высечена надпись: «Будьте памяти павших достойны. 1941-1945».

Памятник «Реквием. 1941 год. Моим одноклассникам, погибшим на войне». Фото: К. Спасский

В 1993 году памятник подвергся вандализму и был перенесен в школьный музей, после чего на школьной стене была установлена уменьшенная копия. Теперь на ней нанесена более точная цитата из «Реквиема» Роберта Рождественского: «Памяти павших будьте достойны». Цитата стала еще символичнее после действий вандалов.

Открытие памятника, 1971 год. Фото: Vitalit / pastvu.com

(3) Ансамбль городской усадьбы семьи Тарасовых представляет собой каноничный пример московского модерна начала XX века. Наиболее выразительным элементом выступает граненая башнеобразная конструкция, расположенная на углу Медвежьего и Скатертного переулков.

По некоторым данным, именно в этом доме в 1911 году родился Лев Тарасов, впоследствии прославившийся как французский писатель Анри Труайя.

Ансамбль городской усадьбы семьи Тарасовых. Фото: К. Спасский

На углу Скатерного и Мерзляковского переулков находится один из первых кооперативных домов Москвы — (4) жилой дом кооператива «Хлопок». Построен в 1927—1928 годах по проекту Самуила Айзиковича в стиле конструктивизм.

Жилой дом кооператива «Хлопок». Фото: К. Спасский

Также известен благодаря своему жильцу — физику-теоретику, лауреату Нобелевской премии 1958 года Игорю Тамму.

Строительство жилого дома кооператива «Хлопок», 1928 год. Фото: Leonid Kondratev / pastvu.com

Отличным примером чуткой и внимательной реставрации является (5) главный дом усадьбы Лебедевых, изначально построенный в 1829 году. Здание интересно тем, что построено после пожара 1812 года… в дереве. Возрождавшаяся историческая часть Москвы тогда активно облачалась в камень, и деревянные строения могли показаться даже некоторым вызовом.

Главный дом усадьбы Лебедевых. Фото: К. Спасский

В XX веке усадьба Лебедевых превратилась в значимый культурный центр, где с 1902 по 1925 год жил композитор Николай Кочетов, затем его сын Вадим Кочетов, а также такие выдающиеся личности, как Арам Хачатурян, Евгений Лансере, Игорь Грабарь, Александр Эйхенвальд и Николай Некрасов.

В 2023 году дом стал лауреатом конкурса правительства Москвы «Московская реставрация». В ходе реставрации главного здания усадьбы Лебедевых особое внимание уделили сохранению исторических кафельных печей в парадных залах. Эти изразцовые сооружения стали живым напоминанием о славном прошлом деревянного особняка, возведенного почти 200 лет назад.

Главный дом усадьбы Лебедевых, 1986-1987 год. Фото: Losinka1 / pastvu.com

Построенный в 1901–1902 годах (6) особняк архитектора Сергея Соловьева — выдающийся образец его творчества, выполненный под влиянием бельгийского модерна. Здание украшено символичными элементами: львами, совами, майоликовыми панно и химерами.

Особняк Соловьева. Фото: К. Спасский

По мнению некоторых исследователей творчества Булгакова, именно этот дом в Хлебном переулке мог вдохновить на описание особняка Маргариты в романе «Мастер и Маргарита». Предполагается, что писатель соединил в образе жилища героини черты этого здания и соседнего особняка Некрасова, построенного архитектором Романа Клейном.

Особняк Соловьева. Фото: К. Спасский

Кроме того, особняк известен по восьмой серии фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973) — здесь гестаповцы пытали радистку Кэт, пытаясь выведать у нее секретные шифры.

После революции в здании размещались дипломатические миссии, а в настоящее время здесь находится секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии.

(7) Неоклассический доходный дом Баскакова был построен по проекту Ольгерда Пиотровича в 1912-1913 годах, но известен совсем не из-за примененных архитектурных решений.

Доходный дом И. С. Баскакова. Фото: К. Спасский

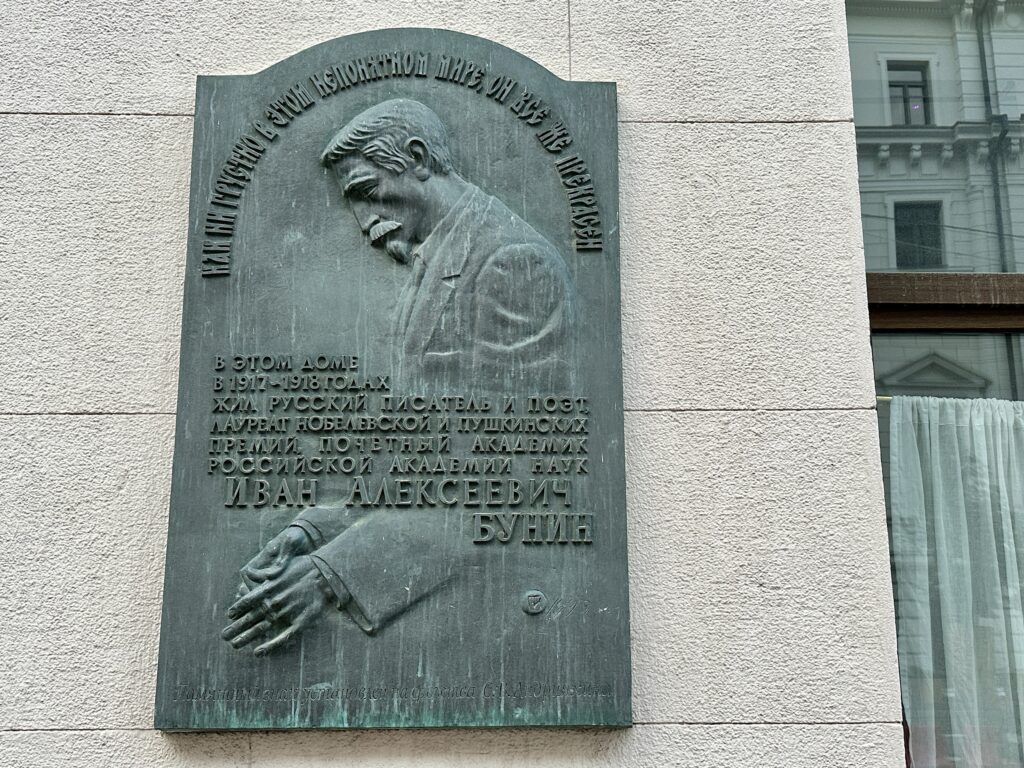

Этот дом стал последним московским адресом Ивана Бунина перед эмиграцией. В квартире № 2 на первом этаже проживали родители его супруги Веры Муромцевой. Бунины поселились здесь 26 октября 1917 года и провели в этих стенах самые тревожные месяцы революционной Москвы. 21 мая 1918 года они покинули квартиру, отправившись сначала в Одессу, а затем через Константинополь — в парижскую эмиграцию.

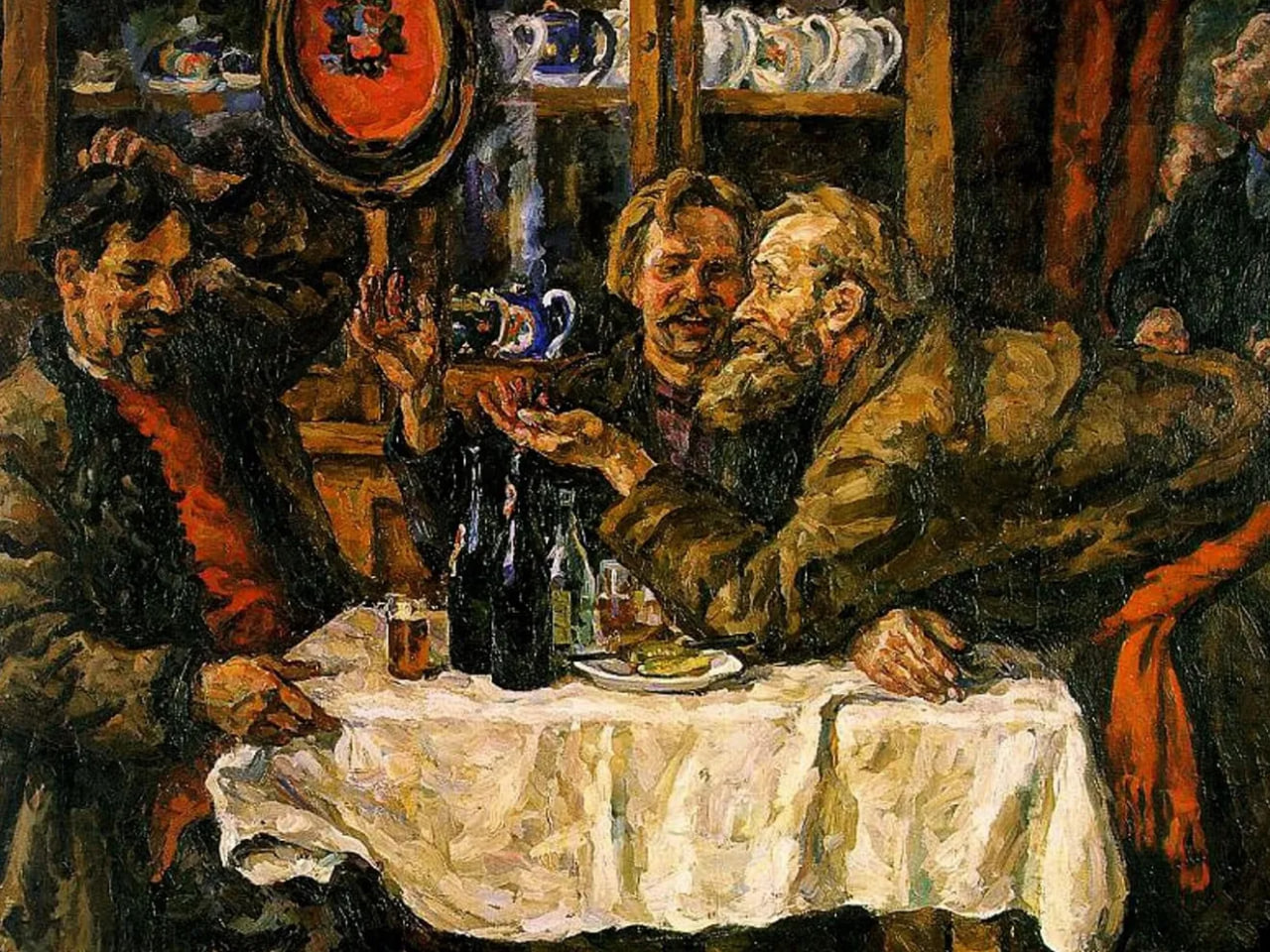

Позже на основе дневниковых записей Бунин создаст пронзительную книгу «Окаянные дни», где опишет хаос революционной столицы: «Великолепные дома возле нас (на Поварской) реквизируются один за одним. Из них вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения — нынче весь день стояла на возу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют в эти дома, долженствующие быть какими-то “правительственными” учреждениями, мебель новую, конторскую… Неужели так уверены в своем долгом и прочном существовании?».

Памятная доска Ивану Бунину. Фото: К. Спасский

В 1920-е годы в этом же доме жил писатель Борис Пильняк, ставший жертвой репрессий — в 1938 году его расстреляли по ложному обвинению в шпионаже. Хотя Пильняка реабилитировали в 1956 году, его произведения оставались под запретом до 1975 года.

Сам писатель признавал творческое влияние Бунина: «Я вышел из Белого и Бунина… считаю себя вправе брать это лучшее».

(8) Российская академия музыки имени Гнесиных ведет свою историю с 1895 года, когда сестры Евгения, Мария и Елена Гнесины основали в Москве частное музыкальное училище. Задуманное как школа для одаренных детей, оно быстро завоевало авторитет благодаря высокому уровню преподавания.

Здание Московского государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, 1956 год. Фото: С. Иванов-Аллилуев / pastvu.com

Учреждение стало одним из ведущих музыкальных вузов страны, воспитавшим плеяду выдающихся исполнителей, композиторов и педагогов. Среди его выпускников — Арам Хачатурян, Тихон Хренников, Давид Тухманов.

В 2004 году перед зданием Концертного зала Российской академии музыки установили памятник Елене Гнесиной. Монумент был создан скульптором Александром Бургановым, народным художником России. Автор изобразил знаменитую пианистку в образе «юной дамы», сидящей за роялем, — при этом крышка инструмента превращается в птичьи крылья.

Памятник Елене Гнесиной. Фото: К. Спасский

(9) Бывший особняк Матвея Понизовского, построенный в 1903-1904 годах по проекту Льва Кекушева, недавно стал местом исторического события. В 1922 году дом был передан посольству Афганистана, а спустя сто с небольшим лет, 3 июля 2025 года, афганские дипломаты установили флаг «Исламского эмирата Афганистан», так как Россия первой в мире официально признала власть талибов в этой стране.

Посольство Исламского эмирата Афганистан. Фото: К. Спасский

По соседству с 1972 года находится посольство Новой Зеландии, размещенное в (10) особняке Ивана Миндовского. Построено в стиле модерн тем же архитектором и в то же время, что и соседний особняк Понизовского.

Особняк Миндовского, начало 1910-х годов. Фото: Rothast / pastvu.com

Раньше эти два участка были частью старой дворянской усадьбы тайного советника Волочкова.

Особняк Миндовского. Фото: К. Спасский

Новое здание построили настолько роскошным, что в течение пяти лет оно пустовало — на него просто не могли найти покупателя.

Особняк Миндовского. Фото: К. Спасский

Особняк был спроектирован вместе с небольшим садом, внутренним двором и конюшнями. Выход к этим постройкам был оформлен в соответствующем стиле: на фасаде здания разместили скульптурное изображение лошадиной головы.

Служебный корпус особняка Миндовского, 2016 год. Фото: exotics / wikimapia.org

Завершим прогулку у хоть и статусного, но довольного рядового с архитектурной точки зрения советского дома 1974 года постройки. Индивидуальный проект (11) здания с адресом: ул. Большая Никитская, д. 43, был трижды применен только в этой части Москвы. Получали квартиры здесь не просто так, поэтому неудивительно, что героиня фильма «Служебный роман» (1977) Людмила Калугина, будучи директором «статистического учреждения», проживала именно в этом доме.

«Дом Калугиной» из фильма «Служебный роман»

Сейчас переулки Поварской слободы активно переустраиваются по программе «Мой район». Единое современное комфортное благоустройство связывает здания с такой разной историей, которая при этом продолжает создаваться на наших глазах. Это и есть новый рецепт Поварской слободы.

Кирилл Спасский